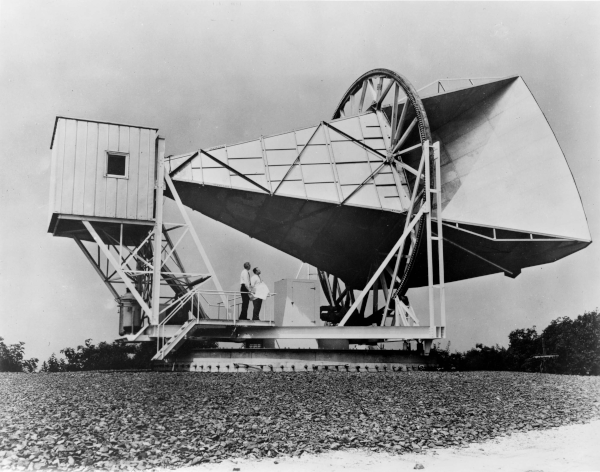

12/16 Près de vingt ans après cette prédiction, en 1964, Arno Penzias et Robert Wilson détectèrent dans leur radiotélescope une sorte de bruit de fond constant, venant de toutes les directions à la fois. Ne sachant pas ce dont ils s'agissaient, ils commencèrent par soupçonner les pigeons qui avaient élu domicile sur l'instrument, assez volumineux. Après les avoir chassé et avoir nettoyé l'appareil, toutefois, ils durent constater que ce bruit de fond persistait.

Après quelques calculs, ils finirent alors par comprendre qu'ils avaient pour la première fois détecté ce que l'on appelle depuis le « fond diffus cosmologique » (« cosmic microwave background » en anglais, d'où le fait qu'on le désigne couramment par « CMB »), ce « rayonnement fossile » à 2,7 kelvins qui confirma la prédiction de 1948. J'en ai parlé plusieurs fois dans ces threads, entre la prédiction et l'observation, il s'écoule parfois pas mal de temps.

Après quelques calculs, ils finirent alors par comprendre qu'ils avaient pour la première fois détecté ce que l'on appelle depuis le « fond diffus cosmologique » (« cosmic microwave background » en anglais, d'où le fait qu'on le désigne couramment par « CMB »), ce « rayonnement fossile » à 2,7 kelvins qui confirma la prédiction de 1948. J'en ai parlé plusieurs fois dans ces threads, entre la prédiction et l'observation, il s'écoule parfois pas mal de temps.

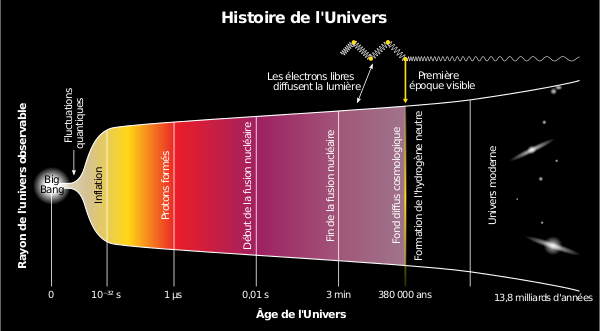

11/16 On ne va pas ici davantage rentrer dans les détails concernant ce « big bang », ce qui me demanderait sans doute de pas mal réviser, mais on va évidemment tout de même mentionner le rayonnement intense émis au moment où l'expansion a rendu l'univers transparent (avant l'émission de ce rayonnement, l'univers était si dense que la lumière était sans cesse réabsorbée par la matière environnante, donnant des conditions très différentes).

Ce rayonnement très particulier a été émis dans toutes les directions de façon relativement homogène. Les scientifiques travaillant sur le modèle théorique avaient prévu vers 1948 que l'on devrait pouvoir détecter les photons émis à ce moment, ayant avec le temps considérablement perdu leur énergie et refroidi jusqu'à une température d'un peu moins de 3 kelvins, soit très proche du zéro absolu.

Ce rayonnement très particulier a été émis dans toutes les directions de façon relativement homogène. Les scientifiques travaillant sur le modèle théorique avaient prévu vers 1948 que l'on devrait pouvoir détecter les photons émis à ce moment, ayant avec le temps considérablement perdu leur énergie et refroidi jusqu'à une température d'un peu moins de 3 kelvins, soit très proche du zéro absolu.

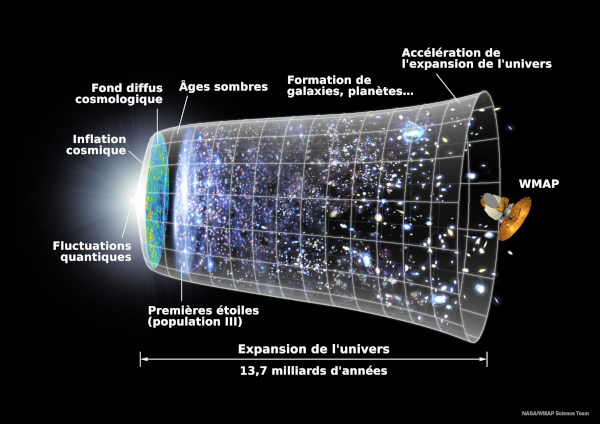

10/16 Précisons tout de même, j'en parlais d'ailleurs la semaine dernière, que nous ne connaissons pas précisément la taille de notre univers. En l'état actuel de nos connaissances, il est possible que celui-ci soit de taille infinie. Auquel cas l'univers au moment du « big bang », tout en étant nettement plus petit qu'il ne l'est actuellement, était alors déjà de taille infinie.

Et puisque c'est l'espace lui-même qui s'est étendu, le « big bang » n'a pas eu lieu à un endroit lointain dont nous nous serions éloignés : il a eu lieu là où nous sommes autant qu'aux confins de l'univers observable, qui ont été à une époque quasiment au même endroit. Certaines choses restent assez délicates à saisir pour nos cerveaux habitués à appréhender des objets d'une échelle très différente.

Et puisque c'est l'espace lui-même qui s'est étendu, le « big bang » n'a pas eu lieu à un endroit lointain dont nous nous serions éloignés : il a eu lieu là où nous sommes autant qu'aux confins de l'univers observable, qui ont été à une époque quasiment au même endroit. Certaines choses restent assez délicates à saisir pour nos cerveaux habitués à appréhender des objets d'une échelle très différente.

9/16 Georges Lemaître et quelques autres avaient au contraire misé sur l'idée d'un univers dont la taille évolue avec le temps, et suite aux observations de Hubble, tirèrent les conséquences de cette idée : si l'univers est en expansion, alors il devait être par le passé beaucoup plus petit qu'il ne l'est aujourd'hui.

Que l'univers que nous connaissons soit le résultat de l'expansion d'un objet beaucoup plus petit n'était pas du goût de tout le monde, et, en 1949, au cours d'une émission de radio, l'astronome britannique Fred Hoyle, qui tentait encore de défendre l'idée d'un univers stationnaire, décrira par dérision ce phénomène comme une « grosse explosion », ou « big bang » en anglais. Ce nom marquera les esprits et est encore largement utilisé de nos jours, même s'il est loin d'être la meilleure façon de décrire ce phénomène.

Que l'univers que nous connaissons soit le résultat de l'expansion d'un objet beaucoup plus petit n'était pas du goût de tout le monde, et, en 1949, au cours d'une émission de radio, l'astronome britannique Fred Hoyle, qui tentait encore de défendre l'idée d'un univers stationnaire, décrira par dérision ce phénomène comme une « grosse explosion », ou « big bang » en anglais. Ce nom marquera les esprits et est encore largement utilisé de nos jours, même s'il est loin d'être la meilleure façon de décrire ce phénomène.

8/16 Cette idée n'est en fait pas complètement nouvelle : les équations de la relativité générale, publiées en 1915 par le célébrissime Albert Einstein, semblaient déjà indiquer que la taille de l'univers n'était pas figée. Cependant, puisqu'à l'époque, aucune observation ne permettait de corroborer cette idée, Einstein avait décidé en 1917 d'ajouter un paramètre supplémentaire à ses équations afin de stabiliser le tout.

Ce paramètre, appelé « constante cosmologique » et noté Λ, a donc été rendu inutile par la découverte de l'expansion, et Einstein finira par le qualifier de « plus grande bourde de toute sa carrière ». Toutefois, nos connaissances des mécanismes de l'expansion étant encore assez incomplètes, une constante cosmologique plus ou moins semblable fait parfois sa réapparition dans certains travaux.

Ce paramètre, appelé « constante cosmologique » et noté Λ, a donc été rendu inutile par la découverte de l'expansion, et Einstein finira par le qualifier de « plus grande bourde de toute sa carrière ». Toutefois, nos connaissances des mécanismes de l'expansion étant encore assez incomplètes, une constante cosmologique plus ou moins semblable fait parfois sa réapparition dans certains travaux.

7/16 Évidemment, non. Là encore, les points de vue sont symétriques : si de notre point de vue, les galaxies s'éloignent de nous, du leur, c'est nous qui nous éloignons d'elles. C'est l'univers entier qui « gonfle », faisant ainsi progressivement augmenter les distances entre ses points les plus distants.

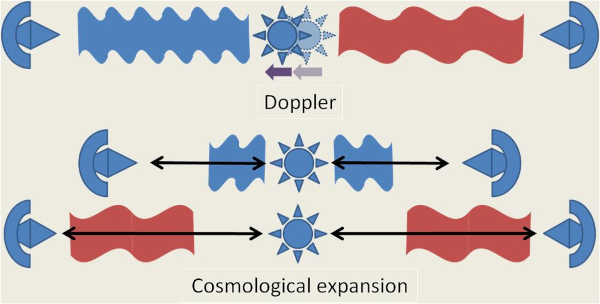

Cette distance augmente d'autant plus rapidement que les objets sont lointains, faisant que le décalage vers le rouge (« red shift ») va être plus ou moins prononcé selon la distance qui nous sépare des galaxies : c'est ce rapport entre la distance et le décalage que Hubble a mis en évidence en 1929, et qui sera l'une des premières preuves expérimentales de l'expansion. On l'appelle depuis la « loi de Hubble-Lemaître », du nom aussi de Georges Lemaître qui l'avait théorisée quelques années avant l'observation effective.

Cette distance augmente d'autant plus rapidement que les objets sont lointains, faisant que le décalage vers le rouge (« red shift ») va être plus ou moins prononcé selon la distance qui nous sépare des galaxies : c'est ce rapport entre la distance et le décalage que Hubble a mis en évidence en 1929, et qui sera l'une des premières preuves expérimentales de l'expansion. On l'appelle depuis la « loi de Hubble-Lemaître », du nom aussi de Georges Lemaître qui l'avait théorisée quelques années avant l'observation effective.

6/16 Mais Hubble ne s'est pas arrêté à étudier Andromède, et a également tourné ses instruments vers d'autres galaxies plus lointaines. Et c'est là qu'il a remarqué quelque chose d'un peu plus étrange. Si les galaxies les plus proches se rapprochent de nous et que nous voyons donc leur lumière virer au bleu, pour toutes les autres, cette lumière a plutôt tendance à virer au rouge. Et une lumière « plus grave » indique qu'elles s'éloignent.

À l'exception de notre groupe local, toutes les galaxies de l'univers connu s'éloignent de nous. Et les mesures désignent qu'elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont déjà lointaines. Aristote postulait que tout tombait vers la Terre parce qu'un point central à l'univers attirait tout le reste ; est-ce qu'à l'inverse, nous serions situés au niveau d'une sorte de répulseur universel ?

Ah, oui, si vous avez manqué cette histoire de point central à l'univers, j'en ai parlé dans le thread d'il y a deux semaines : https://fadrienn.irlnc.org/notice/Azm7oxzbjuzK2vMu8G

À l'exception de notre groupe local, toutes les galaxies de l'univers connu s'éloignent de nous. Et les mesures désignent qu'elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont déjà lointaines. Aristote postulait que tout tombait vers la Terre parce qu'un point central à l'univers attirait tout le reste ; est-ce qu'à l'inverse, nous serions situés au niveau d'une sorte de répulseur universel ?

Ah, oui, si vous avez manqué cette histoire de point central à l'univers, j'en ai parlé dans le thread d'il y a deux semaines : https://fadrienn.irlnc.org/notice/Azm7oxzbjuzK2vMu8G

5/16 On a, depuis, confirmé qu'Andromède et la Voie Lactée sont, du fait de la gravité, en train de foncer l'une sur l'autre. Elles devraient finir par se retrouver suffisamment proches l'une de l'autre pour commencer à échanger leurs étoiles et leurs nébuleuses, puis fusionner complètement pour ne plus former qu'une seule immense galaxie.

Si ça vous embête de ne pouvoir voir Andromède que telle qu'elle était il y a deux millions d'années, la bonne nouvelle est donc qu'il suffit d'attendre un peu pour que ce décalage se réduise pas mal. La mauvaise nouvelle est qu'il va falloir faire preuve de patience : au rythme actuel, la fusion ne débutera que d'ici quatre milliards d'années (ça reste avant que notre Soleil attaque sa phase de géante rouge, ceci dit, voyez le thread sur les nébuleuses).

Je voulais vous mettre une vue d'artiste de la collision ici, mais je préfère finalement vous renvoyer à la page sur Wikimédia qui permet en passant la souris de dater les différentes étapes : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andromeda_and_Milky_Way_collision_sequence.jpg

Si ça vous embête de ne pouvoir voir Andromède que telle qu'elle était il y a deux millions d'années, la bonne nouvelle est donc qu'il suffit d'attendre un peu pour que ce décalage se réduise pas mal. La mauvaise nouvelle est qu'il va falloir faire preuve de patience : au rythme actuel, la fusion ne débutera que d'ici quatre milliards d'années (ça reste avant que notre Soleil attaque sa phase de géante rouge, ceci dit, voyez le thread sur les nébuleuses).

Je voulais vous mettre une vue d'artiste de la collision ici, mais je préfère finalement vous renvoyer à la page sur Wikimédia qui permet en passant la souris de dater les différentes étapes : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andromeda_and_Milky_Way_collision_sequence.jpg

4/16 Hubble (l'astronome toujours, pas encore le télescope) va donc réussir à mesurer un tel changement de couleur, d'abord pour la galaxie d'Andromède. Si vous avez lu mon thread de la semaine dernière, vous savez déjà qu'il s'agit d'une de nos plus proches voisines, située à environ deux millions d'années-lumière de nous.

Hubble va donc mesurer que la lumière que nous recevons de cette galaxie est légèrement plus bleutée qu'elle ne le devrait si tout était immobile. Cela correspond à une lumière « plus aigüe » : cette galaxie se rapproche de nous. Ou bien c'est nous qui nous rapprochons d'elle, ce qui techniquement revient environ au même, les points de vues étant assez symétriques. Et puis, plus vraisemblablement, ce sont les deux à la fois.

Et si vous n'aviez pas lu mon thread de la semaine dernière, il est là : https://fadrienn.irlnc.org/notice/B00lUseSbXOY4KtQ8W

Hubble va donc mesurer que la lumière que nous recevons de cette galaxie est légèrement plus bleutée qu'elle ne le devrait si tout était immobile. Cela correspond à une lumière « plus aigüe » : cette galaxie se rapproche de nous. Ou bien c'est nous qui nous rapprochons d'elle, ce qui techniquement revient environ au même, les points de vues étant assez symétriques. Et puis, plus vraisemblablement, ce sont les deux à la fois.

Et si vous n'aviez pas lu mon thread de la semaine dernière, il est là : https://fadrienn.irlnc.org/notice/B00lUseSbXOY4KtQ8W

3/16 Vous avez peut-être déjà remarqué que le son d'un objet en mouvement par rapport à vous (le moteur d'une voiture, ou la sirène d'un véhicule prioritaire, par exemple) change en fonction de ce déplacement ? Il paraît plus aigu pendant que l'objet se rapproche, et plus grave lorsque l'objet s'éloigne. C'est ce qu'on nomme l'« effet Doppler-Fizeau », du nom de deux scientifiques l'ayant mis en évidence au milieu du ⅩⅨème siècle.

Il s'agit en fait d'un effet mécanique de la propagation des ondes. Cet effet existe donc également pour la lumière, qui est également une onde, même si la variation est beaucoup trop légère aux vitesses que nous atteignons dans la vie de tous les jours pour que l'on puisse le remarquer. Des instruments adaptés peuvent toutefois mettre en évidence un léger changement de couleur dans la lumière que nous recevons des objets les plus rapides.

Parce que oui, « plus aigu » et « plus grave », concernant la lumière, ça correspond à un changement de couleur. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses, vous pouvez peut-être jeter un œil à ma vidéo sur les couleurs, justement : https://skeptikon.fr/videos/watch/eeace01e-b22b-4306-88c3-d9ff45585b05

Il s'agit en fait d'un effet mécanique de la propagation des ondes. Cet effet existe donc également pour la lumière, qui est également une onde, même si la variation est beaucoup trop légère aux vitesses que nous atteignons dans la vie de tous les jours pour que l'on puisse le remarquer. Des instruments adaptés peuvent toutefois mettre en évidence un léger changement de couleur dans la lumière que nous recevons des objets les plus rapides.

Parce que oui, « plus aigu » et « plus grave », concernant la lumière, ça correspond à un changement de couleur. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses, vous pouvez peut-être jeter un œil à ma vidéo sur les couleurs, justement : https://skeptikon.fr/videos/watch/eeace01e-b22b-4306-88c3-d9ff45585b05

2/16 J'avais déjà mentionné Edwin Hubble dans mon thread sur les nébuleuses⁽*⁾, en précisant que c'était lui qui, en 1924, était parvenu à trancher le « Grand Débat » en arrivant à mesurer la distance qui nous sépare des galaxies, et donc à prouver que (contrairement auxdites nébuleuses) elles ne font pas partie de notre Voie Lactée, mais sont des objets beaucoup plus lointains.

C'était évidemment un bon début, mais il n'allait pas en rester là. En mesurant plus précisément la distance qui nous sépare de ces galaxies, et en étudiant la lumière que nous en recevons, il parviendra, en 1929, à mettre en évidence l'existence d'une relation entre les deux, nous indiquant comment évolue l'univers aux très grandes échelles.

(∗) Qui se trouve là si vous ne l'aviez pas lu : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AxffZGekWdb41yY0OW

C'était évidemment un bon début, mais il n'allait pas en rester là. En mesurant plus précisément la distance qui nous sépare de ces galaxies, et en étudiant la lumière que nous en recevons, il parviendra, en 1929, à mettre en évidence l'existence d'une relation entre les deux, nous indiquant comment évolue l'univers aux très grandes échelles.

(∗) Qui se trouve là si vous ne l'aviez pas lu : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AxffZGekWdb41yY0OW

Chaque semaine nous amène son lot de nouveautés, et parmi elles, tous les #VendrediVulga, un nouveau #Vulgadredi. J'avais la semaine dernière annoncé que soit on partirait vers l'infiniment petit, soit on parlerait d'abord de l'expansion de l'univers, et on va choisir cette seconde option, pour les habituels seize pouets. Que l'on conclura d'ailleurs en parlant un peu de télescopes spatiaux.

En effet, l'un des plus célèbres d'entre eux est nommé en l'honneur de l'astronome américain Edwin Hubble, qui est la personne qui a mis cette expansion en évidence… et certaines des données collectées bien plus tard par le télescope spatial Hubble ont permis de mieux comprendre le phénomène, alors autant en profiter (James Webb, de son côté, n'était pas un astronome, mais l'administrateur de la NASA au début du programme Apollo, ce qui nous concernera moins ici).

En effet, l'un des plus célèbres d'entre eux est nommé en l'honneur de l'astronome américain Edwin Hubble, qui est la personne qui a mis cette expansion en évidence… et certaines des données collectées bien plus tard par le télescope spatial Hubble ont permis de mieux comprendre le phénomène, alors autant en profiter (James Webb, de son côté, n'était pas un astronome, mais l'administrateur de la NASA au début du programme Apollo, ce qui nous concernera moins ici).

@charles @crowdagger @Illyse Comme j'ai dit, ça fait quelques années que je n'ai pas eu à plancher sur la question (depuis mon départ de Lyon, en gros), donc ce que j'ai en tête a dû rouiller. Je confonds probablement un peu avec les cas où le FAI commercial surveille pour ses propres intérêts, par exemple SFR qui à une époque regardait si les gens n'allaient pas un peu trop sur les sites de la concurrence.

@charles @crowdagger @Illyse Alors, ça fait longtemps que j'ai creusé ça donc je n'ai plus en tête les détails de comment ça marche, mais pour associer une IP repérée sur le réseau à une adresse mail à contacter, une participation du FAI est nécessaire à un moment où à un autre.

Et pour ce genre de trucs, l'ARCOM ne parle qu'aux gros FAI, des petites assos comme nous ne sont juste pas prises en compte dans l'affaire (et refusent par principe de divulguer quoi que ce soit sans la décision d'un juge qui va bien), c'est tout ce que je peux te dire. Les camarades auront probablement plus de détails :-)

Et pour ce genre de trucs, l'ARCOM ne parle qu'aux gros FAI, des petites assos comme nous ne sont juste pas prises en compte dans l'affaire (et refusent par principe de divulguer quoi que ce soit sans la décision d'un juge qui va bien), c'est tout ce que je peux te dire. Les camarades auront probablement plus de détails :-)

@crowdagger Si tu veux être sûre à l'avenir de si ce genre de mail est du scam ou pas, tu peux tenter de passer chez @Illyse. Ce que tu fais de ton abonnement n'y est pas surveillé, du coup la vraie ARCOM n'enverra jamais de mail O:-)

Aujourd'hui, au taff, c'est plutôt tranquille : comme je n'ai pas besoin de faire mon boulot, je vais pouvoir faire mon boulot.

#MétierMultiple

#MétierMultiple

@Sylvhem @ark_brut @elilla He was still learning on several ways, not only for the drawing. Apparently, while preparing the Blue Lotus, when it was beginning to be known that it will be set in China, a chinese student currently in Brussels contacted him to ask if he could avoid being as racist as in Tintin in the Congo, providing him some documentation for that. That's how Hergé started to take distance from the racism and colonialism of his time (and the student was represented in the story as the character of Chang).

At least, it reminds us that the good conversation at the good time can lead to improve the situation.

At least, it reminds us that the good conversation at the good time can lead to improve the situation.

@aevole @anomaluridae Revenir risque d'être compliqué, à moins d'un changement de programme d'ici-là, je vais repartir sur Rouen, la route est un peu longue…

S'il n'y a pas moyen d'avoir plus rapide, j'imagine que le mieux sera de contacter le CRA de Normandie pour m'occuper de ça après la fin de mon contrat…

S'il n'y a pas moyen d'avoir plus rapide, j'imagine que le mieux sera de contacter le CRA de Normandie pour m'occuper de ça après la fin de mon contrat…