@Enthalpiste @HydrePrever @Sobex @tito Bon, désolé de relancer du coup, mais après en avoir rediscuté un peu tout à l'heure avec @charles, j'ai re-jeté un œil à la vidéo, et je tenais à dire que j'ai pas mal évolué dans ton sens, et que je te dois des excuses au passage.

D'abord, en me relisant, je vois que j'ai été super maladroit dans le pouet initial en utilisant notamment un tu de troisième personne (« si tu fais comme le fait Julia »), du coup effectivement, ça donne l'impression que c'est à ton discours que je m'attaque, alors que dans ma tête ça ne visait personne en particulier. Vraiment désolé pour ça, il faut que je fasse davantage attention à la façon dont je tourne les choses.

Ensuite, en prêtant davantage attention à ce que dit MrPhi dans sa vidéo (plus qu'aux extraits de Julia lui-même), effectivement, il faut être très (trop ?) indulgent pour dire qu'il fait correctement le taff. La vidéo est beaucoup trop agressive par rapport à ce qu'il a à dire et pointe assez maladroitement les choses importantes (et fait probablement silence sur certaines d'entre elles, comme tu le soulignais).

À titre perso, je continue de penser que, vu que Julia est manifestement capable de te présenter une étude en décrivant de façon assurée un protocole expérimental qui n'a rien à voir avec celui qui est sur le papier, le gus ne peut pas être considéré comme plus digne de confiance que le LLM moyen. Mais effectivement, la vidéo en elle-même est pas mal problématique et tu avais raison sur ce sujet.

D'abord, en me relisant, je vois que j'ai été super maladroit dans le pouet initial en utilisant notamment un tu de troisième personne (« si tu fais comme le fait Julia »), du coup effectivement, ça donne l'impression que c'est à ton discours que je m'attaque, alors que dans ma tête ça ne visait personne en particulier. Vraiment désolé pour ça, il faut que je fasse davantage attention à la façon dont je tourne les choses.

Ensuite, en prêtant davantage attention à ce que dit MrPhi dans sa vidéo (plus qu'aux extraits de Julia lui-même), effectivement, il faut être très (trop ?) indulgent pour dire qu'il fait correctement le taff. La vidéo est beaucoup trop agressive par rapport à ce qu'il a à dire et pointe assez maladroitement les choses importantes (et fait probablement silence sur certaines d'entre elles, comme tu le soulignais).

À titre perso, je continue de penser que, vu que Julia est manifestement capable de te présenter une étude en décrivant de façon assurée un protocole expérimental qui n'a rien à voir avec celui qui est sur le papier, le gus ne peut pas être considéré comme plus digne de confiance que le LLM moyen. Mais effectivement, la vidéo en elle-même est pas mal problématique et tu avais raison sur ce sujet.

@charles @mathildesaliou Je répondrais quand même que les passages problématiques d'interventions de Julia (en particulier celui avec la fameuse étude qui dit un truc complètement différent) n'ont pas été inventés par MrPhi, y avait quand même matière à critiquer à la base. Mais oui, effectivement, sur la forme tu as assez probablement raison.

(Concernant le débat avec Enthoven, il faudrait que je le re-voie pour me faire une meilleure idée. Mais pas vraiment le courage de subir Enthoven et Acermendax de nouveau, donc je ne vais rien dire ^^")

(Concernant le débat avec Enthoven, il faudrait que je le re-voie pour me faire une meilleure idée. Mais pas vraiment le courage de subir Enthoven et Acermendax de nouveau, donc je ne vais rien dire ^^")

@charles @mathildesaliou C'est vrai que ce genre de formats est rarement ce qu'il y a de plus adroit/utile/pertinent/etc. Et celle-ci est assez loin d'être la meilleure dans ce genre.

Ce que MrPhi dit d'intéressant pourrait très facilement être condensé (et irait mieux dans un autre format que la vidéo, je pense, mais bon, je peux comprendre qu'un vidéaste s'exprime principalement par des vidéos), et il y manque quelques précautions élémentaires, notamment, même si une partie du taff est environ correcte.

(Pour les injures et le fait de prendre la vidéo pour argent comptant, on est évidemment d'accord.)

Ce que MrPhi dit d'intéressant pourrait très facilement être condensé (et irait mieux dans un autre format que la vidéo, je pense, mais bon, je peux comprendre qu'un vidéaste s'exprime principalement par des vidéos), et il y manque quelques précautions élémentaires, notamment, même si une partie du taff est environ correcte.

(Pour les injures et le fait de prendre la vidéo pour argent comptant, on est évidemment d'accord.)

@charles Perso, je trouve ça assez dommage de se concentrer sur le fait de savoir quel rôle il a ou n'a pas joué dans le développement de Siri, ce qui me semble assez anecdotique dans l'histoire.

Le point majeur me semble être qu'on a un gus qui est capable de vous affirmer droit dans les yeux qu'une étude scientifique dit quelque chose alors même qu'il projette derrière lui l'étude scientifique en question… qui dit assez explicitement autre chose, qui n'a rien à voir.

Je ne sais pas s'il faut le comparer à Idriss Aberkane, je n'ai pas assez fréquenté le bonhomme pour connaître son usage des études scientifiques, mais je sais que ce genre de trucs, on le reproche à juste titre à des gens comme Didier Raoult, Gérald Bronner ou Arcemendax… donc il me semble pertinent d'en faire tout autant le reproche à Luc Julia.

Et ce même si je suis personnellement beaucoup plus proche de la position générale avancée par Julia que de celle avancée par MrPhi, et que je pense que le reste de ce qu'il peut développer à côté (sur les coûts environnementaux, notamment) a vraiment besoin d'être plus mis en avant. Mais même quand t'as un bon message à faire passer, y a des conneries à ne pas faire, quoi.

(Néanmoins, merci @mathildesaliou pour l'article qui me semble effectivement essayer de faire utilement la part des choses.)

Le point majeur me semble être qu'on a un gus qui est capable de vous affirmer droit dans les yeux qu'une étude scientifique dit quelque chose alors même qu'il projette derrière lui l'étude scientifique en question… qui dit assez explicitement autre chose, qui n'a rien à voir.

Je ne sais pas s'il faut le comparer à Idriss Aberkane, je n'ai pas assez fréquenté le bonhomme pour connaître son usage des études scientifiques, mais je sais que ce genre de trucs, on le reproche à juste titre à des gens comme Didier Raoult, Gérald Bronner ou Arcemendax… donc il me semble pertinent d'en faire tout autant le reproche à Luc Julia.

Et ce même si je suis personnellement beaucoup plus proche de la position générale avancée par Julia que de celle avancée par MrPhi, et que je pense que le reste de ce qu'il peut développer à côté (sur les coûts environnementaux, notamment) a vraiment besoin d'être plus mis en avant. Mais même quand t'as un bon message à faire passer, y a des conneries à ne pas faire, quoi.

(Néanmoins, merci @mathildesaliou pour l'article qui me semble effectivement essayer de faire utilement la part des choses.)

@Khrys Ce qui veut dire qu'on a déjà eu droit à la 403.

@Khrys @Armavica Je sais que la vidéo n'est pas ton format préféré, mais je me souviens que celle-ci était plutôt cool sur ce thème :

https://yewtu.be/watch?v=7KJbzgoBUX0

https://yewtu.be/watch?v=7KJbzgoBUX0

Dans le genre chauffard…

En sortant de chez moi pour aller au boulot (à vélo), la route se divise en deux voies, du coup sur ≃50m je roule au milieu pour ne pas me retrouver coincé sur la mauvaise voie si je reste sur la droite comme d'hab.

Beh là, je vois une bagnole qui arrive à fond (qui n'a visiblement « pas vu » la fin de limitation à 70), qui me double par la gauche en passant carrément plus d'à moitié sur la voie d'en face malgré la ligne blanche… Et le tout pour, dix mètres plus loin, se rabattre aussitôt sur la droite parce qu'elle elle prenait l'autre file.

J'ai eu le temps de voir du coin de l'œil une gamine sur le siège passager avant, j'espère sincèrement qu'elle arrivera jusqu'à l'âge adulte avec un·e parent de ce style.

En sortant de chez moi pour aller au boulot (à vélo), la route se divise en deux voies, du coup sur ≃50m je roule au milieu pour ne pas me retrouver coincé sur la mauvaise voie si je reste sur la droite comme d'hab.

Beh là, je vois une bagnole qui arrive à fond (qui n'a visiblement « pas vu » la fin de limitation à 70), qui me double par la gauche en passant carrément plus d'à moitié sur la voie d'en face malgré la ligne blanche… Et le tout pour, dix mètres plus loin, se rabattre aussitôt sur la droite parce qu'elle elle prenait l'autre file.

J'ai eu le temps de voir du coin de l'œil une gamine sur le siège passager avant, j'espère sincèrement qu'elle arrivera jusqu'à l'âge adulte avec un·e parent de ce style.

@bikepunk Hm, je préfère ne pas m'engager ^^

J'ai cité l'exemple du développement embryonaire parce que je me souviens avoir déjà lu de la doc' là-dessus, donc je sais que dans ce cas-là, la gravité joue un rôle, mais je ne suis clairement pas suffisamment spécialiste pour dire dans quels autres cas elle en joue ou pas.

Ceci dit, vu l'état de la station Mir (où les protocoles de stérilisation étaient moins au point qu'à bord de l'ISS) à la fin de sa carrière, je pense qu'on ne prend pas trop de risque à affirmer qu'au moins certaines bactéries ont réussi à pas trop mal s'en sortir en impesanteur.

J'ai cité l'exemple du développement embryonaire parce que je me souviens avoir déjà lu de la doc' là-dessus, donc je sais que dans ce cas-là, la gravité joue un rôle, mais je ne suis clairement pas suffisamment spécialiste pour dire dans quels autres cas elle en joue ou pas.

Ceci dit, vu l'état de la station Mir (où les protocoles de stérilisation étaient moins au point qu'à bord de l'ISS) à la fin de sa carrière, je pense qu'on ne prend pas trop de risque à affirmer qu'au moins certaines bactéries ont réussi à pas trop mal s'en sortir en impesanteur.

@turb Alors, comme dit dans le thread de la semaine dernière, les comètes sont des objets beaucoup trop légers pour être détectés hors de conditions exceptionnelles, donc c'est difficile d'avoir de certitudes pour ce qui concerne d'autres systèmes stellaires.

A priori, tous les systèmes se sont formés à partir d'un disque d'accrétion autour de leur étoile, ce qui donne une configuration très très très générale similaire ; mais ensuite la tronche que ça prend dépend de la façon dont les planètes se forment et des jeux de billard cosmique qui leur permettent ou pas de rester en place.

Chez nous, il semble que Jupiter se soit formée en premier et ait ensuite fortement influencé le reste du système. Ça a probablement joué un rôle. Mais difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de l'histoire spécifique d'un système et ce qui est généralisable.

Si tu veux creuser la question, tu peux peut-être commencer par là : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_bombardement_tardif

A priori, tous les systèmes se sont formés à partir d'un disque d'accrétion autour de leur étoile, ce qui donne une configuration très très très générale similaire ; mais ensuite la tronche que ça prend dépend de la façon dont les planètes se forment et des jeux de billard cosmique qui leur permettent ou pas de rester en place.

Chez nous, il semble que Jupiter se soit formée en premier et ait ensuite fortement influencé le reste du système. Ça a probablement joué un rôle. Mais difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de l'histoire spécifique d'un système et ce qui est généralisable.

Si tu veux creuser la question, tu peux peut-être commencer par là : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_bombardement_tardif

@lienrag OK.

@lienrag Pour le coup, ce n'est pas une question de réfléchir à court terme ou pas. Si on prévoyait actuellement d'envoyer une sonde vers une exoplanète, le temps qu'elle arrive là-bas, l'espèce humaine, si elle existe encore, parlera des langues et utilisera des technos totalement différentes de ce qu'on a actuellement : ils n'écouteront vraisemblablement plus ou ne seront pas en mesure de décoder le message.

Penser à nos descendants sur des durées de milliers/millions d'années, c'est intéressant quand on parle de l'enfouissement des déchets nucléaires, qui seront toujours actifs et donc pour lesquels il faut prévoir une forme de prévention, et c'est un casse-tête justement parce qu'on sait que c'est un temps trop long à notre échelle. Pour ce qui est de l'exploration spatiale, en l'état, c'est une perte de temps pure et simple.

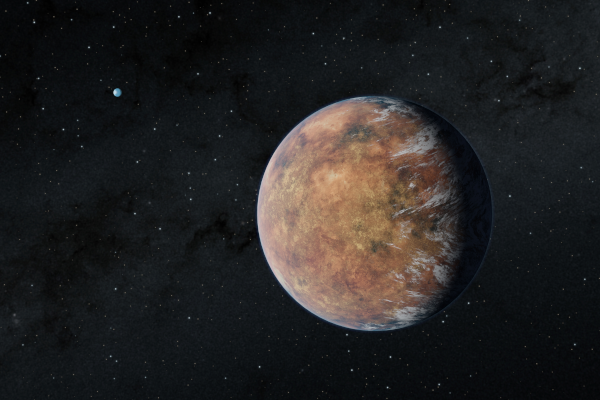

Pour travailler scientifiquement, on a besoin de choses vérifiables. Les planètes dont on peut capter des informations à distance, parce qu'elles ont une atmosphère par exemple, ça a du sens de réfléchir à des instruments pour essayer d'en apprendre davantage ; celles dont l'hypothétique vie n'émet absolument aucune trace vers l'espace, ce n'est juste pas la peine de s'en préoccuper, vu que, les concernant, on ne peut rien faire d'autre que spéculer.

Maintenant, j'ai bien compris que cette réponse ne te satisfait pas, mais tu sais, ce n'est pas en venant continuer d'insister ici que ça va changer quoi que ce soit ^^"

Penser à nos descendants sur des durées de milliers/millions d'années, c'est intéressant quand on parle de l'enfouissement des déchets nucléaires, qui seront toujours actifs et donc pour lesquels il faut prévoir une forme de prévention, et c'est un casse-tête justement parce qu'on sait que c'est un temps trop long à notre échelle. Pour ce qui est de l'exploration spatiale, en l'état, c'est une perte de temps pure et simple.

Pour travailler scientifiquement, on a besoin de choses vérifiables. Les planètes dont on peut capter des informations à distance, parce qu'elles ont une atmosphère par exemple, ça a du sens de réfléchir à des instruments pour essayer d'en apprendre davantage ; celles dont l'hypothétique vie n'émet absolument aucune trace vers l'espace, ce n'est juste pas la peine de s'en préoccuper, vu que, les concernant, on ne peut rien faire d'autre que spéculer.

Maintenant, j'ai bien compris que cette réponse ne te satisfait pas, mais tu sais, ce n'est pas en venant continuer d'insister ici que ça va changer quoi que ce soit ^^"

@lienrag Je pense que ça dépend beaucoup de ce dont on parle. C'est cool de savoir que Phobos va, d'ici une trentaine de millions d'années, finir par se désagréger et former un anneau autour de Mars, ou que la galaxie d'Andromède fusionnera avec la Voie Lactée dans environ quatre milliards d'années, parce que ça se produira de toute façon sans qu'on soit là pour l'observer, et que c'est un test intéressant pour voir comment nos théories actuelles gèrent ce genre de cas.

Spéculer sur les moyens de transports interstellaires que nos descendants mettront peut-être au point un jour, c'est beaucoup plus hasardeux, et ça n'a en pratique pas grand chose à voir avec l'astrophysique. En l'état et à moins d'une percée technologique difficile à prévoir (et peu probable d'après ce qu'on sait), on n'a pas moyen d'aller voir, donc autant se consacrer à des choses sur lesquels on a concrètement moyen de travailler.

Enfin, c'est mon avis. Évidemment, tu trouveras des gens pour spéculer quand même, mais globalement, les planètes sans atmosphère, y a pas grand chose de plus à dire dans ce cas que « là, il y a peut-être de la vie, peut-être pas, tant qu'on ne peut pas y aller on n'en saura pas plus. »

Spéculer sur les moyens de transports interstellaires que nos descendants mettront peut-être au point un jour, c'est beaucoup plus hasardeux, et ça n'a en pratique pas grand chose à voir avec l'astrophysique. En l'état et à moins d'une percée technologique difficile à prévoir (et peu probable d'après ce qu'on sait), on n'a pas moyen d'aller voir, donc autant se consacrer à des choses sur lesquels on a concrètement moyen de travailler.

Enfin, c'est mon avis. Évidemment, tu trouveras des gens pour spéculer quand même, mais globalement, les planètes sans atmosphère, y a pas grand chose de plus à dire dans ce cas que « là, il y a peut-être de la vie, peut-être pas, tant qu'on ne peut pas y aller on n'en saura pas plus. »

@lienrag Disons, très probablement jamais à l'échelle de notre génération. Peut-être que nos descendants trouveront un moyen d'atteindre une fraction non-négligeable de la vitesse de la lumière pour envoyer des sondes plus loin, mais, pour l'instant, les sondes Pioneers parties il y a plus de cinquante ans sont encore à moins d'une journée-lumière d'ici, et Proxima Centauri b est à quatre années lumières… on n'est pas près de la voir de près.

Mais mon point est surtout de dire que les planètes avec une atmosphère et de l'eau liquide en surface, on a moyen de capter quelques infos de loin ; les planètes (ou lunes, ce qui est encore plus dur à détecter) avec un océan sous une couche de glace sans atmosphère, il faut forcément aller creuser dedans. Donc pour la recherche de vie extraterrestre, on peut assez vraisemblablement oublier les secondes (comme j'en parlais dans le thread sur les microbes extraterrestres, en pratique on évite déjà d'aller se poser sur Europe pour ne pas risquer de la contaminer par de la vie terrestre et de provoquer ainsi la disparition de l'éventuelle vie locale.)

Mais mon point est surtout de dire que les planètes avec une atmosphère et de l'eau liquide en surface, on a moyen de capter quelques infos de loin ; les planètes (ou lunes, ce qui est encore plus dur à détecter) avec un océan sous une couche de glace sans atmosphère, il faut forcément aller creuser dedans. Donc pour la recherche de vie extraterrestre, on peut assez vraisemblablement oublier les secondes (comme j'en parlais dans le thread sur les microbes extraterrestres, en pratique on évite déjà d'aller se poser sur Europe pour ne pas risquer de la contaminer par de la vie terrestre et de provoquer ainsi la disparition de l'éventuelle vie locale.)

27/27 Ça fait pas mal de conditions. Mais vu le nombre d'étoiles qu'il y a autour de nous, la plupart d'entre elles ayant des planètes autour d'elles, ça ne représente pas un obstacle si énorme que ça. Tiens, d'ailleurs, on re-causera un peu de ce point dans le thread de la semaine prochaine. En attendant, on va en rester là pour cette fois, merci d'avoir lu ^^

(Et n'hésitez pas à faire signe d'une façon ou d'une autre si ça vous plaît et que vous voulez que je continue ces threads, c'est toujours plus sympa de savoir qu'il y a des gens qui lisent. D'ailleurs, merci à @AlainPortay qui a vaillamment repouété tous les messages de ce thread à mesure que le les publiais !)

(Et n'hésitez pas à faire signe d'une façon ou d'une autre si ça vous plaît et que vous voulez que je continue ces threads, c'est toujours plus sympa de savoir qu'il y a des gens qui lisent. D'ailleurs, merci à @AlainPortay qui a vaillamment repouété tous les messages de ce thread à mesure que le les publiais !)

26/27 Pour résumer, on peut dire qu'il nous faut vraisemblablement :

– Une planète principalement constituée de roche, en orbite stable dans la zone habitable d'une étoile calme,

– Avec une masse lui permettant de générer un champ magnétique et d'avoir une activité volcanique (probablement une tectonique des plaques),

– Et une atmosphère d'une densité suffisante pour que l'eau puisse rester liquide (qui peut être en partie produite par ces volcans),

– Que cette eau soit bien présente, avec d'autres éléments chimiques (les comètes peuvent amener ça en cours de route),

– Mais probablement qu'il reste tout de même des terres émergées.

– Une planète principalement constituée de roche, en orbite stable dans la zone habitable d'une étoile calme,

– Avec une masse lui permettant de générer un champ magnétique et d'avoir une activité volcanique (probablement une tectonique des plaques),

– Et une atmosphère d'une densité suffisante pour que l'eau puisse rester liquide (qui peut être en partie produite par ces volcans),

– Que cette eau soit bien présente, avec d'autres éléments chimiques (les comètes peuvent amener ça en cours de route),

– Mais probablement qu'il reste tout de même des terres émergées.

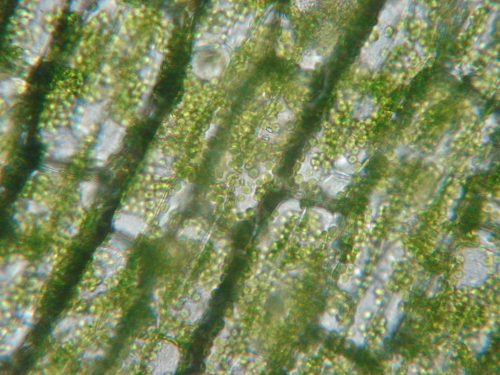

25/27 On peut d'ailleurs noter que les caractéristiques de l'étoile peuvent aussi changer pas mal les formes que prendra vraisemblablement la vie là-bas. Par exemple, sur Terre, les plantes sont principalement vertes, parce que c'est cette couleur leur permet de capter le plus efficacement la lumière émise par notre Soleil. Une étoile d'une température différente provoquera sans doute une photosynthèse basée sur d'autres pigments, et donc des plantes d'une autre couleur.

La vie telle qu'on la connaît est donc très spécifique aux conditions dans laquelle elle s'est développée (même si elle a pu en affecter certaines, comme notre atmosphère). S'il est évidemment assez vain de ne chercher que des planètes ayant rigoureusement les mêmes conditions que nous, il reste fondamentalement très difficile de déterminer quels degrés de libertés on peut s'accorder avec tous ces paramètres.

La vie telle qu'on la connaît est donc très spécifique aux conditions dans laquelle elle s'est développée (même si elle a pu en affecter certaines, comme notre atmosphère). S'il est évidemment assez vain de ne chercher que des planètes ayant rigoureusement les mêmes conditions que nous, il reste fondamentalement très difficile de déterminer quels degrés de libertés on peut s'accorder avec tous ces paramètres.

24/27 Il faut sans doute aussi que les conditions de vie soient suffisamment stables. Si une planète a, autour de son étoile, une orbite suffisamment elliptique pour que les températures varient énormément à sa surface, ça risque de ne pas aider (surtout si on sort de la zone habitable d'un côté ou de l'autre).

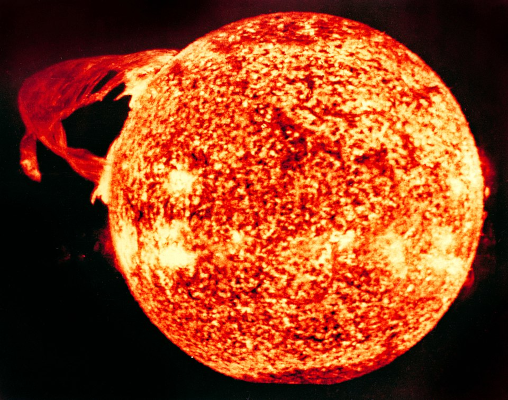

Mais même en restant à une distance raisonnable de l'étoile en permanence, il faut que celle étoile ait un rythme de vie plutôt calme. C'est le cas de notre Soleil, mais d'autres étoiles ont par exemple une luminosité qui varie beaucoup avec le temps. Ou bien connaissent régulièrement des éruptions stellaires assez importantes, suffisantes pour grandement affecter les planètes qui les entourent. Peu de chances que la vie se développe assez à proximité.

Mais même en restant à une distance raisonnable de l'étoile en permanence, il faut que celle étoile ait un rythme de vie plutôt calme. C'est le cas de notre Soleil, mais d'autres étoiles ont par exemple une luminosité qui varie beaucoup avec le temps. Ou bien connaissent régulièrement des éruptions stellaires assez importantes, suffisantes pour grandement affecter les planètes qui les entourent. Peu de chances que la vie se développe assez à proximité.

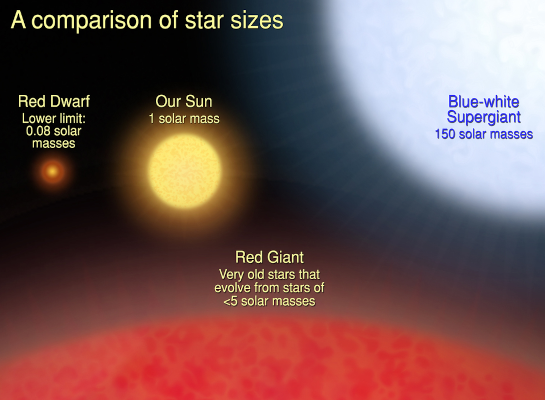

23/27 Ça nous dit quand même quelque chose : pour que la vie se développe au delà de formes microscopiques, il faut sans doute au moins plusieurs centaines de millions d'années… Et donc ce n'est pas vraiment la peine d'en chercher autour de toutes les étoiles. En effet, plus une étoile est massive, plus sa longévité va être courte.

Une étoile comme notre Soleil va avoir une durée de vie totale d'environ une dizaine de milliards d'années. Les naines rouges, les étoiles les plus petites, peuvent parfois atteindre la centaine de milliards. Mais les géantes bleues, elles, ont une durée de vie inférieure (parfois de beaucoup) au milliard d'années. Même si la vie pourrait apparaître sur une planète tournant autour d'une telle étoile, elle n'aurait donc probablement pas le temps de s'y développer suffisamment.

Une étoile comme notre Soleil va avoir une durée de vie totale d'environ une dizaine de milliards d'années. Les naines rouges, les étoiles les plus petites, peuvent parfois atteindre la centaine de milliards. Mais les géantes bleues, elles, ont une durée de vie inférieure (parfois de beaucoup) au milliard d'années. Même si la vie pourrait apparaître sur une planète tournant autour d'une telle étoile, elle n'aurait donc probablement pas le temps de s'y développer suffisamment.

22/27 Mais il ne suffit pas que la vie puisse apparaître : encore faut-il lui laisser le temps de se développer. Sur Terre, la vie est apparemment apparue quelques centaines de millions d'années seulement après la formation de la planète, mais la grande oxydation (l'apport massif d'oxygène dans l'atmosphère) n'est survenu qu'un peu plus d'un milliard et demi d'années plus tard. Et ce n'est qu'après encore un autre milliard d'années que la vie se diversifie assez pour qu'on y retrouve les grandes lignées animales et végétales actuelles.

L'évolution est en effet quelque chose qui se déroule sur un temps très long, et là encore, nous ne connaissons pas suffisamment, à partir des seules traces fossiles qu'on retrouve sur Terre, les conditions exactes qui sont requises pour que la vie prenne des formes plus ou moins familières pour nous (même si elles resteront probablement très exotiques).

L'évolution est en effet quelque chose qui se déroule sur un temps très long, et là encore, nous ne connaissons pas suffisamment, à partir des seules traces fossiles qu'on retrouve sur Terre, les conditions exactes qui sont requises pour que la vie prenne des formes plus ou moins familières pour nous (même si elles resteront probablement très exotiques).

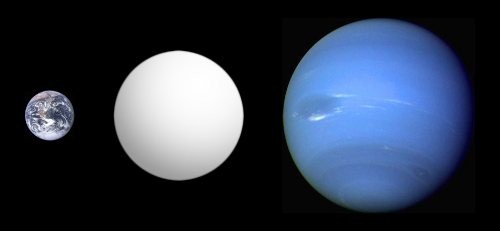

21/27 On voit donc que c'est une question d'équilibre. Il faut être proche de son étoile, mais pas trop ; avoir assez d'eau, mais pas trop ; avoir une masse suffisante, mais pas trop ; etc. La difficulté, c'est qu'on n'a qu'un seul exemple de planète habitée sous la main, donc difficile d'extrapoler à partir de ça quelles sont les limites exactes !

On pense aujourd'hui qu'une partie des super-Terres pourraient être des candidates potentielles à l'apparition de la vie, mais on ne sait pas vraiment à partir de combien de fois la masse de notre planète ça devient « trop ». Donc, dans le doute, on continue à la fois d'étudier les planètes qu'on a découvertes, et de rendre nos instruments plus précis pour trouver des planètes qui ressemblent davantage à la nôtre.

On pense aujourd'hui qu'une partie des super-Terres pourraient être des candidates potentielles à l'apparition de la vie, mais on ne sait pas vraiment à partir de combien de fois la masse de notre planète ça devient « trop ». Donc, dans le doute, on continue à la fois d'étudier les planètes qu'on a découvertes, et de rendre nos instruments plus précis pour trouver des planètes qui ressemblent davantage à la nôtre.