20/27 D'autre part, l'eau étant bien plus légère que la roche ou le métal, une planète très massive a aussi peu de chances de contenir une proportion suffisante d'eau pour que celle-ci puisse jouer son rôle. La Terre, on l'a vu la semaine dernière, s'est sans doute d'abord formée quasiment sans eau, puis celle-ci a été amenée par les comètes qui nous sont tombées dessus. Plus la planète est massive, plus important doit être ce bombardement pour amener de l'eau en quantité suffisante.

Une pesanteur plus importante rend également plus difficile de se mouvoir, ce qui évidemment gène un peu le développement d'une bonne partie de la vie telle qu'on la connaît. Ce serait déjà très chouette de trouver une planète avec des trucs qui ressemblent à nos bactéries, mais on préférerait des animaux capables de sautiller, non ?

Une pesanteur plus importante rend également plus difficile de se mouvoir, ce qui évidemment gène un peu le développement d'une bonne partie de la vie telle qu'on la connaît. Ce serait déjà très chouette de trouver une planète avec des trucs qui ressemblent à nos bactéries, mais on préférerait des animaux capables de sautiller, non ?

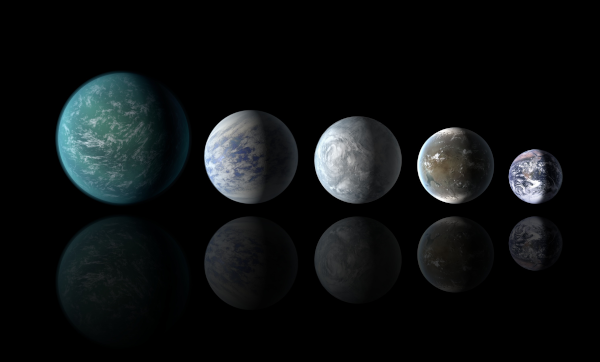

19/27 Et qu'en est-il des planètes plus lourdes ? C'est plus compliqué, car nous n'avons pas d'exemples proches pour nous faire une idée de ce à quoi elles ressemblent (dans le système solaire, la Terre est la plus grosse de toutes les planètes rocheuses). La forte densité qui règne sur ces planètes peut toutefois gêner à plusieurs niveaux.

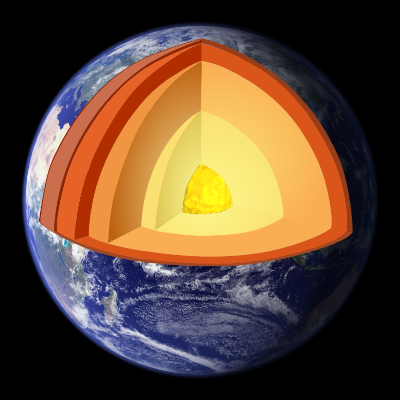

D'une part, le champ magnétique terrestre est produit par l'activité du noyau de notre planète, partiellement liquide. Plus la pression est élevée, plus il faut chauffer pour que la matière passe à l'état liquide, et donc une planète de composition similaire à la nôtre, mais beaucoup plus dense, aurait sans doute un noyau beaucoup moins actif, et pas de champ magnétique.

D'une part, le champ magnétique terrestre est produit par l'activité du noyau de notre planète, partiellement liquide. Plus la pression est élevée, plus il faut chauffer pour que la matière passe à l'état liquide, et donc une planète de composition similaire à la nôtre, mais beaucoup plus dense, aurait sans doute un noyau beaucoup moins actif, et pas de champ magnétique.

18/27 Voyons ça en commençant de l'autre côté : il faut au moins un minimum de gravité pour que la vie puisse se développer. Ça joue déjà au niveau biologique : la gravité, qui fait que certaines cellules vont se trouver « vers le haut » et d'autres « vers le bas », est un des éléments qui joue dans la première spécialisation de nos cellules, à partir d'un embryon où elles sont toutes indifférenciées. Pas dit qu'on arrive à se reproduire dans l'espace !

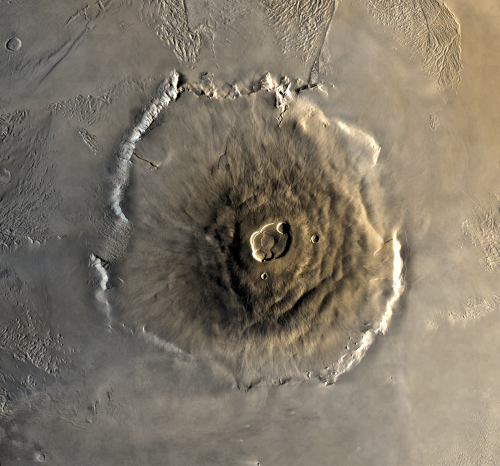

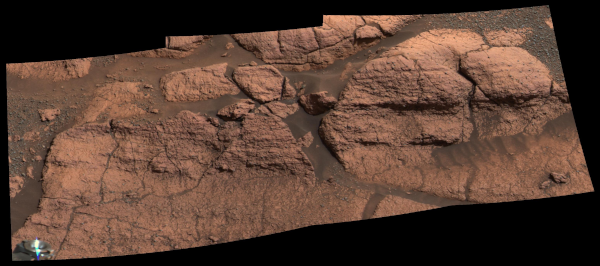

Mais ça joue plus généralement au niveau des autres facteurs déjà vus plus haut : une petite planète comme Mars n'a pas d'activité volcanique continue (elle a bien eu des volcans dans son histoire, mais surtout de points chauds, pas de tectonique des plaques), et sa faible pesanteur a probablement aussi joué un rôle dans la perte de son atmosphère, vu qu'elle le retenait moins fortement que la Terre.

Mais ça joue plus généralement au niveau des autres facteurs déjà vus plus haut : une petite planète comme Mars n'a pas d'activité volcanique continue (elle a bien eu des volcans dans son histoire, mais surtout de points chauds, pas de tectonique des plaques), et sa faible pesanteur a probablement aussi joué un rôle dans la perte de son atmosphère, vu qu'elle le retenait moins fortement que la Terre.

17/27 Du coup, qu'est-ce qu'on détecte, jusque là ? Ben, surtout des planètes beaucoup plus lourdes que la nôtre, que ce soient des géantes gazeuses comme Jupiter ou des « super-Terre », des planètes rocheuses comme la nôtre mais beaucoup plus massives. C'est logique vue la distance qui nous sépare des autres étoiles, qui nous empêche de voir les objets trop petits (ou le fait qu'on les détecte en observant leurs effets sur les mouvements de leurs étoiles, effets qui sont d'autant plus forts que les planètes sont massives).

Mais c'est un peu ennuyeux parce que, pour autant qu'on sache, il est quand même fortement probable que la gravité joue aussi un rôle pour l'apparition de la vie, et qu'une planète trop lourde n'est probablement pas un bon candidat non plus.

Mais c'est un peu ennuyeux parce que, pour autant qu'on sache, il est quand même fortement probable que la gravité joue aussi un rôle pour l'apparition de la vie, et qu'une planète trop lourde n'est probablement pas un bon candidat non plus.

16/27 Bref, si on veut trouver une exoplanète habitée, il n'est donc pas nécessaire de la chercher avec de l'oxygène dans son atmosphère. Mais si on en trouve une avec de une atmosphère bien oxygénée, ça peut donc potentiellement indiquer qu'il y a de la vie là-bas pour avoir fait le boulot ! (Juste de l'oxygène ne suffirait pas comme preuve, ceci dit).

Au fait, comment ferait-on pour détecter ça à distance, alors qu'on ne peut pas le faire dans le cas d'une surface gelée sans atmosphère ? Grâce à la spectroscopie : si on arrive à capter de la lumière qui a traversé cette atmosphère, il va y manquer certaines longueurs d'ondes, caractéristiques des éléments qu'elle a rencontré sur son passage.

Mais ça, j'en parlais dans ma vidéo sur les couleurs, donc je vous y renvoie : https://skeptikon.fr/w/vtpYiPna5LREQPL6Pz5gJn

Au fait, comment ferait-on pour détecter ça à distance, alors qu'on ne peut pas le faire dans le cas d'une surface gelée sans atmosphère ? Grâce à la spectroscopie : si on arrive à capter de la lumière qui a traversé cette atmosphère, il va y manquer certaines longueurs d'ondes, caractéristiques des éléments qu'elle a rencontré sur son passage.

Mais ça, j'en parlais dans ma vidéo sur les couleurs, donc je vous y renvoie : https://skeptikon.fr/w/vtpYiPna5LREQPL6Pz5gJn

15/27 Une autre conséquence du changement d'oxygène dans notre atmosphère, c'est que ça a considérablement refroidi le climat de l'époque, conduisant à une glaciation qui a duré trois cent millions d'années. Heureusement, la vie a pu continuer à se développer dans les océans, sous la couche de glace, et la Terre a fini par retrouver un climat plus favorable, probablement en partie par les volcans.

En effet, les conditions climatiques sont évidemment assez importantes pour les différentes formes de vies, et l'activité volcanique, en raison de ce qu'elle émet dans l'atmosphère, joue un grand rôle de stabilisateur sur le long terme. C'est une autre raison qui fait qu'une planète a sans doute besoin de volcans pour être habitable, et donc qu'une quantité d'eau trop importante (ou de quoi que ce soit d'autre qui empêcherait leur existence) serait problématique.

En effet, les conditions climatiques sont évidemment assez importantes pour les différentes formes de vies, et l'activité volcanique, en raison de ce qu'elle émet dans l'atmosphère, joue un grand rôle de stabilisateur sur le long terme. C'est une autre raison qui fait qu'une planète a sans doute besoin de volcans pour être habitable, et donc qu'une quantité d'eau trop importante (ou de quoi que ce soit d'autre qui empêcherait leur existence) serait problématique.

14/27 Mais donc pour résumer rapidement, cela a eu entre autres comme conséquence de créer des conditions un peu plus hostile à la vie des organismes respirant du sulfate, et beaucoup plus favorable à celle de ceux respirant de l'oxygène, qui étaient jusque là très peu nombreux. La sélection naturelle a ensuit fait le boulot, et c'est de là que nous venons.

Cet exemple nous montre qu'il peut y avoir une différence assez importante entre ce qui est habitable pour nous, et ce qui est favorable à l'apparition de la vie. Les formes de vie sont en constante interaction avec leur environnement, et peuvent grandement le modifier, pas toujours à leur avantage (la vie en général survivra au dérèglement climatique actuel, mais pas forcément notre vie à nous).

Cet exemple nous montre qu'il peut y avoir une différence assez importante entre ce qui est habitable pour nous, et ce qui est favorable à l'apparition de la vie. Les formes de vie sont en constante interaction avec leur environnement, et peuvent grandement le modifier, pas toujours à leur avantage (la vie en général survivra au dérèglement climatique actuel, mais pas forcément notre vie à nous).

13/27 Revenons donc à cet atmosphère. À la base, celui de la Terre a donc été en grande partie formé par le dégazage qui se produit dans les volcans. Ça ne devait pas être franchement respirable pour nous ! L'atmosphère qu'on connaît aujourd'hui, j'en ai parlé la semaine dernière en réponse à une question du HuitAns de @parleur, est en fait une conséquence de l'apparition de la vie.

En effet, sur la Terre primitive, l'oxygène disponible était plutôt rare, et globalement peu apprécié des premiers êtres vivants, qui respiraient plutôt des sulfates. Puis, il y a un peu plus de deux milliards d'année, le rejet massif de l'oxygène par ces organismes a progressivement conduit à le faire augmenter en proportion dans notre atmosphère.

Deux liens Wikipédia pour creuser le sujet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-organisme_sulfato-r%C3%A9ducteur et https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Oxydation

En effet, sur la Terre primitive, l'oxygène disponible était plutôt rare, et globalement peu apprécié des premiers êtres vivants, qui respiraient plutôt des sulfates. Puis, il y a un peu plus de deux milliards d'année, le rejet massif de l'oxygène par ces organismes a progressivement conduit à le faire augmenter en proportion dans notre atmosphère.

Deux liens Wikipédia pour creuser le sujet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-organisme_sulfato-r%C3%A9ducteur et https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Oxydation

12/27 Un autre ennui avec le fait d'être piégé sous une surface gelée, c'est que… c'est indétectable de loin ! Même s'il y avait dans Europe des trucs ressemblant à nos animaux marins, il faudrait aller plonger dans cet océan pour pouvoir s'en rendre compte, rien ne remonte à la surface. Si c'est potentiellement envisageable (même si très compliqué) d'aller voir ça de près pour Europe, c'est simplement totalement hors de portée pour une exoplanète.

Chercher des traces de vie ne peut donc se faire que sur des planètes où l'océan est à l'air libre, pour qu'on puisse avoir quelque chose à identifier. Pour les autres, on peut rêver, mais on ne pourra jamais confirmer ni infirmer, donc c'est quand même un tantinet moins intéressant.

Chercher des traces de vie ne peut donc se faire que sur des planètes où l'océan est à l'air libre, pour qu'on puisse avoir quelque chose à identifier. Pour les autres, on peut rêver, mais on ne pourra jamais confirmer ni infirmer, donc c'est quand même un tantinet moins intéressant.

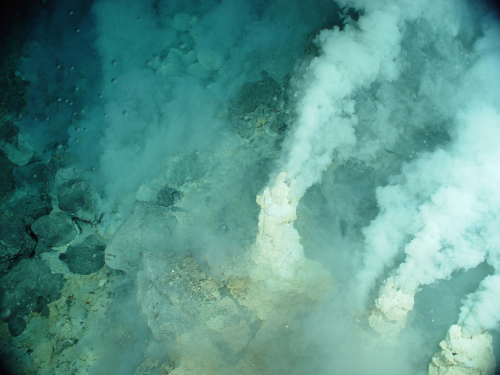

11/27 C'est la découverte de ces formes de vie au fond de nos océans qui a conduit à imaginer que des lunes comme Europe pourraient être habitées : sous la glace, pas de photosynthèse, mais il y a en revanche très probablement des volcans au fond de cet océan interne, donc il n'est pas impossible que la vie soit apparue là-bas.

Ceci dit, il faut quand même préciser que, si des micro-organismes chimiosynthétiques sont à la base de tout un écosystème près de nos volcans sous-marins à nous, la plupart des autres bestioles qui y vivent sont de proches cousines de celles qu'on trouve en surface. Pas mal de ces espèces ont eu besoin de côtoyer des espèces photosynthétiques au cours de leur évolution. Donc, à voir ce qui pourrait se développer en restant exclusivement au fond.

Ceci dit, il faut quand même préciser que, si des micro-organismes chimiosynthétiques sont à la base de tout un écosystème près de nos volcans sous-marins à nous, la plupart des autres bestioles qui y vivent sont de proches cousines de celles qu'on trouve en surface. Pas mal de ces espèces ont eu besoin de côtoyer des espèces photosynthétiques au cours de leur évolution. Donc, à voir ce qui pourrait se développer en restant exclusivement au fond.

10/27 Ceci dit, tant qu'on parle de ça, avoir beaucoup trop d'eau peut entraîne une pression beaucoup plus élevée que dans nos océans à nous, ce qui peut aller jusqu'à bloquer toute activité volcanique ! Or, l'activité volcanique est à l'origine du reste de la mise à dispo des composants piégés dans la roche. Et c'est probablement elle aussi qui est à l'origine de la formation d'une bonne partie de l'atmosphère terrestre.

Et donc de là, deux choses. On va se garder l'atmosphère pour la suite, et commencer par parler de l'effet des volcans dans l'eau. Il y sont une source de chaleur et de minéraux, amenant notamment au fond de nos océans au développement de formes de vie chimiosynthétiques, totalement indépendantes des formes de vie utilisant la photosynthèse (directement ou en mangeant des plantes) qu'on retrouve plus proches de la surface ou à l'air libre.

Et donc de là, deux choses. On va se garder l'atmosphère pour la suite, et commencer par parler de l'effet des volcans dans l'eau. Il y sont une source de chaleur et de minéraux, amenant notamment au fond de nos océans au développement de formes de vie chimiosynthétiques, totalement indépendantes des formes de vie utilisant la photosynthèse (directement ou en mangeant des plantes) qu'on retrouve plus proches de la surface ou à l'air libre.

9/27 Mais ça va même un peu plus loin que juste « ce serait trop dilué ». Sur Terre, une partie des éléments nécessaires à la vie est essentiellement piégée dans la roche, et l'érosion est pour beaucoup dans ce qui en rend une infime partie disponible pour nous. Si aucune roche ne dépassait à l'air libre, ça n'aurait en grande partie pas pu avoir lieu, et la Terre serait sans doute restée inhabitable.

Une « planète océan », composée principalement d'eau sans rien qui en dépasse, a donc peu de chances d'abriter la vie. D'un autre côté, si c'est théoriquement possible que ça existe, on n'en a encore jamais rencontré (ou en tout cas, on n'a rien détecté qui nous laisse à penser qu'on en a trouvé une). Donc bon, peut-être pas la peine de trop s'en préoccuper.

Une « planète océan », composée principalement d'eau sans rien qui en dépasse, a donc peu de chances d'abriter la vie. D'un autre côté, si c'est théoriquement possible que ça existe, on n'en a encore jamais rencontré (ou en tout cas, on n'a rien détecté qui nous laisse à penser qu'on en a trouvé une). Donc bon, peut-être pas la peine de trop s'en préoccuper.

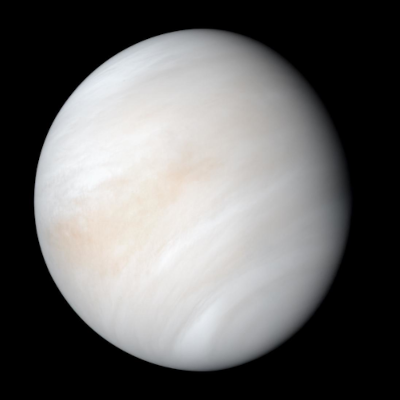

8/27 À l'inverse, il ne faut pas trop d'atmosphère non plus. Vénus, notre autre voisine, bien que faisant quasi-la même taille que la Terre, a une atmosphère cent fois plus dense : c'est une des caractéristiques qui la rendent totalement inhabitable, la pression au niveau du sol étant beaucoup trop élevée (de même que la température, l'effet de serre étant aussi très important).

Mais de manière un peu moins intuitive… il ne faut pas trop d'eau non plus ! L'eau facilite en effet les réactions chimiques quand elle permet aux substances qui sont dissoutes dedans de se rencontrer. Plus il y a d'eau, plus ces éléments chimiques sont dilués, ce qui peut aller jusqu'au point où la rencontre entre deux molécules d'autre chose que d'eau devient statistiquement tellement improbable que les réactions chimiques n'ont plus lieu.

Mais de manière un peu moins intuitive… il ne faut pas trop d'eau non plus ! L'eau facilite en effet les réactions chimiques quand elle permet aux substances qui sont dissoutes dedans de se rencontrer. Plus il y a d'eau, plus ces éléments chimiques sont dilués, ce qui peut aller jusqu'au point où la rencontre entre deux molécules d'autre chose que d'eau devient statistiquement tellement improbable que les réactions chimiques n'ont plus lieu.

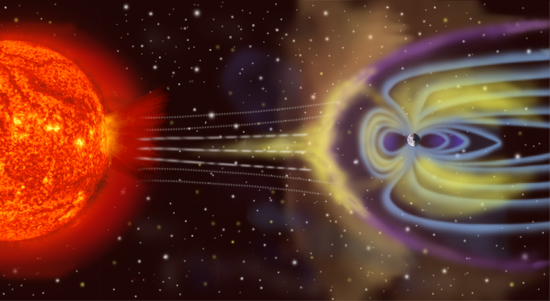

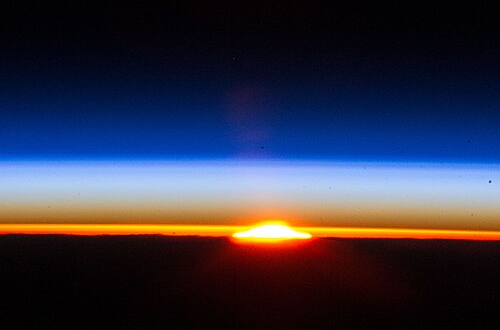

7/27 En effet, notre étoile génère un flux de particules appelé « vent solaire » qui affecte les planètes qui se trouvent autour de lui. Sur Terre, le champ magnétique dévie ces particules, ce qui provoque de magnifiques aurores polaires… et nous protège en même temps. Sur Mars, en revanche, sans rien pour le dévier, ce vent solaire a progressivement balayé l'atmosphère vers l'espace, avec le résultat qu'on connait.

Les autres étoiles fonctionnant sur environ le même modèle que notre Soleil, elles doivent générer également un vent stellaire qui affectent les planètes qui les entourent. Seules celles qui disposent d'un champ magnétique comme le nôtre sont donc susceptibles de conserver une atmosphère sur le long terme. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détecter, vu la distance qui nous sépare des exoplanètes.

Les autres étoiles fonctionnant sur environ le même modèle que notre Soleil, elles doivent générer également un vent stellaire qui affectent les planètes qui les entourent. Seules celles qui disposent d'un champ magnétique comme le nôtre sont donc susceptibles de conserver une atmosphère sur le long terme. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détecter, vu la distance qui nous sépare des exoplanètes.

6/27 Pourtant, les multiples robots que l'on a envoyé pour étudier Mars nous ont permis de constater que ça n'a pas toujours été le cas : on trouve sur la planète rouge des traces d'anciennes rivières, et des roches sédimentaires qui n'ont pu se constituer qu'au fond de mers. Cette planète a donc du avoir l'air beaucoup plus accueillante dans un lointain passé, il y a environ quatre milliards d'année. Que s'est-il passé depuis ?

Eh bien, ça va nous permettre d'identifier un autre ingrédient assez indispensable pour rendre une planète habitable : un champ magnétique. Le noyau de la Terre en génère un, c'est ce qui permet à nos boussoles de nous pointer la direction du nord. Mars, en revanche, plus petite que la Terre, ne dispose pas d'une telle protection, et c'est ce qui l'a progressivement rendue inhabitable.

Eh bien, ça va nous permettre d'identifier un autre ingrédient assez indispensable pour rendre une planète habitable : un champ magnétique. Le noyau de la Terre en génère un, c'est ce qui permet à nos boussoles de nous pointer la direction du nord. Mars, en revanche, plus petite que la Terre, ne dispose pas d'une telle protection, et c'est ce qui l'a progressivement rendue inhabitable.

5/27 Revenons donc à nos histoires de planètes. Pour trouver de l'eau liquide, il ne suffit donc pas qu'il y ait la bonne température : il faut aussi qu'il y ait une surface solide où l'eau peut s'accumuler. Il y a ça sur Terre ou dans Europe, mais on trouvera plus difficilement un océan sur une planète entièrement gazeuse comme le sont Jupiter ou Saturne !

Si l'eau se trouve en surface, il faut aussi une atmosphère suffisamment dense. C'est ce qui fait que Mars, bien qu'étant située à la bordure de la zone habitable de notre soleil, n'est en pratique pas habitable du tout : son atmosphère est tellement fine que l'eau ne peut quasiment pas y rester sous forme liquide, elle est soit gelée, soit à l'état de vapeur, sans position intermédiaire.

Si l'eau se trouve en surface, il faut aussi une atmosphère suffisamment dense. C'est ce qui fait que Mars, bien qu'étant située à la bordure de la zone habitable de notre soleil, n'est en pratique pas habitable du tout : son atmosphère est tellement fine que l'eau ne peut quasiment pas y rester sous forme liquide, elle est soit gelée, soit à l'état de vapeur, sans position intermédiaire.

4/27 Si vous avez lu mon thread sur les lunes, une couche de glace protectrice avec de l'eau liquide en dessous, ça vous fait peut-être penser à Europe, le satellite de Jupiter avec un océan d'eau liquide sous la surface gelée (d'ailleurs, je n'avais pas dit ça à ce moment-là, mais Ganymède est peut-être aussi dans ce genre de situation).

Alors, ce n'est pas tout à fait le même phénomène dans ce cas (notamment, c'est plus une question de pression que de température et de densité, l'eau en dessous peut être plus chaude que ça), mais effectivement, une bonne couche de glace peut permettre à l'eau d'exister en profondeur là-bas aussi. Du coup, est-ce qu'il peut y avoir de la vie dessous ? Eh ben ça dépend d'autres conditions, on va en reparler plus bas.

Ah, oui, si vous ne l'avez pas lu, le thread sur les lunes est là, au fait : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AwVATkhLR4bOOKEfCa

Alors, ce n'est pas tout à fait le même phénomène dans ce cas (notamment, c'est plus une question de pression que de température et de densité, l'eau en dessous peut être plus chaude que ça), mais effectivement, une bonne couche de glace peut permettre à l'eau d'exister en profondeur là-bas aussi. Du coup, est-ce qu'il peut y avoir de la vie dessous ? Eh ben ça dépend d'autres conditions, on va en reparler plus bas.

Ah, oui, si vous ne l'avez pas lu, le thread sur les lunes est là, au fait : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AwVATkhLR4bOOKEfCa

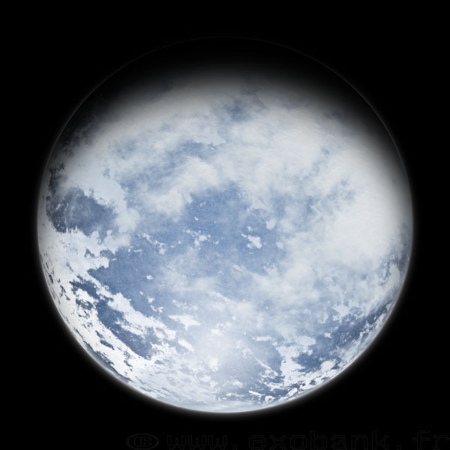

3/27 Mais l'eau a aussi d'autres caractéristiques intéressantes. Notamment celle d'être une des très rares substances (la seule à ma connaissance, même, mais ma connaissance n'étant pas absolue, je préfère ne pas être trop catégorique) à être moins dense à l'état solide qu'à l'état liquide. Ce qui fait qu'une étendue d'eau comme un lac peut geler en surface, et rester liquide en profondeur, permettant à la vie qu'elle abrite de résister à des périodes de froid.

La glace forme dans ce cas une sorte de bouclier thermique, isolant ce qui se passe dessous de l'air froid. L'eau au fond du lac a atteint sa densité maximum à 3,98° (ça reste assez chaud pour pas mal de formes de vie), et donc tout ce qui est plus froid descend difficilement, tandis que pour les autres matières la partie qui se solidifie en surface coule et refroidit le reste. Du coup, si vous voyez un lac gelé en surface, vous savez précisément quelle est la température de l'eau dessous.

La glace forme dans ce cas une sorte de bouclier thermique, isolant ce qui se passe dessous de l'air froid. L'eau au fond du lac a atteint sa densité maximum à 3,98° (ça reste assez chaud pour pas mal de formes de vie), et donc tout ce qui est plus froid descend difficilement, tandis que pour les autres matières la partie qui se solidifie en surface coule et refroidit le reste. Du coup, si vous voyez un lac gelé en surface, vous savez précisément quelle est la température de l'eau dessous.

2/27 Pour commencer, pourquoi est-ce que l'eau est si importante ? En premier lieu parce que c'est un solvant assez efficace, on peut dissoudre pas mal de choses dedans. Tellement qu'une bonne partie des liquides de notre quotidien (jus de fruits, lait avec ou sans chocolat, sang, etc.) ne sont techniquement que de l'eau avec pas mal de trucs plus ou moins dissouts dedans (voire de l'eau mélangée à un autre liquide, pour l'alcool, mais plus il y a d'alcool dans l'eau moins c'est bon pour la santé, donc modération, tout ça).

Être dans une solution aqueuse (donc être plongé dans l'eau liquide, quoi) facilite ou simplement rend possible un bon paquet de réactions chimiques, dont en particulier une bonne partie de celles qui caractérisent le vivant. Je l'ai mentionné la dernière fois, une bonne partie des acides aminés qui constituent nos protéines ne peuvent se former que dans l'eau liquide, par exemple.

Être dans une solution aqueuse (donc être plongé dans l'eau liquide, quoi) facilite ou simplement rend possible un bon paquet de réactions chimiques, dont en particulier une bonne partie de celles qui caractérisent le vivant. Je l'ai mentionné la dernière fois, une bonne partie des acides aminés qui constituent nos protéines ne peuvent se former que dans l'eau liquide, par exemple.

Dans le thread de la semaine dernière, j'ai évoqué la notion de « zone habitable », la zone autour d'une étoile où on reçoit juste la bonne quantité de chaleur pour que de l'eau puisse être sous forme liquide. Mais si l'eau liquide est assez indispensable à la vie telle qu'on la connaît, être à la bonne distance de son étoile est loin d'être la seule condition pour qu'une planète soit habitable.

Alors vu qu'on est de nouveau #VendrediVulga, repartons pour un nouveau #Vulgadredi pour tirer cette notion d'habitabilité au clair. Et vu que je re-bosse ce week-end et que donc je suis de repos aujourd'hui, on va bien prendre notre temps et en faire vingt-sept pouets !

Si vous l'avez loupé, le thread de la semaine dernière est là : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AwyBqt6c4qOUfKUKjQ

Alors vu qu'on est de nouveau #VendrediVulga, repartons pour un nouveau #Vulgadredi pour tirer cette notion d'habitabilité au clair. Et vu que je re-bosse ce week-end et que donc je suis de repos aujourd'hui, on va bien prendre notre temps et en faire vingt-sept pouets !

Si vous l'avez loupé, le thread de la semaine dernière est là : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AwyBqt6c4qOUfKUKjQ