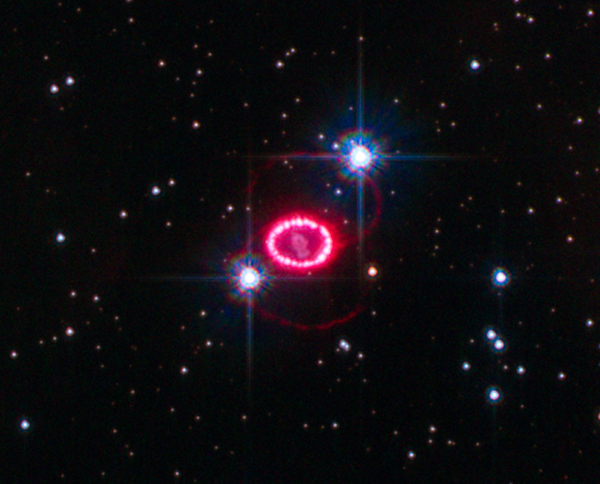

12/18 À l'inverse, certaines étoiles à neutrons sont connues parce qu'on a pu détecter la nébuleuse (aussi appelée « rémanent de supernova ») sans qu'on puisse détecter leur rayonnement. À titre d'exemple, nous avons eu la chance de pouvoir repérer une supernova l'année de ma naissance, en 1987, dont l'activité a pu être enregistrée par plusieurs instruments optiques.

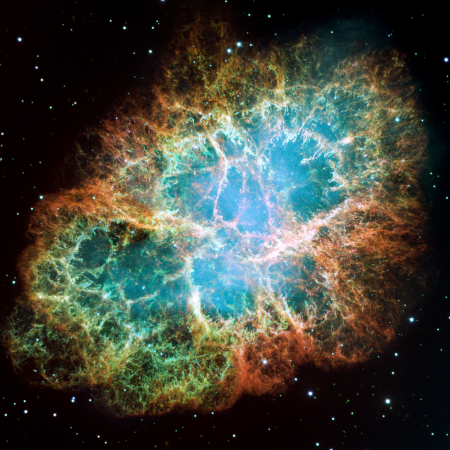

Un observatoire a publié deux ans plus tard avoir détecté le signal d'un pulsar au sein du rémanent, mais cette observation n'a jamais pu être reproduite à ce jour, malgré plusieurs tentatives. On connaît en revanche plusieurs cas où on détecte les deux à la fois. Ainsi, on peut détecter le rayonnement de l'étoile à neutrons située au centre de la nébuleuse du Crabe, et qui est donc surnommée « pulsar du Crabe ».

Un observatoire a publié deux ans plus tard avoir détecté le signal d'un pulsar au sein du rémanent, mais cette observation n'a jamais pu être reproduite à ce jour, malgré plusieurs tentatives. On connaît en revanche plusieurs cas où on détecte les deux à la fois. Ainsi, on peut détecter le rayonnement de l'étoile à neutrons située au centre de la nébuleuse du Crabe, et qui est donc surnommée « pulsar du Crabe ».

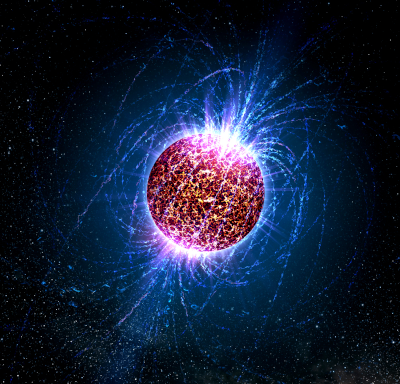

11/18 Une étoile à neutrons, en effet, tourne particulièrement vite sur elle-même : plusieurs dizaine de tours par seconde, voire davantage. Elle est également dotée d'un champ magnétique assez important, dans l'axe duquel est émis un rayonnement magnétique assez caractéristique. Cette direction d'émission étant affectée par la rotation, on a l'impression, vu de loin, de voir l'objet pulser, d'où le fait que ces objets soient également appelés « pulsars ».

Ce rayonnement étant directionnel, nous ne pouvons pas capter celui de toutes les étoiles à neutrons connues. Ce qui rend les étoiles à neutrons suffisamment âgées pour que le nuage de gaz issu des couches extérieures de l'étoile se soit complètement dissipé autour d'elles particulièrement difficiles à repérer quand elles ne sont pas bien orientées par rapport à nous, faisant que les étoiles à neutrons « isolées » que nous connaissons sont quasi-systématiquement des pulsars.

Ce rayonnement étant directionnel, nous ne pouvons pas capter celui de toutes les étoiles à neutrons connues. Ce qui rend les étoiles à neutrons suffisamment âgées pour que le nuage de gaz issu des couches extérieures de l'étoile se soit complètement dissipé autour d'elles particulièrement difficiles à repérer quand elles ne sont pas bien orientées par rapport à nous, faisant que les étoiles à neutrons « isolées » que nous connaissons sont quasi-systématiquement des pulsars.

10/18 L'étoile à neutrons située au cœur de la nébuleuse du crabe a donc un âge précisément connu, puisque nos ancêtres ont pu noter le moment de la supernova (notons qu'il faut tenir compte du décalage horaire : la nébuleuse est située à un peu plus de six mille années-lumière de nous, et donc l'explosion s'est en fait produit il y a environ sept mille ans. Mais comme ce décalage ne change pas à notre échelle, ça revient au même pour nos observations actuelles, la lumière qui nous arrive maintenant nous montre bien une nébuleuse âgée d'environ un millénaire).

Pour pas mal d'autres étoiles à neutrons connues, nous n'avons pas cette chance d'avoir une date précise ; mais nous avons néanmoins pu déterminer l'âge de pas mal d'entre elles en se basant sur leur forte régularité et sur les vitesses assez impressionnantes auxquelles elles tournent sur elles-mêmes.

Pour pas mal d'autres étoiles à neutrons connues, nous n'avons pas cette chance d'avoir une date précise ; mais nous avons néanmoins pu déterminer l'âge de pas mal d'entre elles en se basant sur leur forte régularité et sur les vitesses assez impressionnantes auxquelles elles tournent sur elles-mêmes.

9/18 À ce moment, les couches extérieures de l'étoile viennent alors compresser très fortement le cœur de celle-ci, sur lequel elles vont rebondir pour être violemment éjectées vers l'espace. C'est ce violent rebond qui nous apparaît comme une explosion, pendant que le cœur de l'étoile se transforme sous la pression intense en étoile à neutrons.

Au passage, donc, les éléments chimiques formés par fusion nucléaire dans les différentes couches de l'étoile sont libérés dans l'espace, où ils finiront par rejoindre des nuages moléculaires et participer à la formation de nouveaux systèmes stellaires. Le journaliste scientifique Simon Singh commentait : « Les romantiques aimeraient peut-être penser qu'ils sont faits de poussières d'étoiles. Les cyniques préféreraient sans doute parler de déchets nucléaires. »

Au passage, donc, les éléments chimiques formés par fusion nucléaire dans les différentes couches de l'étoile sont libérés dans l'espace, où ils finiront par rejoindre des nuages moléculaires et participer à la formation de nouveaux systèmes stellaires. Le journaliste scientifique Simon Singh commentait : « Les romantiques aimeraient peut-être penser qu'ils sont faits de poussières d'étoiles. Les cyniques préféreraient sans doute parler de déchets nucléaires. »

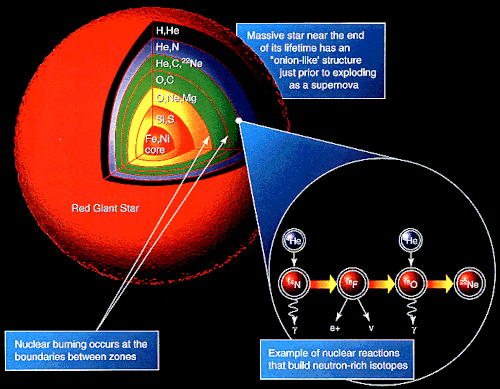

8/18 Entrons quand même ici un peu plus dans les détails. Après avoir fusionné l'hydrogène en hélium au cours de sa première phase, le cœur de l'étoile se met à fusionner l'hélium en carbone. Si l'étoile est suffisamment massive, les couches situées près du centre amorcent alors à leur tour la fusion de l'hydrogène en hélium. Puis l'hélium vient à se faire rare au cœur de l'étoile, celui-ci se contracte, et commence à fusionner le carbone et l'hélium résiduel en oxygène, pendant que l'activité de fusion se décale dans les couches situées près du centre.

Plusieurs phases de ce type s'enchaînent alors, avec une étoile qui prend une structure en oignon, jusqu'à ce que la fusion nucléaire au cœur de l'étoile commence à produire du fer. Le noyau de fer étant particulièrement stable, sa fusion consomme plus d'énergie qu'elle n'en produit : il n'est donc plus possible de déclencher une nouvelle phase à partir de lui. Sans nouvelle activité nucléaire pour compenser la gravité, l'étoile s'effondre alors sur elle-même.

Plusieurs phases de ce type s'enchaînent alors, avec une étoile qui prend une structure en oignon, jusqu'à ce que la fusion nucléaire au cœur de l'étoile commence à produire du fer. Le noyau de fer étant particulièrement stable, sa fusion consomme plus d'énergie qu'elle n'en produit : il n'est donc plus possible de déclencher une nouvelle phase à partir de lui. Sans nouvelle activité nucléaire pour compenser la gravité, l'étoile s'effondre alors sur elle-même.

7/18 Nous avons fini par comprendre par la suite que ce que les gens de l'époque ont observé n'était pas une nouvelle étoile qui apparaissait, mais plutôt une étoile lourde arrivée en fin de vie qui a explosé, dégageant une quantité de lumière assez formidable. On appelle maintenant ce phénomène « supernova », qui garde d'ailleurs la trace étymologique de nos conceptions passées (« nova » veut dire « nouveau » en latin).

Arrivées au stade où les étoiles plus légères se transforment en géantes rouges, celles de huit masses solaires ou plus ont un cœur suffisamment chaud et dense pour entamer de nouveaux cycles de fusions successives, séparées par des phases de contractions, avant de finir par exploser en libérant leurs couches extérieures dans l'espace. Elles produisent ainsi les éléments chimiques dont nous sommes constitués, menant à l'adage selon lequel nous sommes poussière d'étoile.

Arrivées au stade où les étoiles plus légères se transforment en géantes rouges, celles de huit masses solaires ou plus ont un cœur suffisamment chaud et dense pour entamer de nouveaux cycles de fusions successives, séparées par des phases de contractions, avant de finir par exploser en libérant leurs couches extérieures dans l'espace. Elles produisent ainsi les éléments chimiques dont nous sommes constitués, menant à l'adage selon lequel nous sommes poussière d'étoile.

6/18 Quel phénomène cataclysmique s'est-il donc passé pour produire un tel objet ? En remontant dans les archives, on trouve mention de l'endroit précis du ciel où se situe aujourd'hui cette nébuleuse, notamment dans les écrits des astronomes chinois (on en a aussi quelques traces dans le monde arabe par exemple) en juillet 1054.

Ces traces historiques rapportent qu'à l'époque, une nouvelle étoile a semblé apparaître à cet endroit du ciel, tellement brillante qu'elle était même visible en plein jour. Sa luminosité a toutefois diminué avec le temps, et, environ deux ans plus tard, l'objet n'était plus visible à l'œil nu, même dans les meilleures conditions nocturnes.

Ces traces historiques rapportent qu'à l'époque, une nouvelle étoile a semblé apparaître à cet endroit du ciel, tellement brillante qu'elle était même visible en plein jour. Sa luminosité a toutefois diminué avec le temps, et, environ deux ans plus tard, l'objet n'était plus visible à l'œil nu, même dans les meilleures conditions nocturnes.

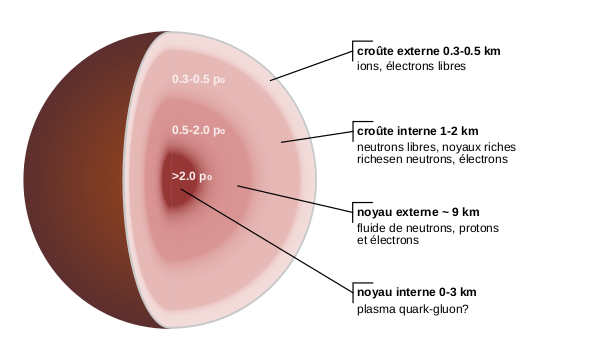

5/18 Les naines blanches, on l'a vu la dernière fois, sont des objets assez denses : assez souvent, environ la moitié de la masse de notre Soleil pour un diamètre proche de celui de la Terre. L'objet qui est au centre de la nébuleuse du Crabe, lui, a une masse estimée à entre une fois et demie et deux fois et demie celle du Soleil… et son diamètre n'est que d'une vingtaine de kilomètres.

Au sein d'un tel objet, la densité est telle qu'une bonne partie des atomes ne restent pas sous la forme qu'on leur connaît : les électrons finissent par fusionner avec les protons, ce qui donne des neutrons, qui deviennent nettement plus nombreux que le reste. C'est parce qu'ils en sont principalement constitués que ces objets sont appelés des « étoiles à neutrons » (Notons quand même que la structure interne d'un tel objet est un peu plus complexe, mais je ne rentre pas trop dans les détails).

Au sein d'un tel objet, la densité est telle qu'une bonne partie des atomes ne restent pas sous la forme qu'on leur connaît : les électrons finissent par fusionner avec les protons, ce qui donne des neutrons, qui deviennent nettement plus nombreux que le reste. C'est parce qu'ils en sont principalement constitués que ces objets sont appelés des « étoiles à neutrons » (Notons quand même que la structure interne d'un tel objet est un peu plus complexe, mais je ne rentre pas trop dans les détails).

4/18 Pour se faire une meilleure idée de ce qu'il y a là-bas, on ne s'est pas contenté de regarder cette nébuleuse en lumière visible, mais également sous d'autres longueurs d'onde telles que les infrarouges ou, surtout, les rayons X. En combinant ces différentes images, on obtient une information beaucoup plus riche sur l'objet.

Et de cette manière, on a pu voir que sa structure n'est pas si différente de celle des nébuleuses planétaires : un petit objet brillant, et plusieurs couches de gaz en train de s'en éloigner. Sauf que l'objet central a l'air encore plus bizarre qu'une naine blanche.

Oh, je pourrais vous mettre l'image directement dans le pouet, mais je préfère ici vous renvoyer vers le site de l'APoD qui donne plein de détails en plus, dont un lien pour comparer les images combinées : https://apod.nasa.gov/apod/ap250824.html

Et de cette manière, on a pu voir que sa structure n'est pas si différente de celle des nébuleuses planétaires : un petit objet brillant, et plusieurs couches de gaz en train de s'en éloigner. Sauf que l'objet central a l'air encore plus bizarre qu'une naine blanche.

Oh, je pourrais vous mettre l'image directement dans le pouet, mais je préfère ici vous renvoyer vers le site de l'APoD qui donne plein de détails en plus, dont un lien pour comparer les images combinées : https://apod.nasa.gov/apod/ap250824.html

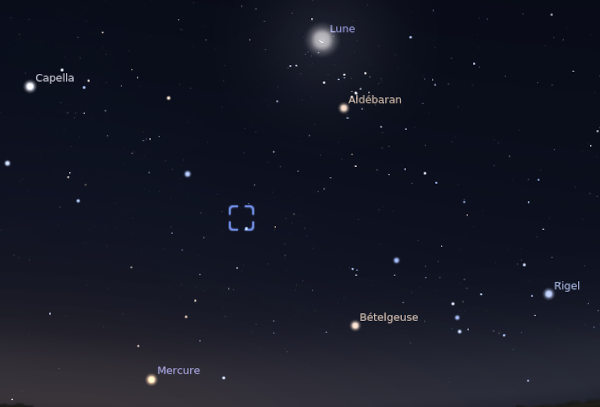

3/18 Notons d'ailleurs au passage qu'à la date où j'écris ces lignes, la constellation du Taureau est visible dans le ciel à partir de deux heures du matin, ce qui fait que les noctambules peuvent, avec une bonne paire de jumelles, y chercher l'objet en question. Il s'agit du tout premier objet du Catalogue de Messier, dont je vous avais parlé dans le thread sur les comètes, donc probablement celui avec qui Charles Messier avait confondu la comète de Halley.

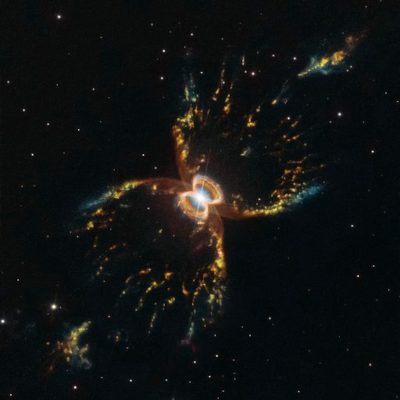

Et pour la petite histoire, il existe aussi une « nébuleuse australe du Crabe » (dont la ressemblance avec l'animal est aussi un peu douteuse, mais je vous laisse juger), qui est pour sa part dans la constellation du Centaure, une des principales constellations de l'hémisphère sud, et qui est une nébuleuse planétaire un peu plus classique comme celles de la semaine dernière. Mais je vais peut-être arrêter de digresser autant dès le départ et en arriver un peu plus vite à mon sujet.

Et pour la petite histoire, il existe aussi une « nébuleuse australe du Crabe » (dont la ressemblance avec l'animal est aussi un peu douteuse, mais je vous laisse juger), qui est pour sa part dans la constellation du Centaure, une des principales constellations de l'hémisphère sud, et qui est une nébuleuse planétaire un peu plus classique comme celles de la semaine dernière. Mais je vais peut-être arrêter de digresser autant dès le départ et en arriver un peu plus vite à mon sujet.

2/18 Et nous allons donc commencer par aller voir un objet du ciel un peu particulier, une de ces nébuleuses dont je vous parlais la dernière fois… mais un nuage de gaz qui semble à première vue plus complexe et plus tourmenté que les précédents : la nébuleuse du Crabe.

Précisons d'ailleurs au passage que cette nébuleuse se situe dans la constellation du Taureau, soit pas juste à côté de la constellation du crabe (aussi appelée le Cancer) qui est située de l'autre côté d'Orion. Comme on nomme ce genre d'objets soit en fonction de leur forme, soit en fonction de l'endroit où on les trouve, et que nous ne sommes pas dans ce second cas, je vous laisse imaginer depuis combien de temps la personne qui a donné ce nom n'avait pas vu un de ces aimables crustacés.

Précisons d'ailleurs au passage que cette nébuleuse se situe dans la constellation du Taureau, soit pas juste à côté de la constellation du crabe (aussi appelée le Cancer) qui est située de l'autre côté d'Orion. Comme on nomme ce genre d'objets soit en fonction de leur forme, soit en fonction de l'endroit où on les trouve, et que nous ne sommes pas dans ce second cas, je vous laisse imaginer depuis combien de temps la personne qui a donné ce nom n'avait pas vu un de ces aimables crustacés.

Donc, dans l'épisode précédent, nous avons parlé de nuages de gaz et de leur intervention dans la vie et la mort des étoiles… ou du moins des étoiles de faible masses (jusqu'à huit fois celle de notre Soleil). Et puisque nous sommes de nouveau #Vulgadredi, il est temps d'aller voir ce qui se passe quand les étoiles plus lourdes que ça arrivent à la fin de leur vie.

C'est donc maintenant qu'on va aborder le sujet demandé par @Nic la dernière fois, à savoir les étoiles à neutrons, et ce nouveau #VendrediVulga va nous faire dix-huit pouets. Mais avant de démarrer celui-ci, je suggère vivement de commencer par jeter un œil au précédent si vous ne l'aviez pas vu (ce qui est fort possible vu que j'avais posté plutôt tard).

Le lien est là si besoin : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AxffZGekWdb41yY0OW

C'est donc maintenant qu'on va aborder le sujet demandé par @Nic la dernière fois, à savoir les étoiles à neutrons, et ce nouveau #VendrediVulga va nous faire dix-huit pouets. Mais avant de démarrer celui-ci, je suggère vivement de commencer par jeter un œil au précédent si vous ne l'aviez pas vu (ce qui est fort possible vu que j'avais posté plutôt tard).

Le lien est là si besoin : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AxffZGekWdb41yY0OW

re: FF7 tout moddé

@ilusenn J'avoue que ça c'était assez impressionnant.

re: FF7 tout moddé

@ilusenn C'est un niveau d'optimisation jusqu'auquel je ne vais pas ^^ Mais ouais, y a pas mal de combinaisons de matérias assez bourrines, quand même.

re: FF7 tout moddé

@ilusenn Le fait qu'on ne puisse lancer l'invocation qu'une fois par niveau de matéria par combat limite quand même beaucoup leur usage, je pense. De mémoire je ne m'en servais pas énormément même en les ayant équipées.

('Me semble que lancer une fois Hadès était quand même sacrément utile contre l'Arme de Rubis.)

('Me semble que lancer une fois Hadès était quand même sacrément utile contre l'Arme de Rubis.)

re: FF7 tout moddé

@ilusenn Les joies de se garder la fin de la quête perso de Youffie pour la toute fin parce que c'est le seul moyen qu'on te lance Trine dessus une fois que t'as récupéré la 4e ^^

(Et du coup t'as la matéria Leviathan qui a beaucoup moins d'AP qu'elle ne pourrait, mais bon, ça les vaut :D)

(Et du coup t'as la matéria Leviathan qui a beaucoup moins d'AP qu'elle ne pourrait, mais bon, ça les vaut :D)

Je rebondis sur la question de @temptoetiam pour vous parler un peu d'histoire romaine : la dictature à Rome, c'était quoi ?

=> on commence bien sûr par un disclaimer : je ne suis pas historienne et mon avis ne découle que de ma lecture de Tite-Live. De vrai.e.s historiens et historiennes de Rome existent, allez lire leurs livres.

Donc.

La République romaine s'est construite sur le refus de la royauté, aussi ses dirigeants fonctionnent-ils toujours en collège.

1/n

@LoboTom @francoismandil @Looping Ce qui donne d'ailleurs une très chouette goguette :

https://indymotion.fr/videos/watch/372d0f9a-9965-47a9-8a0b-a6f2db5b6329

https://indymotion.fr/videos/watch/372d0f9a-9965-47a9-8a0b-a6f2db5b6329

re: FF7 tout moddé

@ilusenn C'est vrai que politiquement, le sept a des aspects vraiment très cool. Qui ont pris de la valeur avec le temps, d'ailleurs, d'où le fait que je pense que je l'apprécierais beaucoup plus en le refaisant aujourd'hui (on va peut-être tenter et je te redirai ça :-°)

J'ai une histoire compliquée avec le neuf parce que j'avais d'abord trouvé une version en anglais, et, bon, quand j'étais au collège, c'était encore chaud, quoi. Je l'ai refait en français ensuite et au moins je pigeais un peu plus, mais les enjeux me sont pas mal passés au dessus de la tête. Puis je l'ai refait une fois adulte et c'est là que j'ai eu le gros coup de cœur pour (même s'il y a des tas de trucs qui ne vont pas dedans, je pourrais râler pendant des plombes sur pas mal d'aspect ^^")

Le cinq est quelque part assez différent, ça fait moins « révolution » et plus « formule classique poussée à sa perfection », je trouve. Avec ce petit côté intemporel/uchronique d'un monde à grosse ambiance med-fan mais dans lequel tu trouves de la technologie avancée, que perso je préfère au côté beaucoup plus monde moderne des sept et huit (c'est aussi un des points que j'aime beaucoup dans le neuf).

J'ai une histoire compliquée avec le neuf parce que j'avais d'abord trouvé une version en anglais, et, bon, quand j'étais au collège, c'était encore chaud, quoi. Je l'ai refait en français ensuite et au moins je pigeais un peu plus, mais les enjeux me sont pas mal passés au dessus de la tête. Puis je l'ai refait une fois adulte et c'est là que j'ai eu le gros coup de cœur pour (même s'il y a des tas de trucs qui ne vont pas dedans, je pourrais râler pendant des plombes sur pas mal d'aspect ^^")

Le cinq est quelque part assez différent, ça fait moins « révolution » et plus « formule classique poussée à sa perfection », je trouve. Avec ce petit côté intemporel/uchronique d'un monde à grosse ambiance med-fan mais dans lequel tu trouves de la technologie avancée, que perso je préfère au côté beaucoup plus monde moderne des sept et huit (c'est aussi un des points que j'aime beaucoup dans le neuf).

re: FF7 tout moddé

@ilusenn Le sept a pas mal d'aspects très cools, mais je dirais que ce qui me déplaît, c'est surtout que je trouve qu'on en fait beaucoup trop autour de lui, je ne vois pas pourquoi il a droit à des tonnes d'extensions dans tous les sens alors que les huit et neuf non, par exemple.

(Le huit a le pouvoir de la nostalgie parce que j'ai commencé par là, mais perso, je pense que mes préférés, de loin, sont le neuf et le cinq.)

(Le huit a le pouvoir de la nostalgie parce que j'ai commencé par là, mais perso, je pense que mes préférés, de loin, sont le neuf et le cinq.)