@rusty Merci à toi !

Je n'ai pas de thread ici, mais il y a une liste que je mets à jour régulièrement sur la Couronne de Cuivre : https://www.baldursgateworld.fr/viewtopic.php?t=34996

Je n'ai pas de thread ici, mais il y a une liste que je mets à jour régulièrement sur la Couronne de Cuivre : https://www.baldursgateworld.fr/viewtopic.php?t=34996

16/16 Et pour terminer ce thread-ci et en attendant un éventuel thread dédié aux bestioles marines (encore une fois, dites si ça vous branche ou pas !), mentionnons évidemment l'animal connu le plus lourd de tous les temps, qui se trouve être un animal actuel, et un mammifère : la baleine bleue, qui mesure une trentaine de mètres et pèse quand même 170 tonnes, soit plus de deux argentinosaures.

La place a été remise en cause il y a trois ans par la découverte de perucetus, une autre baleine datant pour sa part de l'Éocène, mais une étude encore plus récente a revu sa masse à la baisse et donc confirmé la place de notre baleine actuelle. Mais ça nous rappelle au moins que nos connaissances à ce sujet continuent de bouger. On verra la semaine prochaine que la paléontologie a une sacré histoire.

La place a été remise en cause il y a trois ans par la découverte de perucetus, une autre baleine datant pour sa part de l'Éocène, mais une étude encore plus récente a revu sa masse à la baisse et donc confirmé la place de notre baleine actuelle. Mais ça nous rappelle au moins que nos connaissances à ce sujet continuent de bouger. On verra la semaine prochaine que la paléontologie a une sacré histoire.

15/16 J'ai commencé le thread en parlant de Godzilla, mais qu'en est-il de King Kong ? Le plus grand représentant de la lignée des primates est un proche cousin des orang-outans actuels, qui a vécu au cours du Pléistocène, le gigantopithèque. Connu lui aussi principalement par des restes de dents (quelques mandibules complètes, pour le coup), donc pas si bien que ça, il devait mesurer jusqu'à trois mètres de haut.

Il y a donc eu un certain nombre d'animaux de taille plus ou moins grande au cours de la vie de notre planète. Et encore, je n'en ai mentionné ici qu'un petit nombre, mais vous en trouverez quelques uns de plus dans dans un article que j'avais rédigé il y a quelques années (certains animaux sont mentionnés des deux côtés, mais il y a quand même pas mal de différences).

Donc, si vous voulez aller jeter un œil, l'article est par là : https://fadrienn.irlnc.org/articles/sciences/animaux_massifs/

Il y a donc eu un certain nombre d'animaux de taille plus ou moins grande au cours de la vie de notre planète. Et encore, je n'en ai mentionné ici qu'un petit nombre, mais vous en trouverez quelques uns de plus dans dans un article que j'avais rédigé il y a quelques années (certains animaux sont mentionnés des deux côtés, mais il y a quand même pas mal de différences).

Donc, si vous voulez aller jeter un œil, l'article est par là : https://fadrienn.irlnc.org/articles/sciences/animaux_massifs/

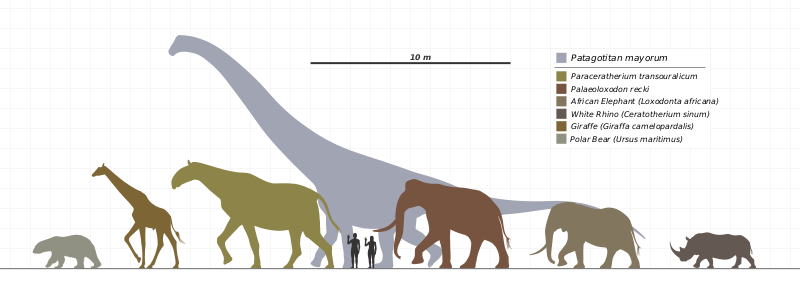

14/16 Mais revenons sur la terre ferme. Nous n'avons plus de sauropodes, mais quelques mammifères ont eu une taille assez notable également, notamment parmi les différentes variétés de proboscidiens du Miocène. À cette époque, le déinothérium, qu'on a mentionné la semaine dernière, était le plus grand ; il sera surpassé au cours du Pléistocène par une espèce particulière de mammouths, le mammuthus sungari.

Mais le plus gros mammifère terrestre n'était pas un proboscidien et a vécu un peu plus tôt, au cours de l'Oligocène : il s'agit du paraceratherium, un cousin sans corne de nos rhinocéros, qui devait faire autour de cinq mètres de haut, plus de sept de long, pour un poids allant jusqu'à une vingtaine de tonnes.

Mais le plus gros mammifère terrestre n'était pas un proboscidien et a vécu un peu plus tôt, au cours de l'Oligocène : il s'agit du paraceratherium, un cousin sans corne de nos rhinocéros, qui devait faire autour de cinq mètres de haut, plus de sept de long, pour un poids allant jusqu'à une vingtaine de tonnes.

13/16 C'est également au Miocène qu'apparaît une bestiole marine que je vous avais un peu teasée la semaine dernière : le mégalodon. Ce célèbre requin géant n'était pourtant ni le plus grand prédateur des mers (on estime aujourd'hui sa taille à 16 à 18m, soit un peu plus petit que le basilosaure) ni le plus grand membre de sa famille (le requin-baleine actuel fait sensiblement la même taille, mais n'est pas un prédateur).

Mais il a tout de même de quoi impressionner. Notamment parce que ce qui se fossilise le mieux, surtout chez les requins (qui n'ont pas un squelette osseux comme nous, mais seulement du cartilage), ce sont les dents. Or, la comparaison entre les dents du mégalodon et celles du grand requin blanc actuel, auquel il doit plutôt pas mal ressembler par ailleurs, est assez… impressionnante.

Mais il a tout de même de quoi impressionner. Notamment parce que ce qui se fossilise le mieux, surtout chez les requins (qui n'ont pas un squelette osseux comme nous, mais seulement du cartilage), ce sont les dents. Or, la comparaison entre les dents du mégalodon et celles du grand requin blanc actuel, auquel il doit plutôt pas mal ressembler par ailleurs, est assez… impressionnante.

12/16 Mais donc, le Mésozoïque s'achève sur une nouvelle extinction de masse, et débute le Cénozoïque. Les dinosaures non-aviens disparaissent, les ptérosaures également… Mais pas les crocodiles, ni (à part justement les mosasaures) les cousins des archosaures, les squamates. Au sein de cet ordre, la lignée des serpents est apparue au cours du Jurassique, et elle va atteindre à son tour le gigantisme au cours du Paléocène, avec le titanoboa, mesurant jusqu'à quatorze mètres et pesant autour d'une tonne.

Pour ce qui est des autres crocodiles géants que j'avais évoqué ci-dessus, il faudra attendre jusqu'au Miocène, où l'on verra apparaître le rhamphosuchus et le purussaurus, tous deux mesurant sans doute autour de douze mètres (même si le premier avait initialement été surestimé comme à moitié plus grand). Le plus grand des crocodiles actuels, le crocodile marin, ne fait que la moitié.

Et pour encore éviter de mettre des gens mal à l'aise, plutôt qu'une image de titanoboa, voici à la place le lien vers le thread de la semaine dernière sur le Cénozoïque : https://fadrienn.irlnc.org/notice/B3WQ6SZ10M6m5tSm9Y

Pour ce qui est des autres crocodiles géants que j'avais évoqué ci-dessus, il faudra attendre jusqu'au Miocène, où l'on verra apparaître le rhamphosuchus et le purussaurus, tous deux mesurant sans doute autour de douze mètres (même si le premier avait initialement été surestimé comme à moitié plus grand). Le plus grand des crocodiles actuels, le crocodile marin, ne fait que la moitié.

Et pour encore éviter de mettre des gens mal à l'aise, plutôt qu'une image de titanoboa, voici à la place le lien vers le thread de la semaine dernière sur le Cénozoïque : https://fadrienn.irlnc.org/notice/B3WQ6SZ10M6m5tSm9Y

11/16 En attendant, allons quand même faire un tour dans l'eau pour mentionner les désormais célèbres mosasaures. Les plus grands représentants de cette branche de squamates aquatiques faisaient partie du genre tylosaurus, et pouvaient mesurer jusqu'à 14 mètres de long. À titre de comparaison, un grand requin blanc actuel mesure jusqu'à six mètres de longs : ils n'étaient donc « que » deux fois plus longs.

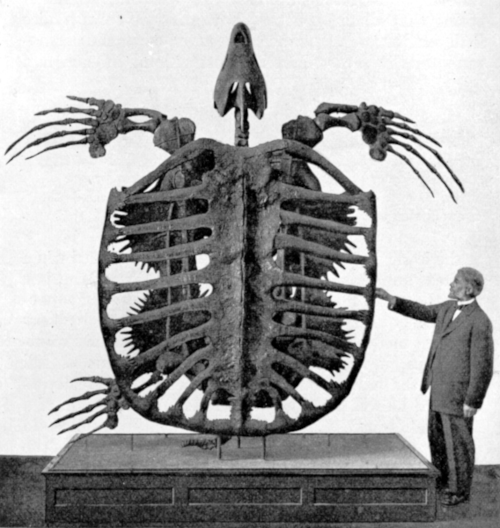

C'était déjà bien largement assez pour chasser la plus grande tortue de tous les temps, l'archelon, qui pour sa part mesurait jusqu'à quatre mètres et demi. Ce qui est quand même plus de deux fois plus gros que la tortue luth, la plus grande des tortues actuelles, même si ça pouvait peut-être sembler petit par rapport à d'autres bestioles marines de la même période.

C'était déjà bien largement assez pour chasser la plus grande tortue de tous les temps, l'archelon, qui pour sa part mesurait jusqu'à quatre mètres et demi. Ce qui est quand même plus de deux fois plus gros que la tortue luth, la plus grande des tortues actuelles, même si ça pouvait peut-être sembler petit par rapport à d'autres bestioles marines de la même période.

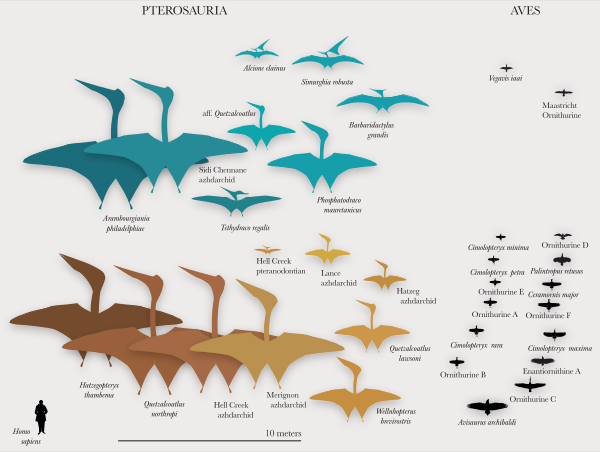

10/16 Mais j'ai parlé des archosaures et pas seulement des dinosaures, car le Crétacé supérieur a également connu les plus grand animaux à avoir jamais volé, même si eux n'avaient pas de plumes : quetzalcoatlus, arambourgiania et hatzegopteryx, trois genres de ptérosaures dont il n'est pas évident d'estimer la taille (d'où le fait qu'on ne sache pas lequel des trois était le plus grand), mais qui pouvaient probablement atteindre dix à douze mètres d'envergure.

La troisième branche des archosaures, celle de nos crocodiles actuels et de leurs cousins, n'était d'ailleurs pas en reste niveau gigantisme : au cours du Crétacé ont vécu le sarcosuchus et le déinosuchus, deux belles bêtes d'environ douze mètres de long pour un poids estimé de plus de quatre tonnes. Mais le titre de plus grand crocodile est disputé, on va y revenir dans un instant.

La troisième branche des archosaures, celle de nos crocodiles actuels et de leurs cousins, n'était d'ailleurs pas en reste niveau gigantisme : au cours du Crétacé ont vécu le sarcosuchus et le déinosuchus, deux belles bêtes d'environ douze mètres de long pour un poids estimé de plus de quatre tonnes. Mais le titre de plus grand crocodile est disputé, on va y revenir dans un instant.

9/16 Et pourtant, ces géants avaient tout de même des prédateurs, quoique plus petits qu'eux : les giganotosaures, qui vivaient eux aussi en Amérique du Sud au Crétacé supérieur qui, avec les carcharodontosaures, leurs cousins africains, sont les plus grands prédateurs terrestre que notre planète ait porté… même si la différence de taille entre eux et les célèbres tyrannosaures reste assez limitée (13 à 14 mètres de long, pour autour de 8 tonnes dans les deux cas).

Il ne faut cependant pas croire que tous les animaux de l'époque étaient aussi énormes : on a déjà vu par exemple que la lignée des dromaeosaures avait au contraire plutôt tendance à rapetisser (l'utahraptor est nettement plus ancien que le vélociraptor). Même dans la famille des tyrannosaures, il y a eu de plus petits animaux, comme le Yutyrannus qui est quand même, avec ses 9 mètres, le plus grand animal à plumes connu à ce jour.

Il ne faut cependant pas croire que tous les animaux de l'époque étaient aussi énormes : on a déjà vu par exemple que la lignée des dromaeosaures avait au contraire plutôt tendance à rapetisser (l'utahraptor est nettement plus ancien que le vélociraptor). Même dans la famille des tyrannosaures, il y a eu de plus petits animaux, comme le Yutyrannus qui est quand même, avec ses 9 mètres, le plus grand animal à plumes connu à ce jour.

8/16 Ainsi, dans le thread sur le Mésozoïque, j'avais mentionné le diplodocus et le brachiosaure, les deux plus célèbres représentants de la famille des sauropodes, qui compte globalement beaucoup de bons exemples de gigantismes. Ces deux sortes de dinosaures vivaient au Jurassique, et je n'avais pas mentionné jusque là de sauropodes du Crétacé. Pourtant, il y en avait, et même pas des moindres. Notamment l'argentinosaure et le patagotitan, dont les noms indiquent assez clairement leurs origines géographiques.

Ces deux cousins sont simplement des plus gros animaux terrestre que notre Terre ait jamais porté (en tout cas pour ceux dont on a de réelles preuves d'existence, on en reparlera la semaine prochaine). Le patagotitan, vivant au Crétacé inférieur, mesurait 37 mètres et pesait 69 tonnes. L'argentinosaure, du Crétacé supérieur, donc un peu plus tardif, est légèrement plus petit (35 mètres quand même), mais notablement plus lourd, avec ses 80 tonnes.

Ces deux cousins sont simplement des plus gros animaux terrestre que notre Terre ait jamais porté (en tout cas pour ceux dont on a de réelles preuves d'existence, on en reparlera la semaine prochaine). Le patagotitan, vivant au Crétacé inférieur, mesurait 37 mètres et pesait 69 tonnes. L'argentinosaure, du Crétacé supérieur, donc un peu plus tardif, est légèrement plus petit (35 mètres quand même), mais notablement plus lourd, avec ses 80 tonnes.

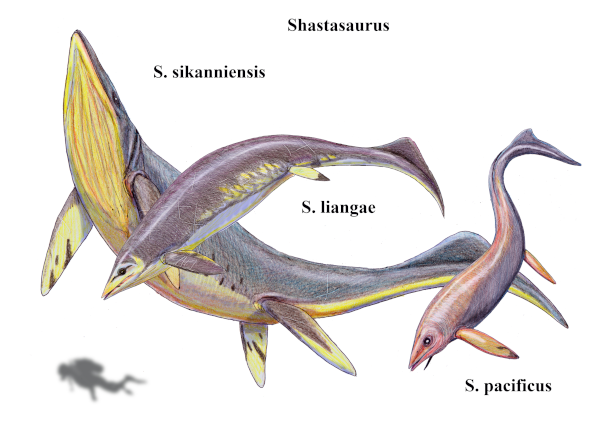

7/16 On aura d'ailleurs quelques animaux de grande taille dès le Trias, et notamment le plus grand « reptile » marin de tous les temps, shonisaurus sikkanniensis, un ichtyosaure de 21 mètres de longs. D'une façon générale, j'ai un peu trop zappé la vie marine au cours de ces derniers threads, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on s'y attarde un peu plus.

Mais donc, c'est à partir du Jurassique que les archosaures ont commencé à atteindre communément des tailles assez gigantesques. Puis le Crétacé démarre avec des animaux en moyenne plus petits, ce qui est sans doute lié à un refroidissement climatique temporaire lors de la transition entre les deux périodes… avant de voir le gigantisme faire son retour en force.

Mais donc, c'est à partir du Jurassique que les archosaures ont commencé à atteindre communément des tailles assez gigantesques. Puis le Crétacé démarre avec des animaux en moyenne plus petits, ce qui est sans doute lié à un refroidissement climatique temporaire lors de la transition entre les deux périodes… avant de voir le gigantisme faire son retour en force.

6/16 Ce qui nous permet donc de voir que tout un tas de choses peuvent influer sur le gigantisme : la température, la quantité de nourriture a disposition, et bien sûr la présence ou non de prédateurs. Et, ayant besoin de davantage de ressources, et faisant souvent moins de petits à la fois, les plus gros animaux sont davantage que les autres sensibles aux changements environnementaux.

C'est d'ailleurs quelque chose qu'on repère plutôt bien en regardant les fossiles du Mésozoïque, ce qui nous changera un peu des arthropodes (même s'il y a eu quelques gros synapsides et amphibiens entre deux). Comme on l'a déjà vu, cette ère démarre avec la période du Trias, après la plus importante des cinq grandes extinctions de masse : les animaux de ses premiers millions d'années sont donc de relativement petite taille.

Bon, vous savez déjà que ça va changer ensuite, d'autant qu'on a déjà parlé des dinosaures les plus célèbres : https://fadrienn.irlnc.org/notice/B33Id3NJF8nqJMBHAe

C'est d'ailleurs quelque chose qu'on repère plutôt bien en regardant les fossiles du Mésozoïque, ce qui nous changera un peu des arthropodes (même s'il y a eu quelques gros synapsides et amphibiens entre deux). Comme on l'a déjà vu, cette ère démarre avec la période du Trias, après la plus importante des cinq grandes extinctions de masse : les animaux de ses premiers millions d'années sont donc de relativement petite taille.

Bon, vous savez déjà que ça va changer ensuite, d'autant qu'on a déjà parlé des dinosaures les plus célèbres : https://fadrienn.irlnc.org/notice/B33Id3NJF8nqJMBHAe

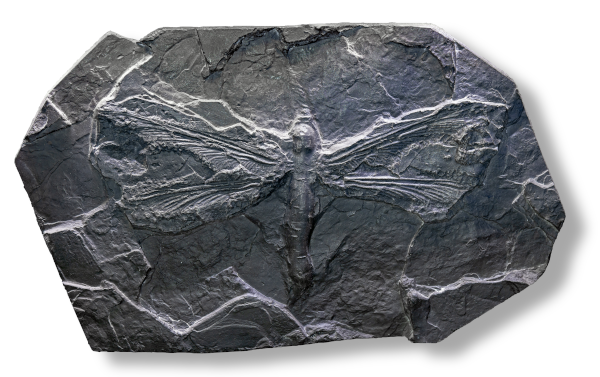

5/16 Mais revenons un instant aux arthropodes et sautons quelques périodes pour arriver directement au Carbonifère. La vie animale a commencé à conquérir la terre ferme, et certaines espèces ont même déjà pris leur envol. Et c'est là que nous trouvons le plus gros insecte de tous les temps : la meganeura, une cousine de nos libellules mesurant soixante-dix centimètres d'envergure !

Si vous vous dites que vous n'apprécieriez pas de croiser ça, pas d'inquiétude : de telles bestioles ne pourraient juste pas exister de nos jours. Et pour cause : le système respiratoire des insectes est très différent du nôtre. La quantité d'oxygène disponible dans l'air impose des limites aux tailles qu'ils peuvent atteindre… et comme on l'a vu, certaines époques du Carbonifère ont eu un taux beaucoup plus élevé, autorisant des tailles plus importantes.

Si vous vous dites que vous n'apprécieriez pas de croiser ça, pas d'inquiétude : de telles bestioles ne pourraient juste pas exister de nos jours. Et pour cause : le système respiratoire des insectes est très différent du nôtre. La quantité d'oxygène disponible dans l'air impose des limites aux tailles qu'ils peuvent atteindre… et comme on l'a vu, certaines époques du Carbonifère ont eu un taux beaucoup plus élevé, autorisant des tailles plus importantes.

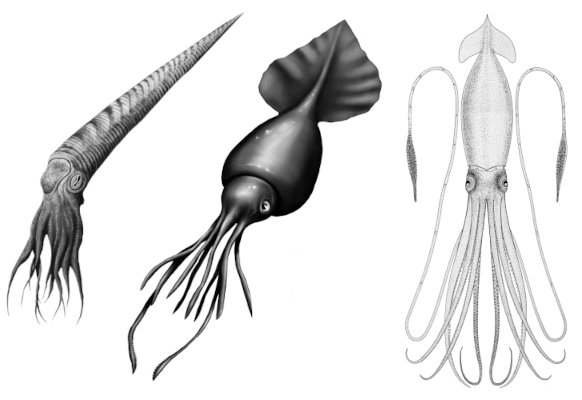

4/16 Mais dès la période suivante, l'Ordovicien, des bestioles nettement plus grandes sont apparues. Pas des arthropodes, cette fois (qui n'ont jamais dépassé les trois mètres à ma connaissance… ce qui est déjà pas mal), mais plutôt des céphalopodes : certains orthoceras, des cousins ancestraux de nos poulpes, mesuraient déjà autour de onze mètres de long !

Ce n'est cependant pas particulièrement « géant » par rapport à certains de leurs descendants, puisque les calmars colossaux actuels peuvent en atteindre quatorze. Avec une différence morphologique intéressante : l'importance des tentacules dans cette longueur a semble-t-il pas mal augmenté avec le temps (elle reste assez variable aujourd'hui, notamment entre le calmar colossal et le calmar géant, légèrement plus petit).

Ce n'est cependant pas particulièrement « géant » par rapport à certains de leurs descendants, puisque les calmars colossaux actuels peuvent en atteindre quatorze. Avec une différence morphologique intéressante : l'importance des tentacules dans cette longueur a semble-t-il pas mal augmenté avec le temps (elle reste assez variable aujourd'hui, notamment entre le calmar colossal et le calmar géant, légèrement plus petit).

3/16 Mais donc, revenons dans le temps. Au Cambrien, où comme on l'avait vu dans un thread précédent, la diversité des animaux a commencé à pas mal exploser, on était encore assez loin du gigantisme : la plupart des animaux ne mesuraient que jusqu'à quelques dizaines de centimètres. La plupart, mais néanmoins pas tous.

Certaines bestioles de l'époque mesuraient un, voire même deux mètres, et devaient donc passer pour des géants au milieu des autres. Et, puisque cette période n'avait pas grand chose à voir avec la nôtre, ces « géants » étaient… des arthropodes, comme l'anomalocaris.

Comme je l'avais mentionné dans ce thread (où vous trouverez un fossile d'anomalocaris, justement), des arthropodes de ce genre de taille ont perduré un bon moment : https://fadrienn.irlnc.org/notice/B2otKs7D9LlV6uRh0i

Certaines bestioles de l'époque mesuraient un, voire même deux mètres, et devaient donc passer pour des géants au milieu des autres. Et, puisque cette période n'avait pas grand chose à voir avec la nôtre, ces « géants » étaient… des arthropodes, comme l'anomalocaris.

Comme je l'avais mentionné dans ce thread (où vous trouverez un fossile d'anomalocaris, justement), des arthropodes de ce genre de taille ont perduré un bon moment : https://fadrienn.irlnc.org/notice/B2otKs7D9LlV6uRh0i

2/16 Par exemple, et pour parler d'animaux actuels : la plus grosse araignée à ma connaissance est theraphosa blondi, surnommée la mygale Goliath, qui mesure pas loin d'une trentaine de centimètres d'envergure. Ce qui peut être impressionnant, mais reste plutôt petit par rapport à, disons, nous. Ceci dit, nous ne sommes pas des araignées, et la comparaison sera peut-être plus pertinente si l'on regarde plutôt les dictynidae.

Les plus grandes araignées de cette famille-ci ne dépassent en effet pas les cinq millimètres : la différence de taille entre elles et les précédentes est donc plus importante, relativement parlant, qu'entre un tyrannosaure et un microraptor. Bon, par contre, les araignées peuvent mettre des gens mal à l'aise, et je n'ai pas envie de démarrer ce thread avec un CW, donc pas d'illustration.

À la place, je vais préciser que je ne parlerai ici que d'animaux. Pour ce qui est du gigantisme chez les végétaux, ben… voyez ça, déjà : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pando_(arbre)

Les plus grandes araignées de cette famille-ci ne dépassent en effet pas les cinq millimètres : la différence de taille entre elles et les précédentes est donc plus importante, relativement parlant, qu'entre un tyrannosaure et un microraptor. Bon, par contre, les araignées peuvent mettre des gens mal à l'aise, et je n'ai pas envie de démarrer ce thread avec un CW, donc pas d'illustration.

À la place, je vais préciser que je ne parlerai ici que d'animaux. Pour ce qui est du gigantisme chez les végétaux, ben… voyez ça, déjà : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pando_(arbre)

Okay, c'est reparti pour un nouveau #Vulgadredi ! Et pour les seize pouets de ce nouveau #VendrediVulga, après avoir traversé le temps du précambrien jusqu'à l'Holocène en croisant pas mal de fossiles sur notre route, on va rebrousser un peu chemin pour se demander quels étaient les plus gros animaux qu'on a pu rencontrer au passage, chacun dans sa catégorie.

Bon, spoiler, ne vous attendez pas à Godzilla non plus, même s'il va y avoir quelques vraiment très grosses bêtes. Déjà, les films ont tendance à pas mal exagérer, et puis il faut prendre en compte le fait que le gigantisme, c'est une notion relative, mine de rien : chaque lignée du vivant va rencontrer ses propres limites, et ça vaut aussi le coup de discuter un peu de ce qu'on appelle « géant », au juste.

Bon, spoiler, ne vous attendez pas à Godzilla non plus, même s'il va y avoir quelques vraiment très grosses bêtes. Déjà, les films ont tendance à pas mal exagérer, et puis il faut prendre en compte le fait que le gigantisme, c'est une notion relative, mine de rien : chaque lignée du vivant va rencontrer ses propres limites, et ça vaut aussi le coup de discuter un peu de ce qu'on appelle « géant », au juste.

@mmontarges Merci pour ce pouet. Et j'en profite pour ajouter que, vu qu'on a Jupiter bien visible en ce moment, si vous sortez observer avec une bonne paire de jumelles, essayez de repérer la position des quatre lunes galiléennes autour de la planète.

Elles sont invisibles à l'œil nu, et juste des petits points lumineux avec un instrument optique quand on a une bonne visibilité… Mais on peut voir, en sortant observer plusieurs soirs d'affilée, qu'elles se déplacent autour de la planète, ce qui est quand même assez chouette.

Elles sont invisibles à l'œil nu, et juste des petits points lumineux avec un instrument optique quand on a une bonne visibilité… Mais on peut voir, en sortant observer plusieurs soirs d'affilée, qu'elles se déplacent autour de la planète, ce qui est quand même assez chouette.

@kipuka Tu sais, chez @Illyse (qui est un fournisseur d'accès à Internet associatif), on reçoit régulièrement des spams pour nous proposer de venir nous installer la fibre, donc bon, dans cette veine, je ne suis pas sûr que les démarcheurs regardent vraiment qui ils appellent…

Mais bravo pour tout le taff accompli à toi tout seul !

Mais bravo pour tout le taff accompli à toi tout seul !