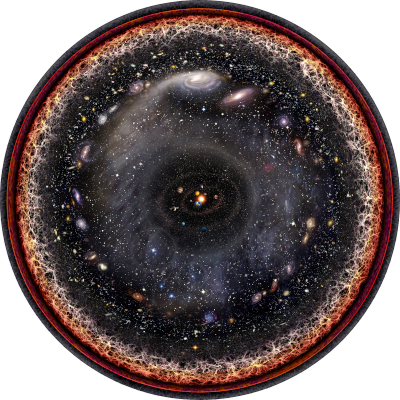

13/16 Et donc pour le coup, nous sommes au centre de notre univers observable. Ce n'est pas que nous soyons exceptionnels : n'importe quel point de l'univers est au centre de son propre univers observable, mesurant la même taille que le nôtre, puisque c'est simplement une limite mécanique due à la vitesse de la lumière et à l'âge de notre univers.

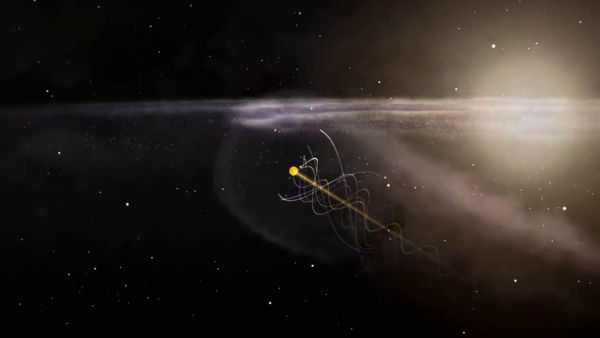

D'ailleurs, on peut même noter que, puisque notre planète bouge, notre univers observable se déplace lui aussi : la distance qui sépare deux points opposés de notre orbite autour du Soleil, par exemple, est de trois cent millions de kilomètres, donc seize minutes-lumière. Mais qu'est-ce qu'un gros quart d'heure comparé à 13,8 milliards d'années ? Ce déplacement, à cette échelle, n'a qu'un effet infime.

D'ailleurs, on peut même noter que, puisque notre planète bouge, notre univers observable se déplace lui aussi : la distance qui sépare deux points opposés de notre orbite autour du Soleil, par exemple, est de trois cent millions de kilomètres, donc seize minutes-lumière. Mais qu'est-ce qu'un gros quart d'heure comparé à 13,8 milliards d'années ? Ce déplacement, à cette échelle, n'a qu'un effet infime.

12/16 Or, nous ne savons pas avec précision quelle est la taille de notre univers, ni même s'il est fini ou infini, mais nous savons au moins qu'il est suffisamment grand pour que 13,8 milliards d'années ne suffisent pas à la lumière pour nous atteindre depuis ses points les plus éloignés.

Il y a donc des zones entières de notre univers que nous sommes simplement incapables de voir, quelle que soit la puissance de nos instruments, tout simplement parce qu'aucune lumière partie de là-bas n'a encore pu arriver jusqu'à nous. D'où cette notion d'« univers observable », la portion de l'univers sur laquelle nous pouvons espérer obtenir des informations.

Il y a donc des zones entières de notre univers que nous sommes simplement incapables de voir, quelle que soit la puissance de nos instruments, tout simplement parce qu'aucune lumière partie de là-bas n'a encore pu arriver jusqu'à nous. D'où cette notion d'« univers observable », la portion de l'univers sur laquelle nous pouvons espérer obtenir des informations.

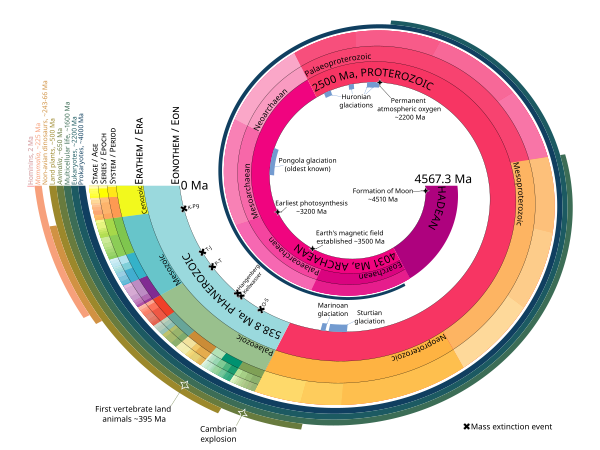

11/16 Mais il existe, à ce jeu, une limite qui restera toujours indépassable, car elle n'est pas fixée par la puissance de nos instruments optiques, mais par les conditions mêmes de l'univers dans lequel nous vivons. Celui-ci, en effet, n'existe pas de toute éternité : il est âgé d'environ 13,8 milliards d'années.

C'est plutôt vieux, à notre échelle (l'espèce humaine est apparue il y a trois cent mille ans, le clade des primates il y a un peu plus de soixante millions d'années, la vie sur Terre il y a probablement un peu plus de quatre milliards d'années, et la Terre elle-même il y a environ quatre milliards d'années et demi), mais ça reste une durée finie, limitant notre champ d'observation.

C'est plutôt vieux, à notre échelle (l'espèce humaine est apparue il y a trois cent mille ans, le clade des primates il y a un peu plus de soixante millions d'années, la vie sur Terre il y a probablement un peu plus de quatre milliards d'années, et la Terre elle-même il y a environ quatre milliards d'années et demi), mais ça reste une durée finie, limitant notre champ d'observation.

10/16 Et nous avons d'ailleurs maintenant des instruments optiques suffisamment efficaces et précis pour détecter des galaxies particulièrement éloignées de nous, ce qui nous permet de remonter très loin dans le passé, et donc apprendre pas mal de choses sur la façon dont notre univers a évolué avec le temps.

Les télescopes spatiaux comme Hubble ou James Webb, par exemple, nous ont gratifiés de plusieurs « champs profonds », des photographies d'un angle réduit du ciel avec un très long temps de pause permettant de capter le plus de lumière possible venant d'objets très lointains et donc de visualiser tout un tas de galaxies très éloignées.

Les télescopes spatiaux comme Hubble ou James Webb, par exemple, nous ont gratifiés de plusieurs « champs profonds », des photographies d'un angle réduit du ciel avec un très long temps de pause permettant de capter le plus de lumière possible venant d'objets très lointains et donc de visualiser tout un tas de galaxies très éloignées.

9/16 Et donc cette plutôt chouette galaxie (qui demande hélas de bonnes conditions pour être visible, un peu de pollution lumineuse la fait rapidement disparaître) est située à deux millions d'années-lumière de nous. Ce qui signifie qu'elle ne ressemble déjà probablement plus à ce que nous en voyons aujourd'hui : deux millions d'années, c'est déjà amplement suffisant pour que, le temps que sa lumière arrive jusqu'à nous, cette galaxie ait quelque peu changé de tête.

L'espace étant si vaste que même la lumière a besoin d'énormément de temps pour faire le trajet fait que regarder loin, c'est regarder dans le passé : les autres galaxies étant encore plus éloignées de nous, la lumière que nous captons dans nos instruments aujourd'hui provient d'époques lointaines et peuvent donc nous renseigner sur ce à quoi ressemblait autrefois notre univers.

L'espace étant si vaste que même la lumière a besoin d'énormément de temps pour faire le trajet fait que regarder loin, c'est regarder dans le passé : les autres galaxies étant encore plus éloignées de nous, la lumière que nous captons dans nos instruments aujourd'hui provient d'époques lointaines et peuvent donc nous renseigner sur ce à quoi ressemblait autrefois notre univers.

8/16 Déjà la moitié de ce thread, et nous en sommes seulement à évoquer la taille immense de notre galaxie (dont vous trouverez quelques images en suivant le lien ci-dessus) : cent mille années-lumière de diamètre. C'est qu'il faut de la place pour contenir plus de deux cent milliards d'étoiles. Mais ce n'est donc pas grand chose à l'échelle du reste de l'univers.

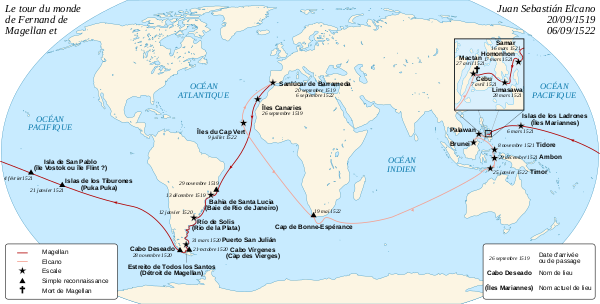

Tenez, prenons l'une de nos plus proches voisines parmi les galaxies : celle dite d'Andromède. Ce n'est pas exactement notre plus proche voisine, car les deux « nuages de Magellan », situés dans l'hémisphère sud et nommés en hommage au navigateur sus-mentionné, qui sont deux galaxies beaucoup plus petites et satellites de la nôtre, sont plus proches. Mais c'est la galaxie de taille comparable à la nôtre la plus proche… et aussi l'objet le plus lointain qu'on puisse voir à l'œil nu.

Avant les vulgadredis, j'avais déjà fait un bout de thread du même style qui expliquait où la chercher, en racontant une jolie légende en prime, donc allez lire ça si vous voulez : https://fadrienn.irlnc.org/notice/Aq0bVnKPpRItNHyDiK

Tenez, prenons l'une de nos plus proches voisines parmi les galaxies : celle dite d'Andromède. Ce n'est pas exactement notre plus proche voisine, car les deux « nuages de Magellan », situés dans l'hémisphère sud et nommés en hommage au navigateur sus-mentionné, qui sont deux galaxies beaucoup plus petites et satellites de la nôtre, sont plus proches. Mais c'est la galaxie de taille comparable à la nôtre la plus proche… et aussi l'objet le plus lointain qu'on puisse voir à l'œil nu.

Avant les vulgadredis, j'avais déjà fait un bout de thread du même style qui expliquait où la chercher, en racontant une jolie légende en prime, donc allez lire ça si vous voulez : https://fadrienn.irlnc.org/notice/Aq0bVnKPpRItNHyDiK

7/16 Et pourtant, les étoiles sont si lointaines que la lumière a déjà besoin de plusieurs années pour atteindre les plus proches d'entre elles. Ainsi, Proxima du Centaure, qui est présentement (ça change avec le temps, mais ça prend plusieurs dizaines de milliers d'années, on ne voit pas ça à échelle humaine) la plus proche voisine de notre Soleil, est située à un peu plus de quatre années-lumière de nous.

Véga, l'étoile principale de la constellation de la Lyre, encore visible dans notre ciel en début de nuit, est à vingt-cinq années-lumière… et Deneb, un peu plus loin dans celle du Cygne, à plus de mille six cent. Je l'avais d'ailleurs déjà évoqué dans mon thread sur l'« équation » de Drake et la recherche d'« intelligence » extraterrestre du projet SETI.

Thread qui est là, si jamais : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AxQp1Fw6mSoy7eglf6

Véga, l'étoile principale de la constellation de la Lyre, encore visible dans notre ciel en début de nuit, est à vingt-cinq années-lumière… et Deneb, un peu plus loin dans celle du Cygne, à plus de mille six cent. Je l'avais d'ailleurs déjà évoqué dans mon thread sur l'« équation » de Drake et la recherche d'« intelligence » extraterrestre du projet SETI.

Thread qui est là, si jamais : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AxQp1Fw6mSoy7eglf6

6/16 Arrondissons ça à environ trois cent mille kilomètres par secondes. Cela signifie qu'en une heure, soit 3600 secondes, elle parcourt plus d'un milliard de kilomètres. En une journée de 24 heures, c'est donc près de vingt-six milliards kilomètres. Et en une année d'environ 365 jours, c'est presque neuf mille milliards de kilomètres et demi. Ce qui évidemment diminue un peu les ordres de grandeurs.

La distance qui nous sépare du Soleil, quinze millions de kilomètres en moyenne, est parcourue par la lumière en à peine plus de huit minutes. Ce qui suffit déjà à ne pas nous montrer notre étoile en direct, mais en léger différé. Pour atteindre Jupiter, la lumière qui part du Soleil a besoin de presque trois quarts d'heure. Pour Neptune, il lui faut déjà plus de quatre heures.

Tenez, si vous voulez essayer ça (y compris avec les tailles des planètes à l'échelle, ce qui n'est pas évident à représenter), c'est encore possible au niveau de notre système solaire, à condition d'aimer scroller longtemps : https://www.le-systeme-solaire.net/systeme-solaire-a-l-echelle/

La distance qui nous sépare du Soleil, quinze millions de kilomètres en moyenne, est parcourue par la lumière en à peine plus de huit minutes. Ce qui suffit déjà à ne pas nous montrer notre étoile en direct, mais en léger différé. Pour atteindre Jupiter, la lumière qui part du Soleil a besoin de presque trois quarts d'heure. Pour Neptune, il lui faut déjà plus de quatre heures.

Tenez, si vous voulez essayer ça (y compris avec les tailles des planètes à l'échelle, ce qui n'est pas évident à représenter), c'est encore possible au niveau de notre système solaire, à condition d'aimer scroller longtemps : https://www.le-systeme-solaire.net/systeme-solaire-a-l-echelle/

5/16 Vous vous souvenez peut-être de cette notion d'unité astronomique, que j'avais évoquée dans le thread sur Cérès et la loi de Bode⁽*⁾. La notion est assez récente (1958 si ma mémoire est bonne), mais le fait de compter les distances de cette manière est beaucoup plus ancienne. Et effectivement, à l'échelle du système solaire, cela marche plutôt bien. Mais dès que l'on veut sortir de notre système solaire pour aller rencontrer d'autres étoiles, même l'unité astronomique devient encore sacrément petite.

Alors pour compter ce genre de distances astronomiques (c'est le cas de le dire), on va plutôt utiliser une durée : celle que met la lumière à parcourir autant d'espace. Car en effet, la vitesse de la lumière est assez énorme : elle chemine à 299 792 458 (±1) mètres par seconde. C'est en fait la vitesse la plus élevée qu'il soit possible d'atteindre dans notre univers.

(∗) Si vous l'aviez manqué, le voici : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AyMztvDdmCsEVRGpYe

Alors pour compter ce genre de distances astronomiques (c'est le cas de le dire), on va plutôt utiliser une durée : celle que met la lumière à parcourir autant d'espace. Car en effet, la vitesse de la lumière est assez énorme : elle chemine à 299 792 458 (±1) mètres par seconde. C'est en fait la vitesse la plus élevée qu'il soit possible d'atteindre dans notre univers.

(∗) Si vous l'aviez manqué, le voici : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AyMztvDdmCsEVRGpYe

4/16 Deux cent cinquante huit millions de kilomètres restent cependant assez peu si l'on compare à la distance qui nous sépare de Saturne, située à une distance qui dépasse largement le milliard de kilomètres de nous même quand nous sommes au plus près. Et qui pourtant est encore loin d'être la plus éloignée de nous. Compter la distance qui nous sépare des planètes en kilomètres, c'est un peu comme compter la contenance de nos disques durs en kilooctets⁽*⁾ : avec ce qu'on est capable d'atteindre de nos jours, il commence à falloir un peu trop de zéros pour que ce soit utilisable.

Pour les planètes et autres objets de notre système solaire, qui restent globalement « à notre portée » (la sonde New Horizons a par exemple réussi à atteindre Pluton en « seulement » neuf ans, profitant d'une configuration exceptionnellement favorable), on peut encore envisager les choses en « unités astronomiques », soit globalement en proportion de la distance Terre-Soleil.

(∗) Même si en vrai, pour les octets, on devrait parler de kibi- plutôt que de kilo-, mais là-dessus, @gee avait fait une chouette B.D. : https://grisebouille.net/dites-adieu-aux-kilos-en-trop/

Pour les planètes et autres objets de notre système solaire, qui restent globalement « à notre portée » (la sonde New Horizons a par exemple réussi à atteindre Pluton en « seulement » neuf ans, profitant d'une configuration exceptionnellement favorable), on peut encore envisager les choses en « unités astronomiques », soit globalement en proportion de la distance Terre-Soleil.

(∗) Même si en vrai, pour les octets, on devrait parler de kibi- plutôt que de kilo-, mais là-dessus, @gee avait fait une chouette B.D. : https://grisebouille.net/dites-adieu-aux-kilos-en-trop/

3/16 S'il faut déjà parcourir des centaines de milliers de kilomètres juste pour atteindre notre Lune, les distances à parcourir pour atteindre les autres planètes sont encore plus élevées. D'autant qu'elles tournent autour du Soleil, et non plus autour de la Terre, comme on l'a, aussi, évoqué la semaine dernière (mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas ?)

Or cela signifie qu'elles ne sont pas toujours à la même distance de nous. Vénus, par exemple, est la plus proche voisine de la Terre : quand elles sont au plus près l'une de l'autre, elles sont séparées de quelques quarante-deux millions de kilomètres. Mais quand elles sont à des positions opposées sur leur orbite, c'est plutôt deux cent cinquante huit millions !

Au fait, si vous avez besoin d'une révision, le thread de la semaine dernière est là : https://fadrienn.irlnc.org/notice/Azm7oxzbjuzK2vMu8G

Or cela signifie qu'elles ne sont pas toujours à la même distance de nous. Vénus, par exemple, est la plus proche voisine de la Terre : quand elles sont au plus près l'une de l'autre, elles sont séparées de quelques quarante-deux millions de kilomètres. Mais quand elles sont à des positions opposées sur leur orbite, c'est plutôt deux cent cinquante huit millions !

Au fait, si vous avez besoin d'une révision, le thread de la semaine dernière est là : https://fadrienn.irlnc.org/notice/Azm7oxzbjuzK2vMu8G

2/16 C'est déjà une distance assez impressionnante : environ dix fois plus qu'un tour de notre Terre, dont le périmètre mesure un peu plus de quarante mille kilomètres. Encore qu'à la surface de la Terre, on puisse difficilement avancer en ligne droite, surtout quand on voyage en bateau : la première circumnavigation, effectuée par l'équipage de Fernand de Magellan et partie fin 1519, a dû parcourir soixante mille kilomètres en tout, pour contourner les continents.

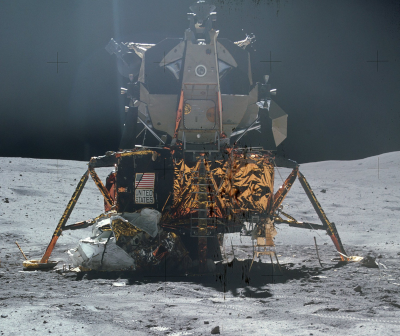

Ce tour du monde, effectué à la voile, leur avait pris à l'époque pris quasiment trois ans. Voyager dans l'espace aujourd'hui est bien plus rapide, puisque les astronautes à bord des missions Apollo n'ont eu besoin que de quatre jours pour atteindre notre satellite. Tant mieux pour eux, ceci dit, car les conditions de voyage n'étaient pas spécialement les plus agréables, le manque de place ne leur permettant pas d'aller se dégourdir les jambes.

Ce tour du monde, effectué à la voile, leur avait pris à l'époque pris quasiment trois ans. Voyager dans l'espace aujourd'hui est bien plus rapide, puisque les astronautes à bord des missions Apollo n'ont eu besoin que de quatre jours pour atteindre notre satellite. Tant mieux pour eux, ceci dit, car les conditions de voyage n'étaient pas spécialement les plus agréables, le manque de place ne leur permettant pas d'aller se dégourdir les jambes.

La semaine dernière, nous avons donc parlé un peu de la façon, pas forcément aussi tranchée qu'on le croît d'habitude, dont on a découvert que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Pour autant, elle reste au centre de ce que l'on appelle « l'univers observable », et puisqu'on est de nouveau #VendrediVulga, nous allons consacrer les habituels seize pouets du #Vulgadredi de cette semaine à partir vers l'infiniment grand explorer cette notion.

Mais pour partir accomplir un tel voyage, il va nous falloir une unité de mesure adaptée, parce que celles qu'on utilise dans la vie de tous les jours vont vite se retrouver dépassées. En effet, si l'on veut parler de voyages, alors commençons par évoquer les plus longs qui aient réellement été effectués jusque là : les missions Apollo ont amené des êtres humains se poser sur notre Lune, qui orbite à une distance approximative de quatre cent mille kilomètres de la Terre.

Mais pour partir accomplir un tel voyage, il va nous falloir une unité de mesure adaptée, parce que celles qu'on utilise dans la vie de tous les jours vont vite se retrouver dépassées. En effet, si l'on veut parler de voyages, alors commençons par évoquer les plus longs qui aient réellement été effectués jusque là : les missions Apollo ont amené des êtres humains se poser sur notre Lune, qui orbite à une distance approximative de quatre cent mille kilomètres de la Terre.

People use ableist insults because they think the worst you could possibly be is genetically defective in some way.

No, the worst you can possibly be is deliberately cruel and terrible, choosing to do things that dehumanize others. Having the faculties to not say something shitty but doing so anyway is worse than so many of the things these people think are good insults.

@claudius @Codeberg @lebout2canap Indeed, but in the meantime, if that may help, here's some notes about how a friend of mines managed to setup a trap against scrapper bots. We used it to protect some sites we're managing, and it seems efficient, so better share:

https://notes.vv221.fr/blackhole.xhtml

https://notes.vv221.fr/blackhole.xhtml

@hist_myth Comme quoi, pour avoir droit une fin heureuse dans l'histoire de Thèbes, il suffit peut-être juste de partir de Thèbes. C'est peut-être juste la ville elle-même le souci, en fait 🤔

@hist_myth En même temps, vu le nombre de gosses que Zeus et Poséidon ont eu… 'faudrait faire des stats sur la proportion de personnages qui apparaissent dans la mythologie qui ont du sang divin, mais je ne suis pas sûr que juste être fils de dieu ce soit signe que tu n'es « pas n'importe qui » ^^"

16/16 Ce passage du géocentrisme à l'héliocentrisme sera, au vingtième siècle, le grand exemple à partir duquel l'historien des sciences Thomas Kuhn, dans son ouvrage « La Structure des révolutions scientifiques », définira la notion de paradigmes, et montrera que les facteurs sociaux sont une partie importante de la dynamique des sciences. Mais ce sera une histoire pour une autre fois.

En attendant, et à moins que vous n'ayez d'autres sujets à me suggérer d'ici-là, on tâchera la semaine prochaine de soigner un peu nos égos (ou pas) en parlant de quelque chose qui nous remettra au centre du monde connu : la notion d'univers observable, et avec elle une petite échelle des distances.

D'ici-là, joyeux Noël, et si vous ne voyez pas pourquoi je vous dit ça aujourd'hui, c'est qu'il vous reste une énigme à résoudre : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AzhbBBDVBAkEJM0o76

En attendant, et à moins que vous n'ayez d'autres sujets à me suggérer d'ici-là, on tâchera la semaine prochaine de soigner un peu nos égos (ou pas) en parlant de quelque chose qui nous remettra au centre du monde connu : la notion d'univers observable, et avec elle une petite échelle des distances.

D'ici-là, joyeux Noël, et si vous ne voyez pas pourquoi je vous dit ça aujourd'hui, c'est qu'il vous reste une énigme à résoudre : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AzhbBBDVBAkEJM0o76

15/16 Ce phénomène d'aberration n'est pas non plus visible à l'œil nu, mais l'amélioration des moyens optiques réalisée depuis l'invention de la lunette astronomique a fini par permettre de le remarquer, puis de le comprendre, en 1727… soit l'année de la mort d'Isaac Newton, bien après que celui-ci, se basant entre autres sur les travaux de Kepler, nous ait fourni sa théorie de la gravitation universelle.

Il s'est donc écoulé quasiment deux siècles entre la proposition de Copernic de placer le Soleil, plutôt que la Terre, au centre du système, et la première véritable confirmation expérimentale de cette proposition. Entre temps, de grands progrès techniques comme théoriques ont été réalisés, mais ce qui a joué est surtout un changement de point de vue, conduisant les scientifiques de l'époque à collectivement choisir une hypothèse plutôt qu'une autre sans pouvoir encore trancher.

Il s'est donc écoulé quasiment deux siècles entre la proposition de Copernic de placer le Soleil, plutôt que la Terre, au centre du système, et la première véritable confirmation expérimentale de cette proposition. Entre temps, de grands progrès techniques comme théoriques ont été réalisés, mais ce qui a joué est surtout un changement de point de vue, conduisant les scientifiques de l'époque à collectivement choisir une hypothèse plutôt qu'une autre sans pouvoir encore trancher.

14/16 Le modèle de Copernic revu et corrigé par Kepler est devenu de plus en plus populaire au fil du dix-septième siècle, et la plupart des astronomes de l'époque ont fini par s'y rallier. Mais, pendant longtemps, le modèle de Brahe, sinon celui de Ptolémée, restai(en)t tout aussi défendable(s). Comment a-t-on fini par trancher ? En découvrant un autre phénomène optique, jusqu'alors inconnu.

Ce phénomène, baptisé « aberration », fait qu'un observateur en mouvement rapide va voir les objets avec un angle légèrement différent de celui que va constater un observateur immobile. Cette différence est encore minime à la vitesse à laquelle la Terre se déplace, mais elle ne dépend pas de la distance à laquelle se trouve l'objet observé, et se trouve donc être légèrement plus prononcée que celle due à la parallaxe évoquée plus haut.

Mais pour plus de détails, je vous renvoie à la page Wikipédia dédiée : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aberration_de_la_lumi%C3%A8re

Ce phénomène, baptisé « aberration », fait qu'un observateur en mouvement rapide va voir les objets avec un angle légèrement différent de celui que va constater un observateur immobile. Cette différence est encore minime à la vitesse à laquelle la Terre se déplace, mais elle ne dépend pas de la distance à laquelle se trouve l'objet observé, et se trouve donc être légèrement plus prononcée que celle due à la parallaxe évoquée plus haut.

Mais pour plus de détails, je vous renvoie à la page Wikipédia dédiée : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aberration_de_la_lumi%C3%A8re