Dans le #Vulgadredi de la semaine dernière, nous avions temporairement délaissé l'astronomie pour parler un peu de biologie. Puisque nous sommes de nouveau #VendrediVulga, on va rester un peu dans ce domaine et parler de la façon dont on classe les êtres vivants. Ce qui devrait bien nous faire seize pouets (tiens, j'ai l'impressions que ça a déjà été ce nombre-là).

Parce que, bien que les formes de vie changent grandement avec le temps, et comme on l'a vu la dernière fois avec Darwin, une série de mécanismes qu'on regroupe sous le nom général de « sélection naturelle » permet de stabiliser assez ces changements pour qu'on ait l'impression de voir des formes plutôt stable se mettre en place, les espèces. Et du coup, ces espèces, c'est intéressant d'essayer de les classer un peu.

Parce que, bien que les formes de vie changent grandement avec le temps, et comme on l'a vu la dernière fois avec Darwin, une série de mécanismes qu'on regroupe sous le nom général de « sélection naturelle » permet de stabiliser assez ces changements pour qu'on ait l'impression de voir des formes plutôt stable se mettre en place, les espèces. Et du coup, ces espèces, c'est intéressant d'essayer de les classer un peu.

2/16 Ça représente d'ailleurs une partie importante du boulot en biologie que d'essayer d'identifier ces différentes formes à peu près stables, de lister les caractéristiques qui vont avec, et de leur donner un nom unique, généralement en latin. « Ouais, en latin. Ça fait plus chic (et ça évite les querelles linguistiques) » nous précise-t-on dans l'excellent documentaire Espèces d'espèces.

Et ça fait un bon moment que ça fait partie du boulot, puisque c'est littéralement par ça que la biologie a débuté. Par contre, à l'époque, c'était plus en grec qu'en latin, vu que c'est un certain Aristote qui a lancé le truc. En tout cas côté animaux, car pendant ce temps-là, c'est son camarade Théopraste qui s'occupait des plantes. C'est toujours mieux de se partager le boulot.

Et ça fait un bon moment que ça fait partie du boulot, puisque c'est littéralement par ça que la biologie a débuté. Par contre, à l'époque, c'était plus en grec qu'en latin, vu que c'est un certain Aristote qui a lancé le truc. En tout cas côté animaux, car pendant ce temps-là, c'est son camarade Théopraste qui s'occupait des plantes. C'est toujours mieux de se partager le boulot.

3/16 Aristote et Théopraste (et probablement pas mal d'autres gens qui ont bossé avec eux, vu l'ampleur de l'œuvre) ont donc commencé à identifier toutes les espèces qu'ils pouvaient, et à lister leurs caractéristiques. Mais comme ils ont quand même remarqué que certaines de ces espèces se ressemblaient pas mal, ils se sont dit que ce serait peut-être intéressant de faire des groupes un peu plus gros pour refléter ça.

Ils poseront donc dès cette époque plusieurs rangs de regroupements imbriqués, correspondant à des notions qu'on utilise encore de nos jours. Par exemple, Aristote sépare les invertébrés des vertébrés, et découpe cette seconde catégorie en quatre grands groupes : poissons, oiseaux, mammifères et reptiles (plus ou moins. Mais on reviendra là-dessus plus bas). Mais surtout, au sein de ces groupes, ils vont pour certaines de ces espèces très ressemblantes entre elles, inventer la notion de « genre ».

Ils poseront donc dès cette époque plusieurs rangs de regroupements imbriqués, correspondant à des notions qu'on utilise encore de nos jours. Par exemple, Aristote sépare les invertébrés des vertébrés, et découpe cette seconde catégorie en quatre grands groupes : poissons, oiseaux, mammifères et reptiles (plus ou moins. Mais on reviendra là-dessus plus bas). Mais surtout, au sein de ces groupes, ils vont pour certaines de ces espèces très ressemblantes entre elles, inventer la notion de « genre ».

4/16 Dans la classification en biologie, le genre, c'est donc un groupement d'espèces très proches les unes des autres. Et c'est un groupement suffisamment important pour apparaître dans les noms : la façon actuelle de nommer une espèce contient deux mots, le nom du genre, puis le nom de l'espèce au sein de ce genre. C'est ainsi que le nom scientifique de l'être humain est Homo Sapiens : l'espèce Sapiens, du genre Homo (oui, du coup, si on vous demande quel est votre genre, sans plus de précision, n'hésitez pas à répondre « homo », ça marche bien).

Vous avez probablement déjà entendu celui-là, et peut-être quelques autres plus ou moins connus : Felis Catus (j'imagine que c'est de ce nom de genre que vient le cliché d'appeler un chat Félix), Canis Lupus, Gallus Gallus… ou encore Ursus Americanus ou Elephas Maximus. Mais si c'est lui qui a inventé cette notion, cette façon de nommer les espèces ne remonte quand même pas jusqu'à Aristote (qui utilisant les noms courants de son époque) : on la doit principalement à Carl von Linné.

Vous avez probablement déjà entendu celui-là, et peut-être quelques autres plus ou moins connus : Felis Catus (j'imagine que c'est de ce nom de genre que vient le cliché d'appeler un chat Félix), Canis Lupus, Gallus Gallus… ou encore Ursus Americanus ou Elephas Maximus. Mais si c'est lui qui a inventé cette notion, cette façon de nommer les espèces ne remonte quand même pas jusqu'à Aristote (qui utilisant les noms courants de son époque) : on la doit principalement à Carl von Linné.

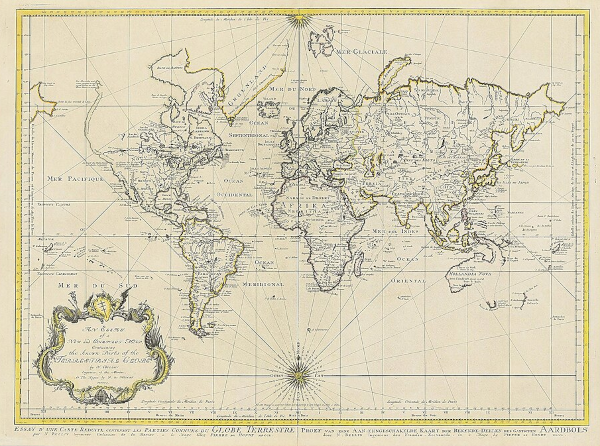

5/16 Linné était un naturaliste du ⅩⅧème siècle, particulièrement connu pour avoir coordonné le travail de recensement et de classement de la biodiversité le plus important depuis celui dont nous venons de parler. Le travail de Linné (et, encore une fois, de ses nombreux collaborateurs) a surtout porté sur deux aspects.

Le premier était bien sûr de recenser une biodiversité nettement plus importante que celle à laquelle Aristote avait accès, puisqu'entre temps on avait mis au point des navires permettant de faire le tour du monde. Évidemment, les formes de vie qu'on trouve en Australie, au sud de l'Afrique ou sur le continent américain ne ressemblent pas exactement à celles qu'on trouve en Grèce, et ça fait d'autant plus d'espèces à classer.

Le premier était bien sûr de recenser une biodiversité nettement plus importante que celle à laquelle Aristote avait accès, puisqu'entre temps on avait mis au point des navires permettant de faire le tour du monde. Évidemment, les formes de vie qu'on trouve en Australie, au sud de l'Afrique ou sur le continent américain ne ressemblent pas exactement à celles qu'on trouve en Grèce, et ça fait d'autant plus d'espèces à classer.

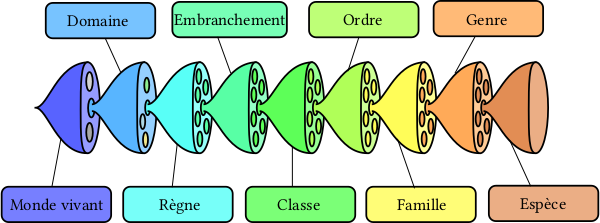

6/16 Mais le deuxième grand aspect des travaux de Linné a été d'approfondir la classification de façon assez importante : s'il a imposé la « nomenclature binomiale » (donc le fait de nommer les espèces en deux mots comme on vient de le voir), il a aussi formalisé un certain nombre d'autres niveaux de regroupement : famille, ordre, classe, embranchement (phylum, en latin) et règne, donnant une vision de cette classification beaucoup plus hiérarchisée.

Il en profite au passage pour apporter quelques corrections. Ainsi, les quatre grands groupes d'animaux vertébrés que traçait Aristote et qu'on a évoqué plus haut correspondent au rang de « classe » dans la classification linnéenne… sauf que l'embranchement des vertébrés chez Linné se sépare en cinq classes, et plus seulement en quatre.

Il en profite au passage pour apporter quelques corrections. Ainsi, les quatre grands groupes d'animaux vertébrés que traçait Aristote et qu'on a évoqué plus haut correspondent au rang de « classe » dans la classification linnéenne… sauf que l'embranchement des vertébrés chez Linné se sépare en cinq classes, et plus seulement en quatre.

7/16 À la base, Aristote avait mis les oiseaux d'un côté et les poissons de l'autre, et pour le reste, il a globalement divisé en « ceux qui ne rentrent pas dans les deux autres cases mais qui pondent des œufs » (ovipares) et « ceux qui mettent leurs bébés au monde directement » (vivipares), ce que j'ai traduit plus haut par « reptiles » et « mammifères », mais ces termes n'existaient pas à l'époque.

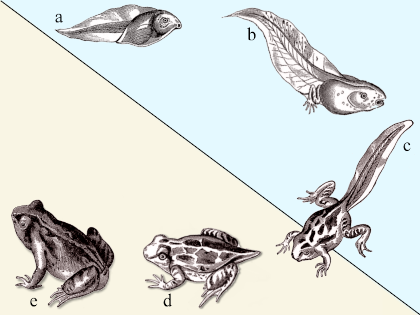

Linné garde trois de ces groupes intacts, mais va considérer qu'il y a une différence trop importante entre les ovipares terrestres, ou en tout cas qui pondent sur terre et respirent de l'air, et ceux qui pondent leurs œufs dans l'eau, y passent la première partie de leur vie (avec des branchies), puis se métamorphosent (de têtards à grenouilles, par exemple). Il va donc lister d'un côté la classe des reptiles et de l'autre celle des amphibiens.

Linné garde trois de ces groupes intacts, mais va considérer qu'il y a une différence trop importante entre les ovipares terrestres, ou en tout cas qui pondent sur terre et respirent de l'air, et ceux qui pondent leurs œufs dans l'eau, y passent la première partie de leur vie (avec des branchies), puis se métamorphosent (de têtards à grenouilles, par exemple). Il va donc lister d'un côté la classe des reptiles et de l'autre celle des amphibiens.

8/16 On peut donc se demander comment Linné, mort en 1778, aurait réagit à une étrange découverte faite en Australie une vingtaine d'années après lui : en 1799, un naturaliste anglais nommé George Kearsley Shaw (à ne pas confondre avec l'auteur irlandais George Bernard Shaw à qui on attribue tout plein de citations plus ou moins inspirantes) va publier la première description d'une bestiole qui possède des poils et des mamelles comme les mammifères, mais pond des œufs : l'ornithorynque.

Shaw lui-même était assez dubitatif sur cet animal étrange avec des palmes et un bec de canard, et a attentivement examiné le spécimen qu'il a étudié en pensant qu'il allait y trouver des traces de coutures laissés par un taxidermiste jouant les Frankenstein (appellation anachronique puisque le roman de Mary Shelley ne paraît qu'en 1818). Pas mal de ses collègues ont également eu du mal à y croire.

Shaw lui-même était assez dubitatif sur cet animal étrange avec des palmes et un bec de canard, et a attentivement examiné le spécimen qu'il a étudié en pensant qu'il allait y trouver des traces de coutures laissés par un taxidermiste jouant les Frankenstein (appellation anachronique puisque le roman de Mary Shelley ne paraît qu'en 1818). Pas mal de ses collègues ont également eu du mal à y croire.

9/16 C'est un souci récurrent quand on essaye de ranger le monde vivant dans des cases bien propres et bien séparées : on finit toujours par tomber sur quelque chose qui a un peu de mal à rentrer précisément dans une et déborde un peu sur les autres. En tout cas, c'est un souci quand, comme Aristote et Linné, on considère que la diversité du monde vivant est fixe et n'évolue pas avec le temps.

Car le souci s'estompe assez vite quand on adopte le point de vue que Darwin et Wallace ont développé au siècle suivant, celui d'un monde en perpétuel changement (ils n'étaient d'ailleurs pas les premiers à penser ça, et on parlera peut-être de Lamarck une autre fois). Car une fois équipés des quelques bases théoriques qu'on a vu la dernière fois, la façon de classer le monde vivant dont on vient de parler prend un sens assez différent.

Du coup, si vous voulez réviser le thread de la semaine dernière, c'est là : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AybcCRXAswcqPg6ZLE

Car le souci s'estompe assez vite quand on adopte le point de vue que Darwin et Wallace ont développé au siècle suivant, celui d'un monde en perpétuel changement (ils n'étaient d'ailleurs pas les premiers à penser ça, et on parlera peut-être de Lamarck une autre fois). Car une fois équipés des quelques bases théoriques qu'on a vu la dernière fois, la façon de classer le monde vivant dont on vient de parler prend un sens assez différent.

Du coup, si vous voulez réviser le thread de la semaine dernière, c'est là : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AybcCRXAswcqPg6ZLE

10/16 En effet, à partir du moment où on considère un monde vivant en constante évolution (stabilisée par la sélection naturelle), ces regroupements par ressemblances décidés arbitrairement par Aristote ou Linné trouvent une justification : deux espèces différentes se ressemblent d'autant plus qu'elles sont fortement apparentées.

Si tous les mammifères sauf l'ornithorynque (et les quelques espèces d'échidnés qu'on découvrira par la suite) mettent directement leurs bébés au monde, alors que le reste du vivant pond des œufs, c'est parce qu'ils ont tous un ancêtre commun chez qui cette caractéristique particulière est apparue, et, favorisée par la sélection naturelle, a perduré chez ses descendants alors même que ceux-ci ont ensuite pris des formes très variées.

Si tous les mammifères sauf l'ornithorynque (et les quelques espèces d'échidnés qu'on découvrira par la suite) mettent directement leurs bébés au monde, alors que le reste du vivant pond des œufs, c'est parce qu'ils ont tous un ancêtre commun chez qui cette caractéristique particulière est apparue, et, favorisée par la sélection naturelle, a perduré chez ses descendants alors même que ceux-ci ont ensuite pris des formes très variées.

11/16 Et donc si les monotrèmes (ornithorynque et échidnés) ont les autres caractéristiques des mammifères mais pondent des œufs, c'est parce que les autres caractéristiques (le poil et les mamelles) sont apparues plus tôt : ils descendent de l'espèce chez qui ces caractères sont apparus, mais pas de celle qui a, ensuite, arrêté de pondre des œufs pour devenir vivipare.

Nos différents regroupements (espèces, genres, familles, etc.), ne doivent donc pas être vues comme des boîtes arbitraires dans lesquelles on va ranger le monde vivant, mais comme des branches d'une sorte d'immense arbre généalogique (ou plutôt phylogénétique, mais ne pinaillons pas pour cette fois). Chaque nouveau caractère qui se propage fait apparaître une nouvelle branche, et donc si quelque chose déborde, c'est juste qu'on n'est pas remontés au bon croisement.

Nos différents regroupements (espèces, genres, familles, etc.), ne doivent donc pas être vues comme des boîtes arbitraires dans lesquelles on va ranger le monde vivant, mais comme des branches d'une sorte d'immense arbre généalogique (ou plutôt phylogénétique, mais ne pinaillons pas pour cette fois). Chaque nouveau caractère qui se propage fait apparaître une nouvelle branche, et donc si quelque chose déborde, c'est juste qu'on n'est pas remontés au bon croisement.

12/16 D'ailleurs, si depuis Aristote et pendant longtemps, on s'est contentés de classer les êtres vivants actuels parce que c'est ce qu'on a sous les yeux, l'essor de la paléontologie à partir du début du ⅩⅨème siècle a étendu ce classement aux espèces du passé, dont on peut retrouver des traces fossiles. Même si évidemment tout ne se fossilise pas et que nos connaissances à ce niveau sont forcément très incomplètes.

Ce qui me permet d'ailleurs de préciser un peu ce concept de « prédiction sur l'évolution passée » dont je parlais la semaine dernière : à partir de l'existence de l'ornithorynque et des échidnés, on détermine que la viviparité est apparue après les poils et les mamelles. On peut donc prédire qu'on trouvera des fossiles de mammifères pondant des œufs, qu'on rangera donc sur la branche des monotrèmes, mais qu'on ne trouvera pas de fossiles d'animaux vivipares ne présentant pas les autres caractéristiques de base des mammifères.

Ce qui me permet d'ailleurs de préciser un peu ce concept de « prédiction sur l'évolution passée » dont je parlais la semaine dernière : à partir de l'existence de l'ornithorynque et des échidnés, on détermine que la viviparité est apparue après les poils et les mamelles. On peut donc prédire qu'on trouvera des fossiles de mammifères pondant des œufs, qu'on rangera donc sur la branche des monotrèmes, mais qu'on ne trouvera pas de fossiles d'animaux vivipares ne présentant pas les autres caractéristiques de base des mammifères.

- replies

- 1

- announces

- 0

- likes

- 1

13/16 Enfin, il faut quand même préciser qu'il arrive qu'un même caractère apparaisse plusieurs fois au cours de l'évolution. Par exemple, les oiseaux et les mammifères ont tous les deux du sang chaud, qui est apparu de façon indépendante dans ces deux branches. D'une façon plus générale, un environnement similaire favorise des formes proches, et on peut donc tout à fait observer une certaine convergence évolutive.

Néanmoins, l'histoire du vivant telle qu'on tente de la reconstituer à partir des espèces actuelles et fossiles reste cohérente, nous permettant de faire des hypothèses sur ce qu'on doit, ou ne doit pas, observer autour de nous, avec jusque là un certain succès.

Oh, concernant la convergence évolutive, je suppose que certaines personnes parmi vous y penseront, alors voilà : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carcinisation

Néanmoins, l'histoire du vivant telle qu'on tente de la reconstituer à partir des espèces actuelles et fossiles reste cohérente, nous permettant de faire des hypothèses sur ce qu'on doit, ou ne doit pas, observer autour de nous, avec jusque là un certain succès.

Oh, concernant la convergence évolutive, je suppose que certaines personnes parmi vous y penseront, alors voilà : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carcinisation

14/16 Il a quand même fallu revoir notre copie à plusieurs reprises, de nouvelles découvertes pouvant toujours remettre en cause ce qu'on croyait savoir. Ainsi, deux des cinq classes de vertébrés posées par Linné ne sont plus utilisées de nos jours. En effet, on ne garde pour la classification que les « groupes monophylétiques », c'est-à-dire les regroupements qui correspondent à une branche unique prise dans son ensemble, avec tous ses rameaux.

Ça correspond pour les mammifères, amphibiens et oiseaux, mais pas pour les « poissons » ni les « reptiles » (et pour les « invertébrés » non plus, d'ailleurs), car on s'est rendu compte que ces groupes réunissaient en fait des branches différentes de l'arbre du vivant, en laissant de côté certains rameaux parce qu'ils ont développé des caractères différents.

Mais ça, j'en avais déjà parlé dans un article de blog il y a dix ans, donc vous trouverez la suite à ce sujet ici : https://fadrienn.irlnc.org/articles/sciences/revisons_larbre_du_vivant/

Ça correspond pour les mammifères, amphibiens et oiseaux, mais pas pour les « poissons » ni les « reptiles » (et pour les « invertébrés » non plus, d'ailleurs), car on s'est rendu compte que ces groupes réunissaient en fait des branches différentes de l'arbre du vivant, en laissant de côté certains rameaux parce qu'ils ont développé des caractères différents.

Mais ça, j'en avais déjà parlé dans un article de blog il y a dix ans, donc vous trouverez la suite à ce sujet ici : https://fadrienn.irlnc.org/articles/sciences/revisons_larbre_du_vivant/

15/16 On peut en tout cas remarquer une certaine ressemblance entre le classement des êtres vivants et celui des objets du système solaire dont on parlait il y a quelques threads avec Cérès : dans les deux cas, on part d'un échantillon connu de base, et on tente de faire des regroupements selon des critères qui nous semblent logiques, sachant que des observations ultérieures qui ne collent pas peuvent complètement tout remettre en cause.

Mais ce classement, finalement, n'existe que dans nos têtes : il n'y a pas de réelle différence de nature entre un astéroïde, une planète naine et une planète, seulement une quantité de matière qui change. De même, si les différentes classes ou familles ont accumulé pas mal de différences au fil du temps, les espèces d'un même genre peuvent être encore très proches les unes des autres et n'avoir que quelques caractères de différence.

Ah oui, au fait, si vous avez manqué le thread sur Cérès, c'était là : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AyMztvDdmCsEVRGpYe

Mais ce classement, finalement, n'existe que dans nos têtes : il n'y a pas de réelle différence de nature entre un astéroïde, une planète naine et une planète, seulement une quantité de matière qui change. De même, si les différentes classes ou familles ont accumulé pas mal de différences au fil du temps, les espèces d'un même genre peuvent être encore très proches les unes des autres et n'avoir que quelques caractères de différence.

Ah oui, au fait, si vous avez manqué le thread sur Cérès, c'était là : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AyMztvDdmCsEVRGpYe

16/16 La notion même d'espèce est une notion floue, posée par commodité mais qui ne correspond pas forcément à grand chose. Mais on reparlera peut-être de ça la prochaine fois. En attendant, on ne peut que constater que, s'il nous semble évident de ranger le vivant dans des boîtes, il a fallu attendre la théorie de l'évolution pour que ces boites deviennent autre chose qu'une découpe totalement arbitraire. Comme le disait le généticien Theodosius Dobjansky, « rien n'a de sens en biologie, sauf à la lumière de l'évolution. »

Ceci dit, et pour conclure, je vous conseille quand même très vivement de jeter un œil au documentaire Espèces d'espèces, qui aborde très bien ce sujet du classement du vivant et dont j'ai utilisé quelques captures pour illustrer ce thread.

Ceci dit, et pour conclure, je vous conseille quand même très vivement de jeter un œil au documentaire Espèces d'espèces, qui aborde très bien ce sujet du classement du vivant et dont j'ai utilisé quelques captures pour illustrer ce thread.

En quoi c'est la sélection naturelle qui stabilise les espèces ????

@lienrag (Cf le thread de la semaine dernière.)

Gallus Gallus, c'est Astérix ?

(ça doit lui faire plaisir d'avoir un nom latin...)

Ah, c'est seulement en termes de couverture géographique que le classement de Linné est plus vaste que celui d'Aristote (que je ne connaissais pas, d'ailleurs) ?

Il n'est pas allé également beaucoup plus en profondeur ?

@elzen ah parfait la version horizontale du schéma ! Sur wiki elle est verticale et c'est pas pratique a caser dans un document 😁 et merci pour le fil !

@JohnArgutie En fouillant un peu Wikimedia Commons à partir de la version verticale, j'ai trouvé une version SVG, ensuite il a suffit d'adapter un peu. Tu dois pouvoir la reprendre et la modifier encore selon tes besoins si jamais :-)