Nous sommes de nouveau #Vulgadredi, et c'est donc parti pour l'épisode trois de notre trilogie de threads actuelle ! Après avoir parlé des nébuleuses et des naines blanches, puis des étoiles à neutrons, ce nouveau #VendrediVulga va donc parler des trous noirs, et ça va nous faire seize pouets. Mais prenez quand même ce que je vais dire avec des pincettes, certains de ces pouets s'aventurent un peu au delà de mes compétences ^^"

Commençons par le début : qu'est-ce qu'un trou noir ? Un objet si massif que rien, pas même la lumière qui est pourtant ce qu'il y a de plus rapide dans notre univers, n'arrive à s'en échapper. C'est tellement étrange qu'on va caser la blague convenue dès le départ : un trou noir… c'est troublant !

Commençons par le début : qu'est-ce qu'un trou noir ? Un objet si massif que rien, pas même la lumière qui est pourtant ce qu'il y a de plus rapide dans notre univers, n'arrive à s'en échapper. C'est tellement étrange qu'on va caser la blague convenue dès le départ : un trou noir… c'est troublant !

2/16 Bon, ceci fait, pourquoi est-ce que ce thread-ci fait suite aux deux précédents ? Parce qu'on a parlé précédemment de ce qui restait du cœur des étoiles (les couches extérieurs formant une jolie nébuleuse) après la fin de sa vie : en dessous de huit masses solaires, une naine blanche, au dessus, une étoile à neutrons. Sauf que ça ne s'arrête pas forcément là.

Contrairement aux supernovas, c'est un phénomène qu'on n'a encore jamais pu observer directement. Mais on a détecté quelques étoiles anormalement massives, dont les calculs indiquent que l'effondrement à la fin de leur vie sera tellement brutal que l'objet qui en résulte dépassera même la densité d'une étoile à neutrons.

Mais pour plus de détails sur les supernovas et les étoiles à neutrons, voyez le thread de la semaine dernière, évidemment : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AxtkWaoCMXHreCwxYe

Contrairement aux supernovas, c'est un phénomène qu'on n'a encore jamais pu observer directement. Mais on a détecté quelques étoiles anormalement massives, dont les calculs indiquent que l'effondrement à la fin de leur vie sera tellement brutal que l'objet qui en résulte dépassera même la densité d'une étoile à neutrons.

Mais pour plus de détails sur les supernovas et les étoiles à neutrons, voyez le thread de la semaine dernière, évidemment : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AxtkWaoCMXHreCwxYe

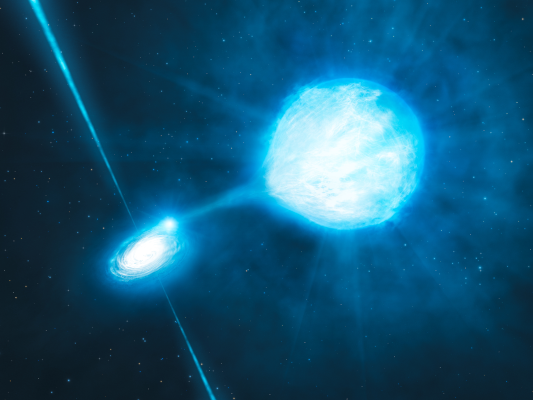

3/16 Une étoile à neutrons peut également se transformer en trou noir quand une autre étoile massive située à proximité arrive en fin de vie et lui souffle ses couches externes dessus, de la même manière qu'un phénomène de ce type peut transformer une naine blanche en étoile à neutrons, on l'a évoqué la semaine dernière.

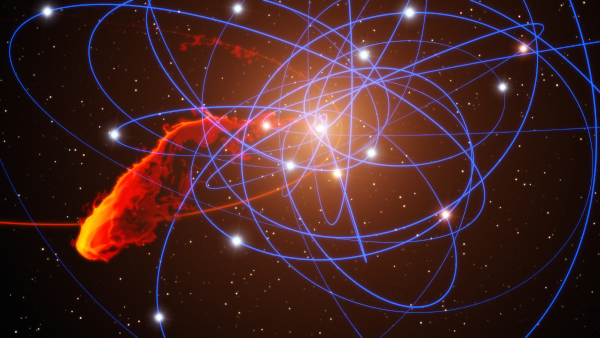

Pour autant, tous les trous noirs ne semblent pas d'origine stellaire. On a ainsi pu détecter, au centre de pas mal de galaxies (au point qu'on considère que toutes les galaxies doivent en avoir un) des trous noirs dit « supermassifs », beaucoup trop lourds pour être des restes d'étoiles.

Pour autant, tous les trous noirs ne semblent pas d'origine stellaire. On a ainsi pu détecter, au centre de pas mal de galaxies (au point qu'on considère que toutes les galaxies doivent en avoir un) des trous noirs dit « supermassifs », beaucoup trop lourds pour être des restes d'étoiles.

4/16 Comment se forment ces trous noirs supermassifs ? On ne le sait pas encore. Et ce sera difficile à déterminer, puisqu'au moins une partie d'entre eux semblent s'être formés il y a très longtemps (à l'échelle astronomique), quand les conditions qui régnaient dans l'univers étaient assez différentes de celles d'aujourd'hui.

Il est possible que cela implique au moins en partie des fusions de trous noirs, puisque de tels objets peuvent occasionnellement se rencontrer (surtout quand ils se forment à proximité l'un de l'autre parce que venant d'un système stellaire double ou triple). Le télescope spatial James Webb a d'ailleurs détecté les traces d'une telle fusion l'année dernière.

Il est possible que cela implique au moins en partie des fusions de trous noirs, puisque de tels objets peuvent occasionnellement se rencontrer (surtout quand ils se forment à proximité l'un de l'autre parce que venant d'un système stellaire double ou triple). Le télescope spatial James Webb a d'ailleurs détecté les traces d'une telle fusion l'année dernière.

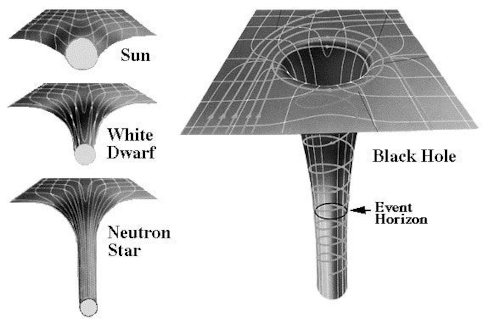

5/16 Bon, mais si on ne sait pas forcément comment tous les trous noirs se forment, on sait au moins qu'ils sont là. Alors étudions-les un peu plus en détails. On a vu la dernière fois qu'une étoile à neutrons se forme quand la matière est tellement compressée que les atomes n'arrivent plus à garder leur forme habituelle avec des électrons à l'extérieur et des protons au centre. Dans le trou noir, la matière est tellement compressée que même les noyaux d'atomes ne résistent pas.

En l'état actuel de nos connaissances, le cœur d'un trou noir est un objet quasi-ponctuel, une « singularité gravitationnelle ». Un objet si petit et si massif qu'il nécessite de faire intervenir à la fois la physique quantique et la relativité… ce qui pose quelques problèmes puisqu'elles sont en l'état incompatibles entre elles. En d'autres termes : on atteint les limites de ce que nos connaissances actuelles peuvent comprendre.

En l'état actuel de nos connaissances, le cœur d'un trou noir est un objet quasi-ponctuel, une « singularité gravitationnelle ». Un objet si petit et si massif qu'il nécessite de faire intervenir à la fois la physique quantique et la relativité… ce qui pose quelques problèmes puisqu'elles sont en l'état incompatibles entre elles. En d'autres termes : on atteint les limites de ce que nos connaissances actuelles peuvent comprendre.

6/16 Éloignons-nous donc prudemment. On n'a de toute façon pas accès à la singularité elle-même puisque, on l'a dit dès le départ, un trou noir est si massif que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Autour de la singularité se trouve une zone délimitée par ce qu'on appelle « l'horizon des événements », de laquelle rien ne peut s'échapper.

En revanche, la matière qui est située au delà de cet horizon des événements, elle, est parfaitement visible. D'autant plus qu'elle a tendance à être particulièrement déformée en s'approchant du trou noir (on parle de « spaghettification », le nom est plutôt parlant), et donc à chauffer très fort, et ce qui chauffe émet de la lumière, mais ça, j'en avais déjà parlé en vidéo.

Allez, je vous remet le lien : https://skeptikon.fr/videos/watch/eeace01e-b22b-4306-88c3-d9ff45585b05

En revanche, la matière qui est située au delà de cet horizon des événements, elle, est parfaitement visible. D'autant plus qu'elle a tendance à être particulièrement déformée en s'approchant du trou noir (on parle de « spaghettification », le nom est plutôt parlant), et donc à chauffer très fort, et ce qui chauffe émet de la lumière, mais ça, j'en avais déjà parlé en vidéo.

Allez, je vous remet le lien : https://skeptikon.fr/videos/watch/eeace01e-b22b-4306-88c3-d9ff45585b05

7/16 Ce qui nous amène d'ailleurs à casser l'idée répandue selon laquelle un trou noir aspirerait tout ce qui se trouve autour de lui : il ne fait qu'attirer la matière de façon proportionnelle à sa masse, et inversement proportionnelle au carré de la distance, exactement comme n'importe quel autre objet dans l'univers. C'est simplement la loi de la gravité.

Une étoile de la même masse qu'un trou noir occuperait énormément plus de place, mais elle attirerait les objets autour d'elle exactement de la même manière. D'ailleurs, les trous noirs d'origine stellaire, sont ce qui restent du cœur de l'étoile, de la même façon que les naines blanches et étoiles à neutrons : ils sont donc nettement moins massifs que l'étoile complète.

Une étoile de la même masse qu'un trou noir occuperait énormément plus de place, mais elle attirerait les objets autour d'elle exactement de la même manière. D'ailleurs, les trous noirs d'origine stellaire, sont ce qui restent du cœur de l'étoile, de la même façon que les naines blanches et étoiles à neutrons : ils sont donc nettement moins massifs que l'étoile complète.

8/16 Les trous noirs d'origine stellaire qu'on connait ont une masse jusqu'à quatorze fois supérieure à celle de notre Soleil. C'est déjà plutôt pas mal ; mais les étoiles suffisamment massives pour que nos calculs indiquent qu'elles finiront en trou noir sans aide extérieure, en comptant toutes leurs couches externes, peuvent pour leur part être dix fois plus massives.

Bon, mais ça reste quand même des masses plutôt faibles par rapport aux trous noirs supermassifs au centre des galaxies, le plus lourd ayant été identifié jusque là atteignant quand même quarante milliards de masses solaires. Ce qui aide un peu à maintenir la cohésion de la galaxie, évidemment.

Bon, mais ça reste quand même des masses plutôt faibles par rapport aux trous noirs supermassifs au centre des galaxies, le plus lourd ayant été identifié jusque là atteignant quand même quarante milliards de masses solaires. Ce qui aide un peu à maintenir la cohésion de la galaxie, évidemment.

9/16 Si le trou noir lui-même n'émet pas de rayonnement (c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle comme ça), la matière environnante en émet pour sa part pas mal, ce qui peut nous aider à détecter lesdits trous noirs. Néanmoins, ils restent assez délicats à observer, et les images qui illustraient les premiers pouets de ce thread étaient donc des vues d'artistes, des représentations de ce à quoi ça devait ressembler d'après nos modèles.

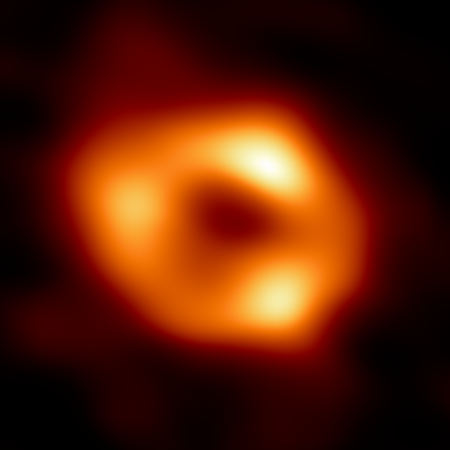

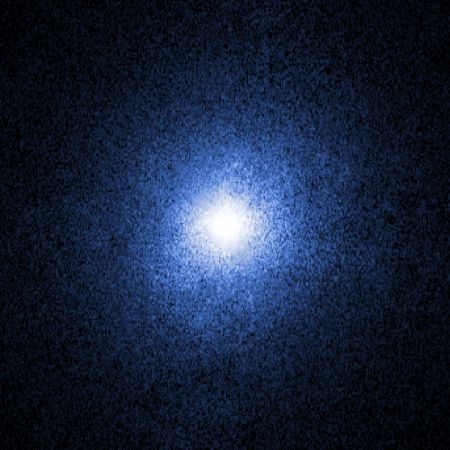

Mais il y a maintenant six ans, en 2019, on a réussi un exploit technologique assez impressionnant en coordonnant entre eux des radiotélescopes situés à plusieurs endroits sur la planète, les pointant tous dans la même direction, et en combinant leurs résultats pour reconstituer l'image qu'on aurait pu obtenir avec un radiotélescope de la taille de la Terre. Ce qui a donné cette image-ci, la première « photo » d'un trou noir.

Mais il y a maintenant six ans, en 2019, on a réussi un exploit technologique assez impressionnant en coordonnant entre eux des radiotélescopes situés à plusieurs endroits sur la planète, les pointant tous dans la même direction, et en combinant leurs résultats pour reconstituer l'image qu'on aurait pu obtenir avec un radiotélescope de la taille de la Terre. Ce qui a donné cette image-ci, la première « photo » d'un trou noir.

10/16 Bon, « photo » est ici un terme très abusif. Et l'interférométrie sort un peu trop de mon domaine de compétences pour que je vous donne tellement plus de détails à ce sujet. Les personnes intéressées peuvent aller se renseigner par exemple sur Wikipédia, en consultant la page dédiée à l'« Event Horizon Telescope ». Parce que oui, ce truc a été conçu spécifiquement pour observer l'horizon des événements d'un trou noir, alors pourquoi se casser la tête sur le nom ?

En tout cas, on a pu constater à cette occasion que nos modèles explicatifs ne marchent pas trop mal, puisque l'image obtenue ressemble quand même plutôt pas mal à ce qu'on avait en simulation. Même si ça reste un peu flou, le trou noir en question étant quand même pas mal lointain.

Allez, le lien Wikipédia qui va bien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Event_Horizon_Telescope

En tout cas, on a pu constater à cette occasion que nos modèles explicatifs ne marchent pas trop mal, puisque l'image obtenue ressemble quand même plutôt pas mal à ce qu'on avait en simulation. Même si ça reste un peu flou, le trou noir en question étant quand même pas mal lointain.

Allez, le lien Wikipédia qui va bien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Event_Horizon_Telescope

11/16 À la base, l'Event Horizon Telescope avait pour but de photographier le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie à nous, baptisé Sagittarius A* (souvent prononcé à l'anglaise, « A star »). Toutefois, les conditions étant mauvaises au moment de capturer cette image, on a plutôt préféré se reporter sur celui au centre d'une de nos voisines, la galaxie M87.

Mais si on a pu réussir à prendre une telle image une fois, on pouvait le faire une deuxième. Trois ans plus tard, en 2022, l'Event Horizon Telescope a pu prendre la première image de Sagittarius A*, nous permettant à cette occasion de découvrir que notre galaxie tourne manifestement sous Ubuntu.

Mais si on a pu réussir à prendre une telle image une fois, on pouvait le faire une deuxième. Trois ans plus tard, en 2022, l'Event Horizon Telescope a pu prendre la première image de Sagittarius A*, nous permettant à cette occasion de découvrir que notre galaxie tourne manifestement sous Ubuntu.

12/16 Évidemment, vous n'arriverez pas à voir Sagittarius A* (ni aucun autre trou noir, en fait) juste avec un télescope de jardin. Toutefois, si vous avez envie de voir dans quelle direction il se trouve… on est à la fin de la bonne période pour ça, il faut regarder en direction du sud/sud ouest en tout début de nuit, pas très loin au dessus de l'horizon.

Si vous avez une bonne visibilité, sans nuages ni pollution lumineuse, vous devriez au moins pouvoir distinguer la grande tâche blanchâtre et floue qui indique la direction dans laquelle se trouve le centre de notre galaxie. Et qui lui a d'ailleurs valu son nom de « Voie Lactée », puisque les grecs anciens avaient l'impression de voir une goutte de lait dans le ciel. Et vous arriverez peut-être à identifier les étoiles de la constellation du Sagittaire, qui donne son nom au trou noir lui-même.

Si vous avez une bonne visibilité, sans nuages ni pollution lumineuse, vous devriez au moins pouvoir distinguer la grande tâche blanchâtre et floue qui indique la direction dans laquelle se trouve le centre de notre galaxie. Et qui lui a d'ailleurs valu son nom de « Voie Lactée », puisque les grecs anciens avaient l'impression de voir une goutte de lait dans le ciel. Et vous arriverez peut-être à identifier les étoiles de la constellation du Sagittaire, qui donne son nom au trou noir lui-même.

13/16 Si ces deux images de trous noirs sont assez impressionnantes et ont été assez utiles pour faire progresser notre compréhension, c'est peut-être quand même plus parlant de vous montrer une simulation de ce que ça donne, l'environnement d'un trou noir.

Quand je parle de ça dans mon planétarium, j'en ai une toute prête conçue sur mesure par les collègues, et qui rend très bien sur le dôme, mais qui était un peu délicate à sortir de là. Heureusement, j'ai vu passer il y a quelques jours une simulation beaucoup plus adaptée au Fédivers, donc je peux vous renvoyer vers ça.

N'hésitez donc pas à liker et partager : https://mastodon.social/@absulit/115177423060789624

Quand je parle de ça dans mon planétarium, j'en ai une toute prête conçue sur mesure par les collègues, et qui rend très bien sur le dôme, mais qui était un peu délicate à sortir de là. Heureusement, j'ai vu passer il y a quelques jours une simulation beaucoup plus adaptée au Fédivers, donc je peux vous renvoyer vers ça.

N'hésitez donc pas à liker et partager : https://mastodon.social/@absulit/115177423060789624

- replies

- 1

- announces

- 0

- likes

- 1

14/16 Et je pense qu'après avoir vu ça, on va pouvoir s'arrêter. Il y aurait encore des tas de trucs à dire sur les trous noirs, mais ça rentrerait sans doute pas mal trop dans les détails pour mes threads, et puis il y a de très chouettes vidéos sur le sujet. Celles de @flashcordon par exemple (que j'invite au passage à me relire pour vérifier que je n'ai pas dit trop de bêtises !)

Allez, si, quand même, encore une dernière petite chose, comme dirait Columbo. Le concept de trou noir tel qu'on le comprend actuellement est très lié à la relativité générale. L'idée de base avait été proposée par Karl Schwarzschild dès 1916. Mais en fait… une idée proche avait déjà été envisagée bien avant ça !

Allez, si, quand même, encore une dernière petite chose, comme dirait Columbo. Le concept de trou noir tel qu'on le comprend actuellement est très lié à la relativité générale. L'idée de base avait été proposée par Karl Schwarzschild dès 1916. Mais en fait… une idée proche avait déjà été envisagée bien avant ça !

15/16 Un scientifique français nommé Pierre-Simon (de) Laplace, à qui ont doit pas mal de progrès en astronomie et dont je vous reparlerai sans doute à une autre occasion, avait déjà émis au dix-huitième siècle l'hypothèse de l'existence d'objets qui seraient tellement denses qu'il faudrait dépasser la vitesse de la lumière pour se libérer de leur attraction. Notre façon de décrire ça a évidemment pas mal changé depuis, mais ça montre que ce genre d'objets a de quoi pas mal fasciner.

Même en ne retenant que la version de Schwarzschild, il a fallu pas mal de temps entre la proposition de base et la confirmation de leur existence, puisque celle-ci n'arriva que vers 1973 (l'objet en question avait été découvert en 1964, mais il a fallu de nouvelles observations pour que sa nature exacte soit comprise).

Même en ne retenant que la version de Schwarzschild, il a fallu pas mal de temps entre la proposition de base et la confirmation de leur existence, puisque celle-ci n'arriva que vers 1973 (l'objet en question avait été découvert en 1964, mais il a fallu de nouvelles observations pour que sa nature exacte soit comprise).

16/16 Ce qui m'amène donc à ma question de conclusion : pour le prochain thread, j'ai envie de vous parler d'un autre cas où il s'est écoulé un long moment entre une hypothèse et sa vérification, et j'ai quatre idées en tête. En restant en astronomie, on peut parler de la Loi de Bode (très rapidement évoquée dans ma vidéo sur Pluton, mais je pourrais détailler davantage), qui nous permettrait de parler un peu de Cérès, ou bien aller voir du côté de l'héliocentrisme (encore une fois, en détaillant un peu plus par rapport à ma vidéo sur Galilée). Mais pour changer un peu, on pourrait aussi parler de la tectonique des plaques (que j'abordais un peu dans mon livre), ou bien de Darwin et de ses orchidées. Que préférez-vous ?

En gros Everything Everywhere All At Once avait raison et c'est un bien un "everything donut" ?

Si le monde (ou en tous cas notre Galaxie) tourne sous Ubuntu, cela peut en effet expliquer le merdier actuel : tout part vraiment en vrille depuis l'arrivée des Snaps !

Euh attends à l'époque de Laplace ils connaissaient non seulement la vitesse de la lumière mais aussi que la lumière répondait à la gravité ????

@lienrag On sait que la vitesse de la lumière est finie depuis la fin du dix-septième siècle, si ma mémoire est bonne, donc un bon moment avant Laplace. La vitesse exacte était évidemment encore loin d'être connue avec précision, mais le chiffre précis n'a pas énormément d'importance ici, ça ne fait que modifier un peu la masse requise pour un tel objet.

Sauf erreur de ma part, la loi de la gravitation telle que formulée par Newton s'applique uniquement aux objets massifs, ce n'est qu'à partir des travaux d'Einstein qu'on comprendra que la lumière y est également sensible (une des vérifications expérimentales de la relativité générale a été de constater que la lumière était bien affectée par la gravité, en observant la position des étoiles pendant une éclipse solaire).

Mais on savait déjà à l'époque de Laplace que la vitesse de la lumière est une vitesse limite impossible à atteindre pour un objet massif, donc un objet assez massif pour qu'il faille dépasser cette vitesse pour se libérer de son attraction est un concept intéressant même dans ce cadre.

Il faudrait cependant quelqu'un de plus compétent que moi pour entrer dans les détails à ce sujet.

Sauf erreur de ma part, la loi de la gravitation telle que formulée par Newton s'applique uniquement aux objets massifs, ce n'est qu'à partir des travaux d'Einstein qu'on comprendra que la lumière y est également sensible (une des vérifications expérimentales de la relativité générale a été de constater que la lumière était bien affectée par la gravité, en observant la position des étoiles pendant une éclipse solaire).

Mais on savait déjà à l'époque de Laplace que la vitesse de la lumière est une vitesse limite impossible à atteindre pour un objet massif, donc un objet assez massif pour qu'il faille dépasser cette vitesse pour se libérer de son attraction est un concept intéressant même dans ce cadre.

Il faudrait cependant quelqu'un de plus compétent que moi pour entrer dans les détails à ce sujet.

17/16 Merci aux quinze personnes qui ont voté !

Pour les gens chez qui le sondage ne s'affiche pas (ou si ses résultats ne sont pas synchronisés), 67% des gens ont voté pour Cérès et la loi de Bode, qui sera donc le thème du prochain thread.

20% ont voté pour les orchidées de Darwin et 13% pour l'héliocentrisme, donc je me garde ces deux sujets pour en parler une de ces prochaines semaines.

Enfin, personne n'a voté pour la tectonique des plaques, donc je me note de penser à activer les choix multiples sur le prochain sondage, parce que le vote uninominal, quand même, ç'pas terrible.

Pour les gens chez qui le sondage ne s'affiche pas (ou si ses résultats ne sont pas synchronisés), 67% des gens ont voté pour Cérès et la loi de Bode, qui sera donc le thème du prochain thread.

20% ont voté pour les orchidées de Darwin et 13% pour l'héliocentrisme, donc je me garde ces deux sujets pour en parler une de ces prochaines semaines.

Enfin, personne n'a voté pour la tectonique des plaques, donc je me note de penser à activer les choix multiples sur le prochain sondage, parce que le vote uninominal, quand même, ç'pas terrible.

@elzen D'après Mastodon on n'est vraiment pas nombreux à avoir voté (0, dont moi) !

@fgrosshans Ça, la fédération des résultats d'un sondage, c'est toujours particulier (d'où le post récapitulatif de ce que je vois de ce côté-ci), mais là c'est assez fort ^^

('me rappelle la vieille blague du matheux, du physicien et du biologiste qui regardent les gens entrer et sortir d'une maison.)

Du coup le thread en question est arrivé là, si jamais : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AyMztvDdmCsEVRGpYe

('me rappelle la vieille blague du matheux, du physicien et du biologiste qui regardent les gens entrer et sortir d'une maison.)

Du coup le thread en question est arrivé là, si jamais : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AyMztvDdmCsEVRGpYe