Nous sommes donc de nouveau #VulgaDredi, et quand je vous ai demandé mercredi dernier si vous aviez des suggestions de thème pour le prochain #VendrediVulga, @Nic a proposé les étoiles à neutrons. Ce qui est effectivement une idée très sympa… sauf que je vais en fait la garder pour la semaine prochaine.

Parce que je pense que je ne peux décemment pas vous parler d'étoiles à neutrons sans faire d'abord un petit tour du côté des nébuleuses, et comme j'ai envie de ne pas faire des threads trop à rallonge et que ça va déjà nous prendre seize pouets d'en parler, ça suffira pour cette fois. Il faut savoir en garder pour les prochaines !

Parce que je pense que je ne peux décemment pas vous parler d'étoiles à neutrons sans faire d'abord un petit tour du côté des nébuleuses, et comme j'ai envie de ne pas faire des threads trop à rallonge et que ça va déjà nous prendre seize pouets d'en parler, ça suffira pour cette fois. Il faut savoir en garder pour les prochaines !

2/16 Donc, une nébuleuse, qu'est-ce que c'est ? Vous aurez sans doute une idée si vous avez lu mon thread de la semaine dernière, vu que j'en ai déjà un peu parlé, mais sinon, de base, le nom est presque parlant : « nébuleux », ça veut dire « flou ». On parle donc d'objets qui, contrairement aux étoiles qui sont juste des points lumineux, ou aux planètes dont les contours sont à peu près nets, apparaissent flous même avec nos meilleurs télescopes.

Pourquoi ces objets apparaissent-ils flous ? Parce qu'ils n'ont pas de contours bien définis. Oui, bon, vous vous en doutiez. Mais pourquoi ça ? Parce que ce sont des nuages de gaz, et que le gaz, ça n'a pas une limite claire et nette comme celle d'un solide. Plus on s'éloigne, moins il y a de matière, mais c'est difficile de déterminer où ça s'arrête précisément.

Pourquoi ces objets apparaissent-ils flous ? Parce qu'ils n'ont pas de contours bien définis. Oui, bon, vous vous en doutiez. Mais pourquoi ça ? Parce que ce sont des nuages de gaz, et que le gaz, ça n'a pas une limite claire et nette comme celle d'un solide. Plus on s'éloigne, moins il y a de matière, mais c'est difficile de déterminer où ça s'arrête précisément.

3/16 D'ailleurs, tant que j'y suis, c'est la même chose pour l'atmosphère des planètes : pas de frontière nette. Pour la nôtre, on a fixé arbitrairement la limite de l'espace à cent kilomètres au dessus de nos têtes, mais il reste quand même suffisamment d'atmosphère quatre fois plus haut pour freiner l'ISS sur son orbite, nécessitant de la remorquer périodiquement. Bref.

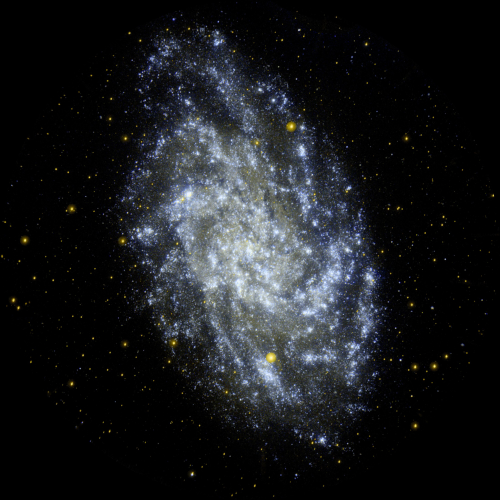

Avant les années 1920, le mot « nébuleuse » désignait également les autres galaxies, que nos télescopes de l'époque, encore trop peu puissants, nous montraient floues aussi. Il y avait alors débat (et même « Grand Débat », je vous laisse voir la page Wikipédia portant ce nom) sur la nature et surtout la distance de ces différents objets : faisaient-ils partie de notre galaxie à nous, ou étaient-ils situés beaucoup plus loin ?

Avant les années 1920, le mot « nébuleuse » désignait également les autres galaxies, que nos télescopes de l'époque, encore trop peu puissants, nous montraient floues aussi. Il y avait alors débat (et même « Grand Débat », je vous laisse voir la page Wikipédia portant ce nom) sur la nature et surtout la distance de ces différents objets : faisaient-ils partie de notre galaxie à nous, ou étaient-ils situés beaucoup plus loin ?

4/16 C'est Edwin Hubble, celui en l'honneur de qui on baptisera par la suite le télescope, qui a tranché ce débat en 1924 en trouvant comment déterminer ces distances. On distingue donc à partir de là les galaxies, ensemble très lointains d'étoiles et de nuages de gaz, et les nébuleuses, « simples » nuages de gaz situés à l'intérieur de la galaxie dont nous faisons partie.

Ce sont les secondes qui vont nous intéresser ici. En particulier, certaines de ces nébuleuses sont suffisamment grandes et denses pour que les atomes qui composent le nuage se regroupent en molécules. On les appelle donc des « nuages moléculaires ». Ces nuages représentent environ la moitié de la masse de gaz au sein de notre galaxie.

Ce sont les secondes qui vont nous intéresser ici. En particulier, certaines de ces nébuleuses sont suffisamment grandes et denses pour que les atomes qui composent le nuage se regroupent en molécules. On les appelle donc des « nuages moléculaires ». Ces nuages représentent environ la moitié de la masse de gaz au sein de notre galaxie.

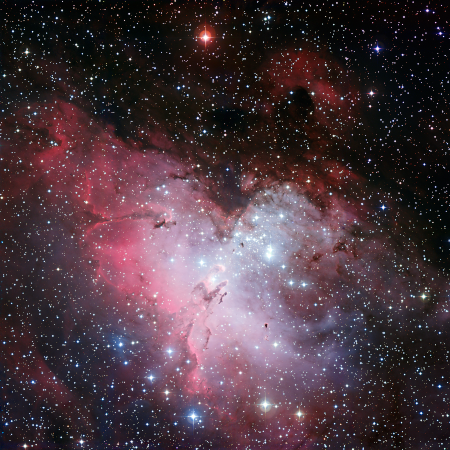

5/16 Au sein de ces nuages, la matière n'est généralement pas répartie de façon homogène : on pourrait dire qu'il y a des grumeaux. Et les effets de la gravité font que ces grumeaux vont attirer d'autant plus de matière autour d'eux, matière qui va alors se contracter et gagner en densité.

Je simplifie ici évidemment beaucoup trop, mais au bout d'une certaine limite, la densité de matière devient suffisante pour que des réactions de fusion nucléaire commencent à avoir lieu, ce qui chauffe la matière environnante suffisamment pour qu'elle se mette à briller : une nouvelle étoile vient alors de s'allumer.

Je simplifie ici évidemment beaucoup trop, mais au bout d'une certaine limite, la densité de matière devient suffisante pour que des réactions de fusion nucléaire commencent à avoir lieu, ce qui chauffe la matière environnante suffisamment pour qu'elle se mette à briller : une nouvelle étoile vient alors de s'allumer.

6/16 Les réactions nucléaires n'ont grosso-modo lieu qu'au cœur des étoiles. Leurs couches externes sont moins chaudes et moins denses, mais elles sont agitées par la gravité et par l'énergie dégagée par la fusion nucléaire, nous donnant l'impression de bouillonner. C'est notamment de là que viennent les éruptions stellaires, ces impressionnants jets de matière que j'ai mentionné dans un thread précédent.

Autour de l'étoile naissante, la matière provenant de la nébuleuse, tenue elle aussi par la gravité, peut alors s'organiser en une sorte de disque de gaz et de poussières, et au sein de ce disque, ces poussières peuvent ensuite s'agglomérer pour former des planètes. C'est ce phénomène qui a notamment donné naissance à notre système solaire, il y a un peu moins de cinq milliards d'année. Mais on reparlera sans doute de la formation des planètes une autre fois.

Autour de l'étoile naissante, la matière provenant de la nébuleuse, tenue elle aussi par la gravité, peut alors s'organiser en une sorte de disque de gaz et de poussières, et au sein de ce disque, ces poussières peuvent ensuite s'agglomérer pour former des planètes. C'est ce phénomène qui a notamment donné naissance à notre système solaire, il y a un peu moins de cinq milliards d'année. Mais on reparlera sans doute de la formation des planètes une autre fois.

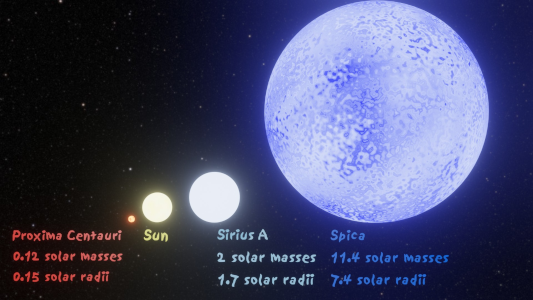

7/16 Ces nébuleuses, ou nuages moléculaires, sont donc les lieux où se forment les étoiles. La densité du nuage et les jeux de la gravité font que la taille et la masse de ces étoiles va varier : environ 10% des étoiles de notre galaxie sont ainsi à peu près semblables à notre Soleil. Un peu plus de 80% sont nettement plus petites. Moins chaudes, elles brillent beaucoup moins, et leur lumière tire alors davantage vers le rouge : c'est ce que l'on appelle des naines rouges.

Les quelques pourcents qui restent sont donc des étoiles plus grosses et plus massives que notre Soleil. Et peuvent même l'être beaucoup plus : les étoiles géantes bleues ont des masses plusieurs dizaines de fois plus grandes que celles de notre étoile à nous. Ce qui signifie, je l'avais déjà dit dans un thread précédent, qu'elles vivront moins longtemps : quelques centaines de millions d'années seulement, contre une dizaine de milliards pour notre Soleil… Et encore pas mal plus que ça pour les naines rouges.

Les quelques pourcents qui restent sont donc des étoiles plus grosses et plus massives que notre Soleil. Et peuvent même l'être beaucoup plus : les étoiles géantes bleues ont des masses plusieurs dizaines de fois plus grandes que celles de notre étoile à nous. Ce qui signifie, je l'avais déjà dit dans un thread précédent, qu'elles vivront moins longtemps : quelques centaines de millions d'années seulement, contre une dizaine de milliards pour notre Soleil… Et encore pas mal plus que ça pour les naines rouges.

8/16 On va passer rapidement, pour cette fois, sur ce qui se passe au cours de cette durée de vie. L'étoile reste environ (là encore, il faudrait quand même détailler, mais ce sera pour une autre fois) stable sur la plus grande partie de sa vie, tant qu'il y a assez de réserves dans son cœur pour alimenter la fusion de l'hydrogène en hélium. Une fois ces réserves épuisées, les choses vont évidemment changer.

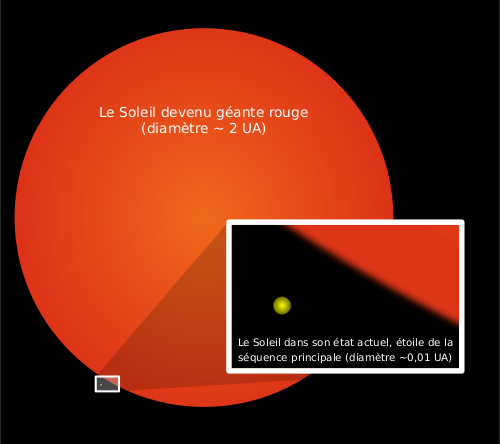

Le manque d'hydrogène conduit l'étoile à s'effondrer sur elle-même, ne dégageant plus assez d'énergie par la fusion pour compenser la gravité. Cet effondrement va augmenter encore la densité du cœur de l'étoile, ce qui y déclenche une nouvelle phase de fusion, où c'est cette fois l'hélium qui s'assemble en carbone. Le reste de l'étoile se met alors à gonfler, la faisant devenir ce qu'on appelle une géante rouge.

Le manque d'hydrogène conduit l'étoile à s'effondrer sur elle-même, ne dégageant plus assez d'énergie par la fusion pour compenser la gravité. Cet effondrement va augmenter encore la densité du cœur de l'étoile, ce qui y déclenche une nouvelle phase de fusion, où c'est cette fois l'hélium qui s'assemble en carbone. Le reste de l'étoile se met alors à gonfler, la faisant devenir ce qu'on appelle une géante rouge.

9/16 Pour une étoile qui n'est pas trop lourde (moins de huit fois celle de notre Soleil, si ma mémoire est bonne), ce stade de géante rouge va durer environ un milliard d'années, au cours duquel l'étoile va progressivement commencer à expulser ses couches les plus externes vers l'espace. Formant ainsi un nouveau nuage de gaz.

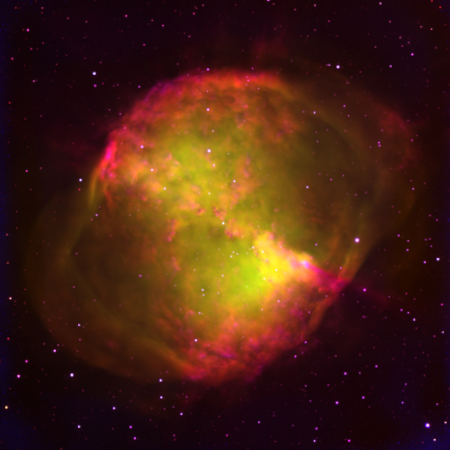

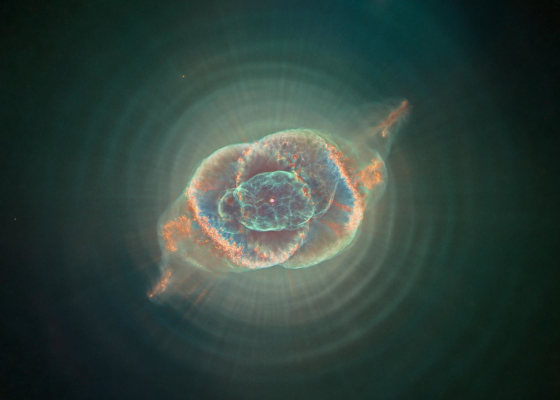

Ces nuages-là sont assez différents des nuages moléculaires, mais puisque leurs contours restent flous, on les appelle aussi des nébuleuses. Avec une petite subtilité, cependant : les premiers nuages de ce type qu'on ait découvert avaient une forme ronde, ressemblant plus ou moins à celle d'une planète, et on les a donc nommés « nébuleuses planétaires ».

Ces nuages-là sont assez différents des nuages moléculaires, mais puisque leurs contours restent flous, on les appelle aussi des nébuleuses. Avec une petite subtilité, cependant : les premiers nuages de ce type qu'on ait découvert avaient une forme ronde, ressemblant plus ou moins à celle d'une planète, et on les a donc nommés « nébuleuses planétaires ».

10/16 Ce nom est cependant assez trompeur, car à part une vague similitude de forme, il n'y a aucun lien entre les nébuleuses planétaires et les planètes. D'ailleurs, s'il y avait des planètes autour de l'étoile au cours de la première phase de sa vie, la plupart de celles-ci ont probablement été absorbées ou éjectées lors de la transformation en géante rouge.

Et toutes les nébuleuses planétaires ne se présentent pas sous une forme ronde. On peut par exemple mentionner NGC 6302, surnommée la « nébuleuse du papillon » en raison de sa forme particulière. Oui, généralement, on appelle les nébuleuses et les galaxies en fonction de la constellation dans laquelle elles se trouvent, mais quand certaines ont une forme caractéristique, c'est quand même plus sympa.

Et toutes les nébuleuses planétaires ne se présentent pas sous une forme ronde. On peut par exemple mentionner NGC 6302, surnommée la « nébuleuse du papillon » en raison de sa forme particulière. Oui, généralement, on appelle les nébuleuses et les galaxies en fonction de la constellation dans laquelle elles se trouvent, mais quand certaines ont une forme caractéristique, c'est quand même plus sympa.

11/16 L'une des plus célèbres nébuleuses planétaires a d'ailleurs les deux sortes de noms : on l'appelle la nébuleuse de la Lyre, car elle se trouve dans cette constellation ; mais on l'appelle également la nébuleuse de l'Anneau, en raison de sa forme. On la numérote aussi différemment selon la liste d'objet du ciel qu'on regarde : elle est le cinquante-septième objet du catalogue de Messier, et porte le numéro 6720 dans le New General Catalogue. Comme ça vous avez l'embarras du choix.

Cette nébuleuse particulière est plutôt pratique pour se faire une idée de ce à quoi ressemblent ces objets : on voit ainsi à l'extérieur les couches de gaz soufflées par l'étoile, dont on a pu mesurer qu'elles continuent de s'éloigner du centre où se trouvait autrefois l'étoile. On ne la voit pas tellement grossir à vue d'œil, pour autant, et pour cause : son diamètre est déjà de deux années lumières, donc ça prend du temps pour grossir davantage.

Cette nébuleuse particulière est plutôt pratique pour se faire une idée de ce à quoi ressemblent ces objets : on voit ainsi à l'extérieur les couches de gaz soufflées par l'étoile, dont on a pu mesurer qu'elles continuent de s'éloigner du centre où se trouvait autrefois l'étoile. On ne la voit pas tellement grossir à vue d'œil, pour autant, et pour cause : son diamètre est déjà de deux années lumières, donc ça prend du temps pour grossir davantage.

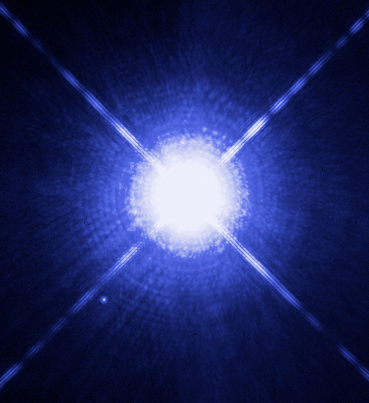

12/16 Mais surtout, on peut voir dans la partie centrale un certain nombre de points brillants. La plupart d'entre eux sont des étoiles beaucoup plus lointaines, que l'on voit par transparence à travers le gaz. Pas tous, cependant, car on a pu mesurer que le point central est à la même distance que le reste de la nébuleuse : il s'agit de ce qui reste du cœur de l'étoile, demeuré sur place après que les couches extérieures aient été soufflées.

À ce stade, plus aucune réaction de fusion nucléaire n'a lieu au sein de cet objet. Néanmoins, il a été porté au cours de la vie de l'étoile à plusieurs millions de degrés : ça ne refroidit pas d'un claquement de doigt. Un objet de ce type, qu'on appelle une naine blanche, va donc continuer de briller pendant quelques milliards d'années, se refroidissant progressivement.

À ce stade, plus aucune réaction de fusion nucléaire n'a lieu au sein de cet objet. Néanmoins, il a été porté au cours de la vie de l'étoile à plusieurs millions de degrés : ça ne refroidit pas d'un claquement de doigt. Un objet de ce type, qu'on appelle une naine blanche, va donc continuer de briller pendant quelques milliards d'années, se refroidissant progressivement.

13/16 Les naines blanches sont des objets particulièrement denses : la plupart de celles qu'on connaît ont une masse de plus de la moitié de celle de notre étoile, mais un diamètre comparable à celui de notre planète (sachant donc que, pour le double de cette masse, notre Soleil a un diamètre cent fois plus grand).

La densité va varier en fonction de la masse qu'avait l'étoile au cours de sa vie : les étoiles dépassant cette limite sus-mentionnée de huit masses solaires vont laisser derrière elles, en disparaissant, des objets encore plus bizarres, ces fameuses étoiles à neutrons dont nous parlerons la semaine prochaine.

La densité va varier en fonction de la masse qu'avait l'étoile au cours de sa vie : les étoiles dépassant cette limite sus-mentionnée de huit masses solaires vont laisser derrière elles, en disparaissant, des objets encore plus bizarres, ces fameuses étoiles à neutrons dont nous parlerons la semaine prochaine.

14/16 En attendant, je veux quand même préciser que la constellation de la Lyre est une des constellations principales de l'été. Elle est donc plutôt bien visible dans le ciel en ce moment, quasiment toute la nuit (sauf nuages évidemment). Son étoile principale est Véga, mentionnée dans le thread de la semaine dernière, qui est une des étoiles les plus brillantes du ciel. À côté d'elle, quatre étoiles beaucoup moins lumineuses forment un petit parallélogramme.

À l'œil nu, évidemment, vous ne verrez pas la nébuleuse qui s'y trouve. Une paire de jumelles ne vous montrera qu'un petit point lumineux. Mais un petit télescope devrait vous permettre de distinguer la forme de l'anneau. Sans voir la naine blanche au centre, ni même les jolies couleurs, qui demandent du matériel à très fort grossissement, mais ça peut quand même être sympa à voir. Il faut viser entre les deux étoiles du bas du parallélogramme.

À l'œil nu, évidemment, vous ne verrez pas la nébuleuse qui s'y trouve. Une paire de jumelles ne vous montrera qu'un petit point lumineux. Mais un petit télescope devrait vous permettre de distinguer la forme de l'anneau. Sans voir la naine blanche au centre, ni même les jolies couleurs, qui demandent du matériel à très fort grossissement, mais ça peut quand même être sympa à voir. Il faut viser entre les deux étoiles du bas du parallélogramme.

15/16 Les autres nébuleuses planétaires que j'ai utilisées pour illustrer ces pouets peuvent être plus ou moins visibles en ce moment en début de nuit (tout début et juste au dessus de l'horizon pour celle du papillon, qui est située près de la « queue » du scorpion), mais il risque de falloir du gros matériel pour arriver à voir quelque chose d'intéressant, et je pense que les gens qui ont ce matériel n'ont pas besoin de moi pour trouver des choses à voir avec, si ?

Par contre, si vous voulez voir un nuage moléculaire, un endroit où des étoiles naissent, la constellation d'Orion devrait être suffisamment haute au dessus l'horizon (et le soleil encore suffisamment bas en dessous de lui pour ne pas parasiter l'observation) aux alentours de cinq heure du matin. Visez les petites étoiles alignées qui, sous la ceinture, forment le fourreau de son épée. Elle est visible à l'œil nu si vous n'avez pas du tout de pollution lumineuse, mais dans nos ciels actuels, il vous faudra probablement au moins une paire de jumelles.

Par contre, si vous voulez voir un nuage moléculaire, un endroit où des étoiles naissent, la constellation d'Orion devrait être suffisamment haute au dessus l'horizon (et le soleil encore suffisamment bas en dessous de lui pour ne pas parasiter l'observation) aux alentours de cinq heure du matin. Visez les petites étoiles alignées qui, sous la ceinture, forment le fourreau de son épée. Elle est visible à l'œil nu si vous n'avez pas du tout de pollution lumineuse, mais dans nos ciels actuels, il vous faudra probablement au moins une paire de jumelles.

16/16 On a encore cinq ou six milliards d'années à attendre avant de pouvoir voir à quoi ressemblera la nébuleuse planétaire que donnera notre Soleil à nous. Je ne garantis pas de continuer ces threads pendant aussi longtemps, mais d'ici-là, comme d'hab, si vous avez des questions ou des sujets à suggérer pour après les étoiles à neutrons, n'hésitez pas !

Sinon, je n'ai pas encore trop eu le temps de m'occuper de ça, mais je me suis dit que je pourrais peut-être tenter de convertir ces threads au format vidéo, histoire d'alimenter un peu ma chaîne @bfeuilles qui est assez déserte depuis un moment, ça pourrait faire des vidéos relativement rapides et faciles à faire. Qu'en dites-vous ? N'hésitez pas à liker ce pouet-ci si ça vous semble une bonne idée.

Et si jamais vous avez manqué le thread précédent, vous pouvez aller faire un tour par là : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AxQp1Fw6mSoy7eglf6

Sinon, je n'ai pas encore trop eu le temps de m'occuper de ça, mais je me suis dit que je pourrais peut-être tenter de convertir ces threads au format vidéo, histoire d'alimenter un peu ma chaîne @bfeuilles qui est assez déserte depuis un moment, ça pourrait faire des vidéos relativement rapides et faciles à faire. Qu'en dites-vous ? N'hésitez pas à liker ce pouet-ci si ça vous semble une bonne idée.

Et si jamais vous avez manqué le thread précédent, vous pouvez aller faire un tour par là : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AxQp1Fw6mSoy7eglf6

17/16 Tiens, l'image astronomique du jour fait un bon complément, en nous montrant une chouette image de papillon de l'espace. Malgré la forme, il ne s'agit cependant pas de NGC 6302 dont je parlais au pouet 10, mais du nuage de gaz autour d'une jeune étoile, au sein duquel des planètes sont en train de se former, dont un autre exemple de ce que je présentais au pouet 6. Ça montre en tout cas que la configuration dans laquelle un nuage de gaz prend une forme de papillon n'est pas exceptionnelle :-)

https://apod.nasa.gov/apod/ap250908.html

https://apod.nasa.gov/apod/ap250908.html

- replies

- 0

- announces

- 1

- likes

- 0