Plus spécifiquement, vous l'aurez peut-être deviné en lisant le teaser à la fin du thread de la semaine dernière, j'ai envie de commenter un peu la célèbre équation de Drake, et comme j'ai pas de choses à dire sur ça, ça va bien nous faire vingt-cinq pouets (du coup je commence à poster ça au boulot pendant la partie automatique de la dernière séance, prévoyez une longue pause quand ce sera à moi de parler).

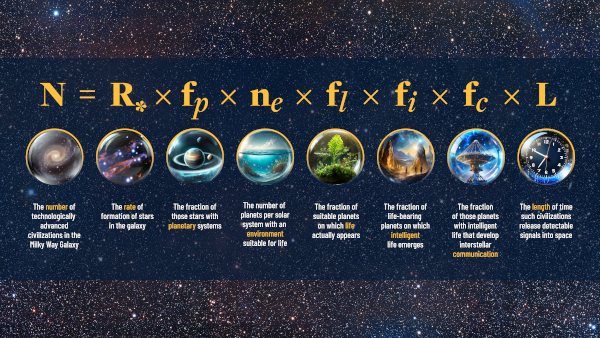

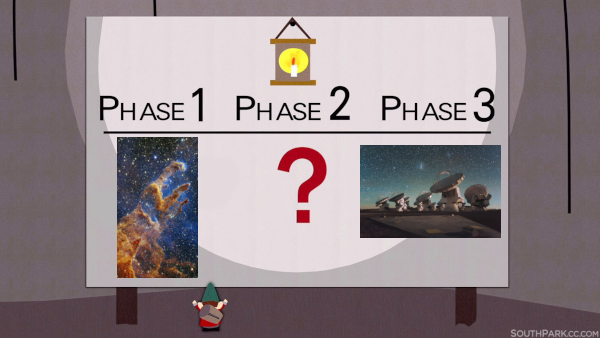

Drake nous dit que ce nombre est égal au produit du nombre d'étoiles qui se forment chaque année dans la galaxie par la fraction de ces étoiles dotées de planètes, puis par le nombre de planètes autour de ces étoiles où la vie peut apparaître, puis par la fraction de ces planètes où la vie apparaît effectivement, puis par la fraction de ces planètes où la vie développe une forme d'intelligence, puis par la part de ces formes de vie pouvant et voulant communiquer, et enfin par la durée de vie moyenne d'une civilisation.

Il y a pas mal de vraies équation célèbres en physique, E=mc², PV=nRT, etc., et à chaque fois, les différents facteurs ont une signification précise qu'il a fallu mettre en évidence. Dans « l'équation » de Drake, ils sont là pour qu'on discute de leur valeur, mais il n'y a aucune raison spécifique d'utiliser ces facteurs-là plutôt que d'autres. Cette « équation » n'est pas une formule scientifique, c'est un cadre de discussion.

Concernant le second, la portion d'étoiles ayant au moins une planète autour d'elles, il commence à y avoir un peu plus à discuter. Drake propose 0,5 (donc, environ une étoile sur deux solitaire et l'autre accompagnée) en 1961, soit un peu plus de trente ans avant la détection de la première exoplanète. À son époque, ça semble encore être une estimation pas mal optimiste.

Avec les données actuelles, donc, une estimation de 0,5 comme celle initialement avancée par Drake semble maintenant raisonnablement prudente. Il faut donc garder en tête qu'on parle de choses qu'on découvre au fur et à mesure et que nos estimations peuvent pas mal varier au gré des avancées de nos travaux.

Combien de planètes propices à la vie peut on réellement s'attendre à trouver par système stellaire ? Autour de notre soleil à nous, c'est facile : une seule. Aucune des autres n'est présentement habitable, même si Mars l'a peut-être été par le passé. Mais tous les systèmes ne ressemblent pas au nôtre, loin de là.

Cependant, il faut garder en tête qu'on trouve en premier… ce qui est le plus facile à trouver. Tous les systèmes stellaires ne ressemblent pas à celui de Dimidium non plus. Pour vous faire votre propre idée sur combien de planètes sont habitables, vous avez mon thread de la semaine dernière, qui tente de lister les critères qu'on a pu identifier pour ça.

Le thread en question se trouve ici : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AxCLpjrQgQ11SSuqau

Donc, Drake a probablement pas mal surévalué les choses ici (mais c'est normal, vu à quel point il manquait de données à l'époque), et il est assez peu vraisemblable qu'on compte plus d'une planète habitable par système. En moyenne, on est plus probablement quelque part un peu en dessous de un. Ce qui n'est déjà pas si mal.

Bon, évidemment, il est sans doute bien plus faible en vrai. Mais quand même, les plus anciennes traces de vie relevées sur Terre semblent montrer que la vie est apparue à peu près dès que ça a été techniquement possible. D'un autre côté, même si on est encore loin d'avoir fouillé partout sur Mars, on n'a pas encore trouvé de traces de vie fossiles datant de l'époque où elle a peut-être été habitable. Donc à voir ce que donneront les prochaines missions de ce côté.

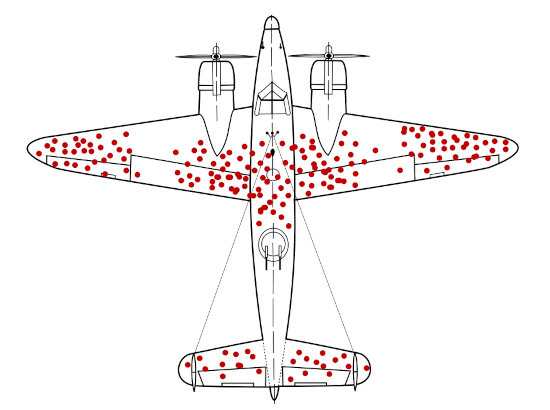

On peut en tout cas remarquer que Drake a fait deux facteurs différents pour distinguer le fait qu'une forme de vie soit « intelligente » de sa capacité à (ou volonté de) communiquer, ce qui est plutôt une bonne chose. Typiquement, notre espèce humaine est apparue il y a environ 300 000 ans, sans changement notable dans nos capacités cognitives depuis, et pourtant nous n'émettons des signaux vers l'espace que depuis moins d'un siècle.

Donc, c'est pertinent de distinguer ces deux critères. Il n'empêche que nous n'avons pas plus d'éléments dans un cas que dans l'autre pour les évaluer. Quelle proportion de planètes habitées pourrait développer une vie « intelligente » ? Quelle fraction de ces vies intelligentes pourrait et voudrait communiquer ? Drake estimait 0,01 dans les deux cas, mais, à ma connaissance, ça reste une supposition gratuite.

Je ne vais pas revenir davantage là-dessus pour l'instant, mais au rythme auquel nous pourrissons actuellement notre environnement, il faudra prendre des mesures assez importantes si on veut que notre contribution à cette moyenne dépasse les deux siècles. Ce qui est plutôt loin de la valeur estimée par Drake, à savoir dix mille ans.

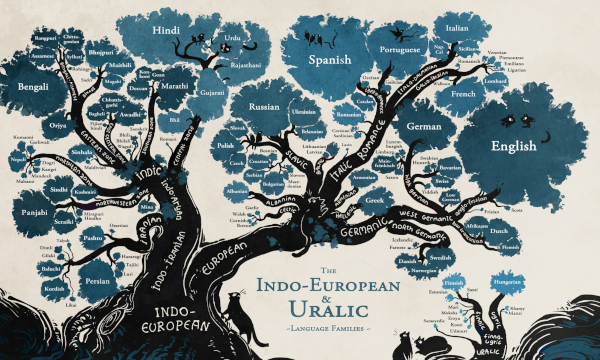

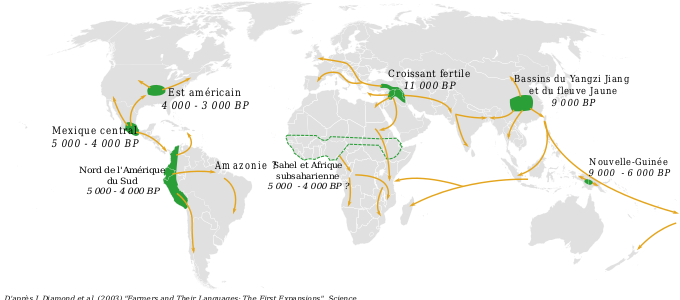

Or, on a quand même pas mal changé de modes de société depuis cette époque. Un bon paquet de fois, même. Pour ne pointer qu'un seul aspect du problème, et j'invite les gens de @tract_linguistes à me corriger si je me trompe ici, mais on a mis pas mal moins de mille ans à voir émerger un bon paquet des langues européennes actuelles à partir du seul latin. Les langues qu'on parlera dans dix mille ans, si on tient jusque là, n'auront juste plus rien à voir avec les actuelles.

D'autre part, ça ne fait au mieux que 2 500 ans, soit un quart de la durée « moyenne » estimée, et on a quand même particulièrement changé de façon de penser depuis. Lisez les threads de @hist_myth sur l'Histoire de Rome, par exemple : on a hérité de pas mal de choses de l'époque, mais le temps a quand même pas mal joué aussi, et heureusement.

Ben en vrai ce n'est pas aussi clair que ça. Parce que ce raisonnement implique qu'il y ait un lien entre les deux, donc une forme de régularité. Ou bien un nombre suffisant de civilisations autour de nous pour pouvoir faire une moyenne. Or, les valeurs des paramètres utilisées par Drake (pas mal optimistes, on l'a vu) nous donnent un résultat de 10 civilisations avec lesquelles nous pourrions communiquer. Ce qui paraît un peu peu pour faire des moyennes fiables.

À titre d'exemple, j'ai parlé plus haut de l'invention de l'agriculture dans le « croissant fertile » il y a environ onze mille ans, en précisant que c'était « la plus ancienne ». En effet, il y a eu plusieurs inventions de l'agriculture, indépendantes les unes des autres, à différents coins de la planètes, avec quelques milliers d'années de décalage entre elles. Ce qui fait déjà une incertitude pas négligeable sur le temps dont on peut avoir besoin avant de construire des radiotélescopes.

La vie est apparue sur Terre il y a plus de trois milliards et demi d'années, peut-être même plus de quatre. Si on a pu en relever des traces fossiles, ce n'était en revanche à l'époque que des formes de vie microbiennes. J'en parlais rapidement la semaine dernière, les grandes lignées animales et végétales actuelles n'ont commencé à se diversifier qu'il y a cinq à six cent millions d'années, soient beaucoup plus tard, à une époque qu'on appelle le Cambrien.

D'ailleurs, si ça vous intéresse, lisez ça, c'est assez passionnant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Explosion_cambrienne

L'évolution étant due à l'accumulation de mutations apparues par hasard (un hasard par ailleurs stabilisé par la sélection naturelle), il est encore une fois très incertain d'extrapoler, à partir de notre seul exemple, le temps qu'il faut pour qu'une espèce capable de communiquer apparaisse. Et donc de se limiter au nombre d'apparitions d'étoiles et à la durée de vie d'une civilisation pour mesurer l'intervention du temps dans l'affaire.

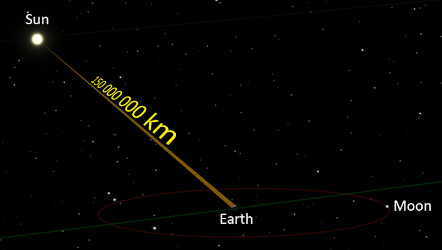

Elle est, certes, très rapide, plus rapide qu'à peu près tout le reste dans l'univers, avec ses 299 792 458 mètres (ou, en arrondissant, 300 000 kilomètres) par seconde. Mais les distances qui nous séparent des étoiles sont simplement astronomiques, faisant que même la lumière a besoin d'un bon paquet d'années pour faire le trajet.

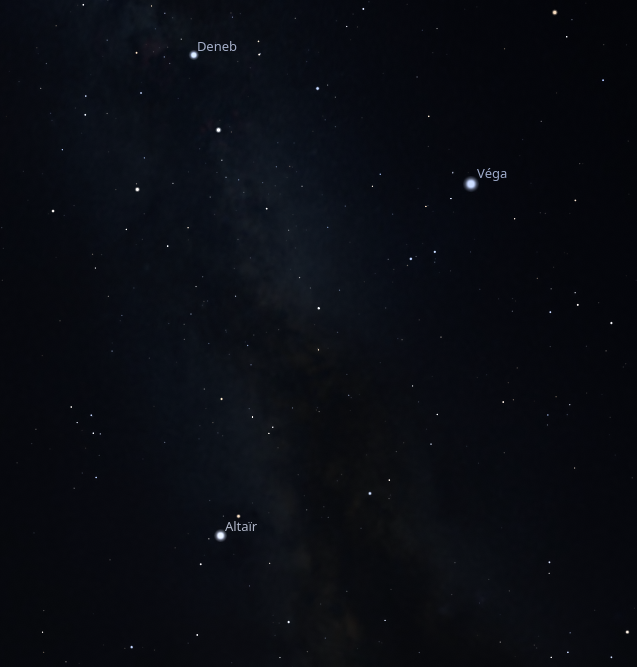

Ça vous paraît beaucoup ? « Pas très loin » dans notre ciel se trouve Déneb, l'étoile principale du Cygne, qui elle se situe à… 1 600 années-lumière de nous. Des extraterrestres qui nous observeraient depuis là-bas verraient eux encore la fin de l'antiquité. Et ce sont pourtant deux étoiles visibles à l'œil nu, donc relativement proche, quand la plus grande partie de notre galaxie est trop loin pour être visible.

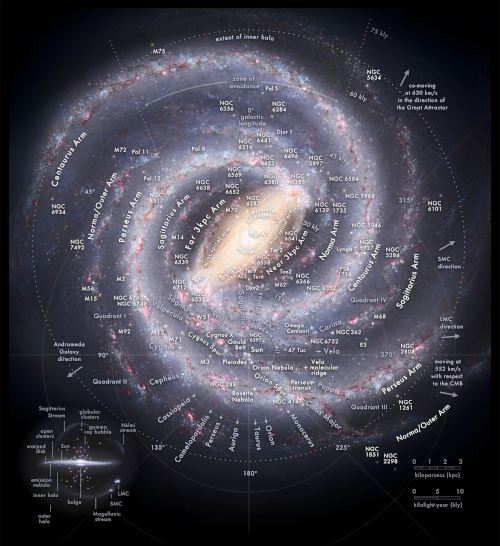

L'argument global derrière l'équation de Drake est de dire que, vu que notre galaxie est énorme (elle compte plus de deux cent milliards d'étoiles, c'est quand même pas mal), alors il y a forcément de la vie ailleurs, et probablement aussi de la vie intelligente. Et ça se tient. Mais ça néglige quand même de souligner qu'elle a de bonnes chances d'être trop loin pour qu'on puisse la détecter.

Détecter de la vie sur une autre planète serait une très chouette nouvelle. Mais il faut sans doute se mettre en tête que c'est à peu près tout ce qu'on pourrait faire : la détecter, et peut-être vaguement regarder de très loin (et avec beaucoup de latence) ce qui se passe. L'univers est trop grand autour de nous pour espérer pouvoir interagir.

J'ai un peu plus de mal à trouver une liste par distance des nébuleuses où se forment les étoiles, mais elles sont globalement pas mal loin aussi (la grande nébuleuse d'Orion est par exemple à environ 1 300 années-lumière de nous, et celle de l'aigle, où se situent les piliers de la création, à environ 7 000). Donc, si on veut en revenir aux paramètres de l'équation de Drake, le nombre d'étoiles qui se forment par an dans ce voisinage de 150 années-lumière autour de nous est environ de zéro, ce qui limite un peu le résultat de l'équation.

En particulier, c'est d'abord pour les besoins d'analyse de ce projet qu'a été conçu un très chouette outil, BOINC, qui vous permet d'offrir une partie de la puissance de calcul de votre ordinateur pour faire progresser la recherche scientifique. Juste, je vous conseillerais personnellement de choisir plutôt des projets autour de la médecine ou du climat, mais il y en a plein de disponibles, donc n'hésitez pas à aller voir ça d'un peu plus près.

En commençant par là, par exemple : https://fr.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing

Sinon, mon thread de la semaine dernière semble avoir bien plu, donc merci à vous, j'espère que celui-ci vous plaira aussi :-) Je vais par contre peut-être essayer de faire un peu plus léger pour les prochains, parce que là j'ai mis une bonne partie de la semaine à bosser dessus. Mais on verra. D'ailleurs, si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas !

@elzen Je ne suis pas sûr que la distance aux lieu de formation d'étoiles soit très pertinente : le Soleil a fait plusieurs tours de la Galaxie pendant les milliards d'années qu'il lui a fallu pour développer une civilisation communiquante. Mais j'imagine en effet qu'il faut réduire le facteur 10 (nombre d'étoiles par an ) d'un facteur correspondant à peu près au ratio volume de détection/ Volume de la Galaxie (1/10⁵?), le réduisait essentiellement à 0

@elzen Comment ça ?

Ça paraît totalement logique pourtant ?

On peut sans doute si on veut décomposer plus avant ces facteurs, mais à part ça quel problème tu vois dans cette équation ?

@elzen pinaise, c'est beau et passionnant, un grand merci 👌

@elzen Et les lunes, elles rentrent pas dans l'équation ?

Dans un thread précédent tu parlais d'Encelade, Europe et Ganymède qui pourraient éventuellement abriter de la vie, non ?

@elzen Et s'il était confirmé un jour que des phénomènes atmosphériques non identifiés sont des visites de civilisations extra terrestres... Cela voudrait-il dire que notre vision de l'univers et de ses limites est erronée ? (en partant du principe que ladite forme de vie aurait une espérance de vie comparable à la notre)

@elzen Pas d'effondrement de l'esprit bicaméral dans ta vision de l'évolution humaine, donc ?

@elzen Ben si nous on a la technologie pour aller forer la glace jusqu'à leurs océans¹, pourquoi une espèce suffisamment évoluée chez eux ne pourrait pas forer vers le haut jusqu'à l'espace ?

(oui, reste la question de si une civilisation technologique peut naître sans le feu, on est d'accord)

(y'a des moyens non technologiques d'avoir du feu de magnésium - donc sous l'eau ?)

¹ au moins potentiellement, et pas tout de suite, tu l'as bien expliqué

@elzen Pourquoi "à peu près" tout ?

C'est pas la limite supérieure justement ?

Mes profs de physique du lycée m'auraient menti ?

Sans compter et peut-être même surtout le film "Contact" de Zemeckis !

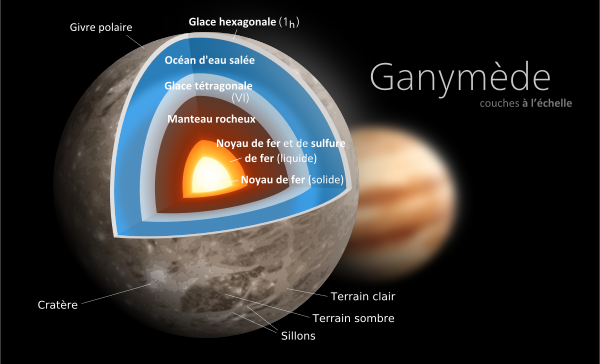

Ceci dit, quand même deux choses : d'une part on est pour l'heure totalement incapables de détecter des lunes autour d'exoplanètes (tiens, d'ailleurs, je causerai peut-être des techniques de détection une prochaine fois, j'ai plusieurs fois tourné autour du sujet sans y entrer, ça mériterait), donc bon, l'intérêt de spéculer sans données est faible. Et dans l'absolu, que la vie soit sur une lune ou sur une planète, ça revient un peu au même dans l'affaire.

D'autre part, si on veut donner davantage de poids à la probabilité d'une vie sur un objet de type Europe/Ganymède, avec un océan piégé sous la glace, alors ça devrait aussi rendre plus sélectif le filtre de la capacité à communiquer, donc le résultat final devrait assez peu varier (puisque l'idée est d'évaluer un nombre de civilisations avec lesquelles on pourrait entrer en contact).

La question de savoir comment tu peux techniquement concevoir quelque chose qui va dans l'espace quand creuser un trou dans le plafond de glace au dessus de toi est susceptible de dépressuriser l'espace qui t'environne (et de comment tu as l'idée de faire ça à la base) doit jouer aussi.

Mais dans tous les cas, c'est de la spéculation sans données, donc pas ce qu'on fait de plus solide.

– Il n'y a pas que la lumière qui aille à cette vitesse, les neutrinos aussi, par exemple,

– Il faut aussi compter avec l'expansion de l'univers, qui fait que certaines galaxies peuvent apparaître localement comme s'éloignant plus rapidement que la lumière (même si leur vitesse réelle de déplacement est inférieure).

Mais ça demanderait d'entrer pas mal plus dans les détails, d'où mon « à peu près » pour résumer.

En pratique, on a quand même assez peu de raisons de penser que ça pourrait être le cas, il y a tout un tas d'explications beaucoup plus convaincantes pour la quasi-totalité des phénomènes rapportés.

(Après, on sait déjà que notre connaissance actuelle de l'univers est très vraisemblablement en partie erronée. Mais jusque là, quand on arrive à identifier et corriger ces erreurs, ce n'est pas ce chemin-là que ça prend.)

Je ne suis pas spécialiste en dynamique galactique et j'ai peut-être un peu sur-simplifié ici. Mais oui, l'idée est que l'ensemble de la galaxie ne nous est pas accessible, donc raisonner sur sa taille complète nous conduit à surévaluer.

- replies

- 0

- announces

- 0

- likes

- 0

@elzen Superbe boulot, merci beaucoup !

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/cgi-bin/TblView/nph-tblView?app=ExoTbls&config=PS

Que j'ai ensuite croisées avec la liste des 74 exoplanètes potentiellement habitables qu'on trouve sur le Wikipédia francophone :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27exoplan%C3%A8tes_potentiellement_habitables

(Ça ne correspond pas complètement, il y a quelques noms pour lesquels je n'ai pas trouvé de coordonnées, mais globalement ce n'est pas trop mal. Et ça rend super bien projeté dans la salle !)

Et du coup dans ce voisinage de 150 années-lumière autour de nous au sein duquel ont est susceptible de réussir à capter des signaux artificiels sans qu'ils soient perdus dans le bruit de fond, j'ai compté sept planètes.

C'est relativement peu (les planètes pas habitables dans le même voisinage, j'n'ai pas compté mais à vue d'œil c'est bien dix fois plus minimum), mais ça fait quand même un nombre assez intéressant.

@elzen

OK on part à quelle heure?

Comme je l'ai dit dans une des réponses à ce thread, actuellement, aller jusqu'à Proxima (l'étoile la plus proche de la nôtre, qui se trouve avoir une exoplanète potentiellement habitable autour d'elle, mais qui est quand même à plus de 4 années-lumière de nous) en moins d'un siècle, ça relève encore de la science-fiction, même si ça a potentiellement des chances d'être peut-être envisageable dans quelques dizaines d'années.

@elzen

Donc en sautant d'un escabeau ça ne va pas suffire ?

Paradoxe de Fermi

Equation de Drake

😺

Pour ce qui est de sauter d'un escabeau… Disons que ça dépend de comment tu t'y prends pour observer le ciel ?

https://xkcd.com/1522/

@elzen

Ben... Si on saute on n'atteint pas les étoiles mais on en voit plein si on tombe sur la tête.

@elzen

Désolé j'ai pris le fil en fin série sur mon mobile.

Je remonte à Sethi 1er.

👽