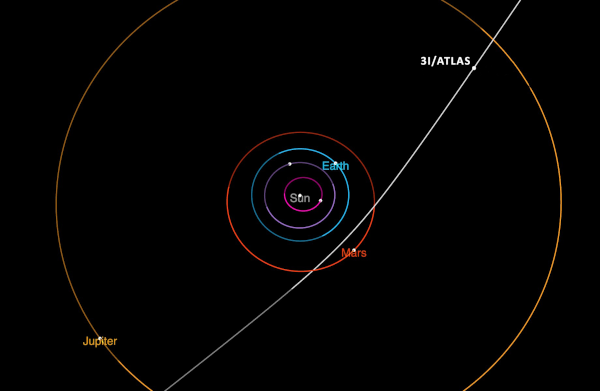

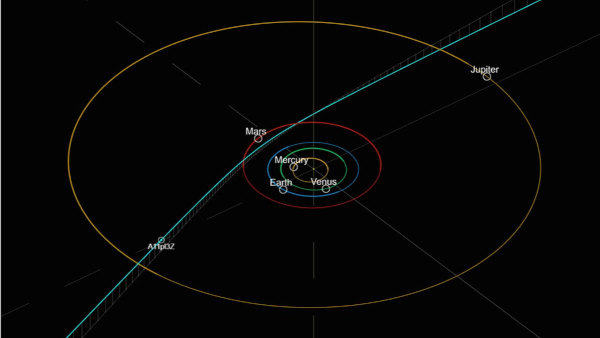

Comme son indicatif « 3i » l'indique, Atlas est le troisième objet interstellaire qu'on ait identifié, c'est-à-dire que c'est un objet qui ne vient pas de notre système solaire. Plutôt que d'être en orbite plus ou moins excentrique autour de notre étoile, comme les objets dont on a l'habitude par ici, celui-ci va simplement passer à proximité du soleil et repartir vers l'espace lointain pour ne plus jamais en revenir.

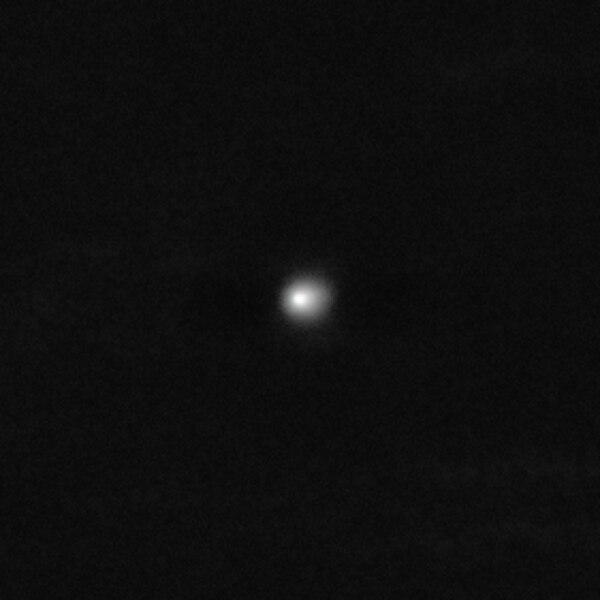

Le second objet interstellaire s'appelait « 2i/Borissov », du nom de la personne qui l'a découvert en 2019, et perso je n'en avais pas entendu parler du tout, alors que pour 3i/Atlas j'ai vu passer l'info par plusieurs côtés différents. Les mystères de la propagation des infos. Atlas et Borissov ont cependant quelque chose en commun, en plus de venir de très loin : tous deux ont développé une activité cométaire.

Les comètes ont intrigué pendant pas mal de temps, parce qu'on avait l'impression de les voir débarquer de nulle part, rester dans notre ciel quelques nuits, et finir par disparaître pour apparemment ne plus jamais revenir. Un peu comme le font des objets interstellaires, en fait, mais à l'époque, la notion d'objet interstellaire n'existait pas encore, parce qu'on comprenait encore très mal ce qui se passait là haut. Les comètes étaient généralement vues comme de mauvais présages.

En remontant dans les archives, il parvient ainsi à montrer qu'une de ces comètes revient nous voir tous les 76 ans environ. Edmond Halley avait observé son passage dans le ciel en 1682, et prédira donc son retour pour 1758. Lui-même est mort en 1742, donc un peu trop tôt pour constater lui-même qu'il avait raison, mais la comète, qu'on appelle maintenant « comète de Halley » en son honneur, est bien revenue à la date qu'il avait prévue par le calcul.

Charles Messier a continué à chercher d'autres comètes par la suite, et a trouvé pas mal d'autres objets qui pouvaient vaguement y ressembler mais n'en étaient pas. Il a donc fini par publier une liste d'objets du ciel, avec leurs coordonnées, pour que les autres chasseurs de comètes ne se fassent pas avoir de la même façon que lui. Et c'est pour ça qu'il est finalement devenu célèbre : le « catalogue de Messier » compte 110 objets du ciel facilement observables pour les astronomes amateurs, et perso j'en parle chaque fois que je parle aux gens de trucs cools à voir là haut. Moralité : publiez sur vos erreurs, les gens, au pire ça aide les autres à ne pas les refaire.

Et donc si vous avez un télescope et cherchez où le pointer, cliquez là : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_objets_de_Messier

On fait deux catégories parce qu'elles ont sans doute deux provenances différentes : les comètes à vie courte viennent probablement de la ceinture de Kuiper, la deuxième ceinture d'astéroïdes de notre système solaire, située juste au delà de l'orbite de Neptune, soit à peu près à la bonne distance, tandis que celles à vie longue viennent probablement du nuage de Oort, l'ensemble de corps formant les limites gravitationnelles du système solaire, beaucoup plus loin. Dans les deux cas, c'est une collision avec un autre objet proche qui fait dévier nos comètes de leur trajectoire initiale, soit pour les envoyer vers le système solaire intérieur, soit pour les éjecter vers l'espace interstellaire, comme ça a dû arriver à 3i/Atlas dans son système d'origine.

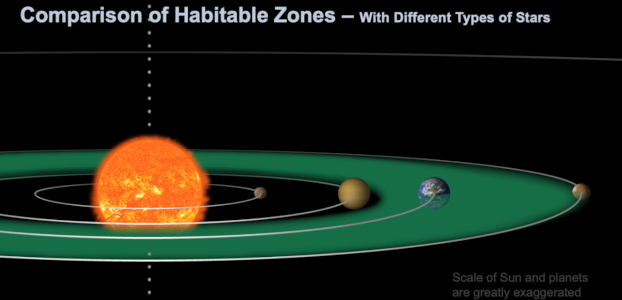

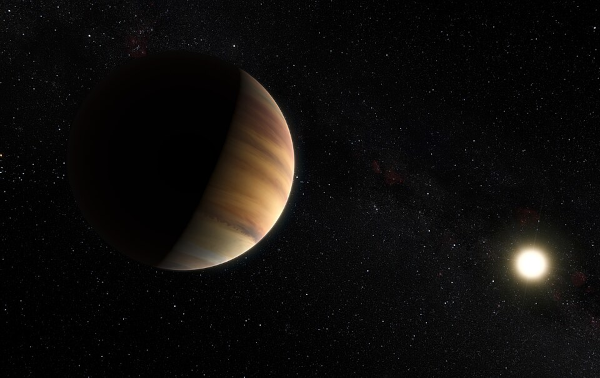

Autour de chaque étoile se trouve en effet une « zone habitable » (j'ai appris dans Le Cosmos et nous, l'excellent livre de @flashcordon, qu'on disait aussi « zone de surf », ce qui est effectivement beaucoup plus cool), un zone dans laquelle la lumière reçue chauffe assez pour que l'eau ne reste pas sous forme de glace, mais fonde. Pour notre soleil à nous, ça commence environ vers l'orbite de Mars, et ça s'arrête un peu avant celle de Vénus, où la température devient tellement élevée que l'eau ne peut même plus exister sous forme liquide, mais uniquement sous forme de gaz.

C'est de là que viennent la chevelure et les deux queues de la comète : la chevelure, c'est la vapeur d'eau qui vient de se former depuis la glace. La queue sombre, qui est toujours du côté opposé au soleil, est là parce qu'une partie de ce gaz est repoussé par les vents solaires. L'autre, légèrement courbée du fait de la forme de l'orbite, c'est la matière que perd la comète sur son trajet. La différence de luminosité entre les deux vient simplement du fait que la roche reflète mieux la lumière du soleil que le gaz.

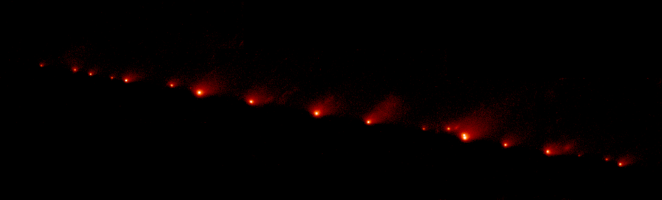

Les planètes sur le trajet peuvent aussi ne pas aider, d'ailleurs. Par exemple, en 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 avait fait les gros titres à l'époque pour s'être disloquée en passant à proximité de Jupiter, les morceaux étant retombés sur la géante gazeuse. D'ailleurs, la matière perdue par la comète peut également heurter les planètes : les pluies d'étoiles filantes des Perséides, par exemple, se produisent chaque année quand la Terre passe au niveau du nuage de débris laissés par la comète 109P/Swift-Tuttle, chaque petite poussière pénétrant l'atmosphère se mettant à y brûler.

Maintenant, un nouvel impact se produisant de nos jours risquerait de faire pas mal de dégâts, selon où il tombe, donc ce serait loin d'être aussi bien. Mais on a maintenant les moyens d'empêcher ça (j'avais évoqué rapidement la mission Dart dans mon thread sur les lunes, j'en parlerai peut-être de façon plus détaillée un de ces jours), alors pas la peine de trop s'inquiéter !

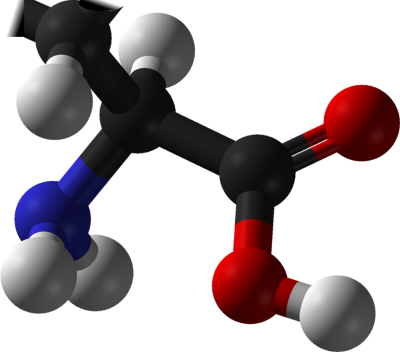

Mais elle nous aura au moins confirmé qu'il y a de l'eau aussi dans d'autres systèmes stellaires, donc, ce qui est plutôt pas mal. Même si on pouvait déjà s'en douter : l'hydrogène, dispo depuis le big bang, est l'élément le plus abondant de l'univers, et l'oxygène est, avec le carbone, un des premiers éléments fabriqués par les étoiles, et donc la molécule d'eau, H₂O, est probablement une des plus abondantes de l'univers.

Parce que oui, nous sommes tou·te·s poussière d'étoiles, mais ça j'en avais déjà causé sur mon blog : https://fadrienn.irlnc.org/articles/sciences/poussieres_detoiles/ et https://fadrienn.irlnc.org/articles/sciences/poussieres_detoiles2/ (c'était déjà un genre de thread à l'époque ^^)

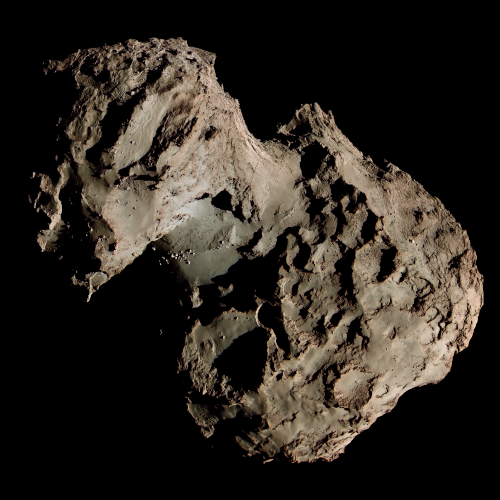

Par contre, on a déjà tenté avec une comète de notre système à nous. Il y a 11 ans, la sonde Rosetta, envoyée tourner autour de la comète 7P/Tchourioumov-Guérassimenko (qu'on appelle plus couramment « Tchouri » pour des raisons évidentes. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais : les comètes portent en général le nom de la ou des personne(s) (ou du télescope automatisé, pour Atlas ou Neowise) qui la découvre(nt), tandis que pour les astéroïdes, on choisit un petit nom fancy, comme ʻOumuamua), a carrément envoyé un atterrisseur se poser dessus, c'était bien cool.

Philae s'est posé correctement, et la mission a été un gros succès, nous permettant d'acquérir plein d'informations sur la comète et notamment de faire pas mal d'analyses de son sol. Et on a donc pu constater que dans la matière qui compose les comètes, on trouve bien de la roche et de la glace, comme on s'y attendait, mais on trouve aussi d'autres choses, et notamment des acides aminés.

Évidemment, non. Pas d'atmosphère, pas de possibilité qu'il y ait de l'eau liquide : clairement, il n'y a pas les bonnes conditions pour ça. D'ailleurs, les acides aminés identifiés dans Tchouri sont loin de couvrir toute la gamme que nous utilisons dans nos protéines. Les seuls qui se sont formés là-bas… sont ceux qu'il est possible de synthétiser sans intervention d'un être vivant, hors de la présence d'eau liquide, ce qui est plutôt cohérent vu l'environnement.

- replies

- 1

- announces

- 0

- likes

- 0

Est-ce qu'il pourrait y en avoir dans Atlas autant que dans Tchouri ? Difficile à dire sans pouvoir aller faire des analyses plus poussées. Et malheureusement, Atlas va passer un peu trop loin de nous pour que ce soit envisageable pour ce coup-ci, il faudra sans doute attendre un prochain visiteur interstellaire pour ça. Mais on en a déjà trouvé trois, on en aura sans doute pas mal d'autres !

Mais bon, on n'empêchera sans doute pas les gens d'avoir des fixettes, et certains ont un peu plus d'audience sur la question qu'ils ne le mériteraient. Je crois que @defakator en a parlé dans une de ses revues du fake.

Ce n'est pas évident à voir, parce que nos moyens de détection marchent surtout pour les trucs très lourds (c'est pour ça qu'on trouve plus de planètes géantes que d'objets similaires à la Terre). Et les comètes, en raison de leur taille autant que de leur composition, sont quand même généralement pas mal légères, donc franchement pas évidentes à détecter.

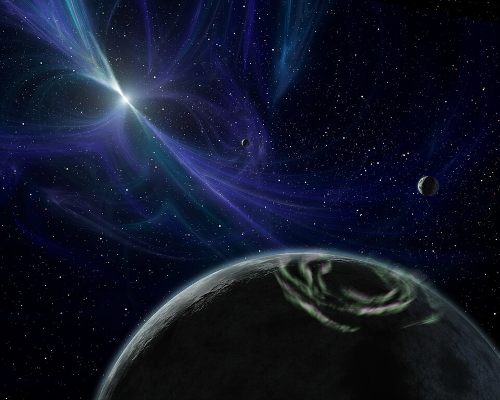

L'extrême régularité d'un pulsar permet de détecter plus facilement des objets de masse réduite, et l'un de ces objets, non encore confirmé, a été évalué comme étant comparable à une comète ou à un astéroïde. La première hypothèse est privilégiée par la présence de perturbations de le signal radio qu'on reçoit du pulsar, qui pourraient venir des interférences provoquées par sa queue.

En attendant, 3i/Atlas se trouve pour l'instant juste au dessus de la constellation du scorpion, vers le sud. Mais prévoyez un bon instrument optique si vous voulez voir quelque chose. Ou alors, vous venez au planétarium de Bretagne, pour la séance intitulée « la Nuit étoilée », on en parlera peut-être un peu !

Du coup, ça veut dire qu'on aura encore plein de choses dont parler, c'est chouette :-) En attendant on va s'arrêter pour l'instant, mais si vous avez des idées de sujets à me suggérer pour les prochains threads, n'hésitez pas.

Vous pouvez retrouver le précédent ici, en tout cas : https://fadrienn.irlnc.org/notice/AwjRm0n2lOzYwhdHto

@elzen ce fil est juste génialement intéressant 👍 merci !

https://apod.nasa.gov/apod/ap250809.html

https://reentry.codl.fr/@apod/statuses/01K2736STTR62G1W29ZYZ6XP34

Comment ça, ne jamais revenir ?

Il n'orbite pas autour de quelque chose (genre le noyau de la Galaxie) ?

Dans ce cas la mécanique orbitale est forcément périodique, non ?

(même si j'imagine que les périodes orbitales autour du noyau de la Galaxie doivent être assez longues)

Hyperbolique par rapport à quoi ?

Mais au fait, il y a autant d'asteroïdes qui ont la même trajectoire que les comètes et juste on n'en parle pas parce qu'on ne les voit pas par manque de chevelure, ou bien y'a une raison qui fait que seules des comètes de glace ont ce genre d'orbites décalées ?

Étant donné la configuration du système solaire (il y a probablement des différences assez nettes pour les autres étoiles, vues les différences qu'il y a dans la configuration des planètes), un objet qui a une trajectoire de comète est originaire de la ceinture de Kuiper ou du nuage d'Oort. Or, d'après ce qu'on a pu déterminer jusque là, l'écrasante majorité des objets situés au delà de l'orbite de Jupiter contiennent une certaine proportion de glace.

L'eau est composée uniquement d'hydrogène et d'oxygène, qui sont deux des éléments les plus abondants de l'univers et qui se combinent relativement facilement, donc ce n'est pas spécialement surprenant. Assez probablement, c'est le fait de s'être formés à proximité du Soleil qui fait que les planètes telluriques et les astéroïdes de la ceinture principale contiennent peu d'eau.

@elzen

Merci pour l'explication !

Mais la ceinture d'asteroide est bien au-delà de la zone habitable, non ?

Donc pourquoi ils n'ont pas de glace, eux ?

– Mars est sur le bord de la zone habitable, et la ceinture d'astéroïde commence juste après, donc la partie intérieure de la ceinture est vraiment à la limite. D'autant qu'à cette distance, les vents solaires peuvent avoir une influence aussi,

– Une partie des astéroïdes de la ceinture sont des résidus (éventuellement recombinés) d'objets plus lourds qui ont été pulvérisés par des impacts, or les éléments les plus légers sont éjectés plus facilement,

– Les planètes géantes se sont vraisemblablement formées les premières, récupérant une bonne partie de la matière, et les planètes intérieures ont ensuite pris ce qui restait.

Il est fort probable que ces trois points jouent un rôle. Et probablement plusieurs autres auxquels je n'ai pas pensé :-)