10/16 On voit donc que, même chez les animaux, cette notion d'espèce définie par l'interfécondité ne marche pas toujours si bien que ça. Et c'est encore pire quand on va voir dans d'autres parties de l'arbre du vivant. On peut parler par exemple des végétaux, même si je vais éviter de trop rentrer dans les détails parce que je m'y connais beaucoup moins (d'où le fait que j'ai parlé davantage d'Aristote que de Théopraste dans le thread de la semaine dernière, sans doute).

Il semble en tout cas que l'hybridation entre plusieurs espèces soit beaucoup plus courante chez les végétaux, et qu'elle puisse même concerner des espèces de genres différents, ce qui, on va le dire, fiche un peu le bazar dans la classification classique où deux genres différents sont censés être quand même pas mal différenciés. Il arrive même que ces hybridations donnent naissance à une nouvelle espèce, distincte des deux espèces parentes.

Il semble en tout cas que l'hybridation entre plusieurs espèces soit beaucoup plus courante chez les végétaux, et qu'elle puisse même concerner des espèces de genres différents, ce qui, on va le dire, fiche un peu le bazar dans la classification classique où deux genres différents sont censés être quand même pas mal différenciés. Il arrive même que ces hybridations donnent naissance à une nouvelle espèce, distincte des deux espèces parentes.

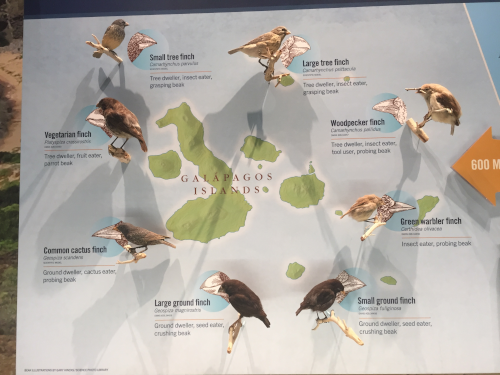

9/16 Mais des travaux menés bien après Darwin ont montré un détail assez intéressant : comme le tigre et lion, ces espèces ne sont pas encore complètement différenciées. Un oiseau d'une de ces îles peut encore assez souvent se reproduire avec un oiseau d'une île voisine, qui lui-même peut se reproduire avec un oiseau des îles situées encore un peu plus loin, etc.

Mais le point intéressant est surtout que cette interfécondité a une portée limitée : les oiseaux situés à un bout de l'archipel ne peuvent plus se reproduire avec ceux situés tout à l'autre bout, quand bien même les étapes intermédiaires restent possibles. On a donc ici un gradient de reproductibilité, où il n'est pas évident de décider comment placer les limites.

Mais le point intéressant est surtout que cette interfécondité a une portée limitée : les oiseaux situés à un bout de l'archipel ne peuvent plus se reproduire avec ceux situés tout à l'autre bout, quand bien même les étapes intermédiaires restent possibles. On a donc ici un gradient de reproductibilité, où il n'est pas évident de décider comment placer les limites.

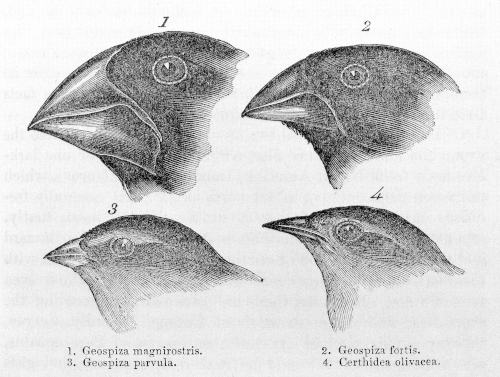

8/16 Mais il y a aussi des cas pas mal plus complexes. On va par exemple évidemment mentionner les pinsons de Darwin, un groupe d'espèces d'oiseaux de l'archipel des Galápagos que notre cher Charles avait étudié lors de son voyage autour du monde à bord du HMS Beagle, voyage au cours duquel il récoltera les données qui lui serviront par la suite à élaborer les premiers jets de ses travaux sur la sélection naturelle.

Darwin avait remarqué à l'époque que les différentes populations d'oiseaux que compte cet archipel étaient très semblables entre elles, mais avec quelques différences anatomiques notables, telles que la taille et la forme du bec, laissant soupçonner des différences dans leur modes d'alimentation. Or, ces populations vivent sur des îles différentes de l'archipel, et ont peu de contacts les unes avec les autres : c'est donc encore une fois l'isolement géographique qui conduit ces différences à se former entre les groupes.

Darwin avait remarqué à l'époque que les différentes populations d'oiseaux que compte cet archipel étaient très semblables entre elles, mais avec quelques différences anatomiques notables, telles que la taille et la forme du bec, laissant soupçonner des différences dans leur modes d'alimentation. Or, ces populations vivent sur des îles différentes de l'archipel, et ont peu de contacts les unes avec les autres : c'est donc encore une fois l'isolement géographique qui conduit ces différences à se former entre les groupes.

7/16 On va par contre parler plus en détails de quelques soucis que pose la notion d'espèce parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, dès qu'on essaye de faire des cases un peu trop strictes, la réalité a vite fait de nous présenter des choses qui ne rentrent pas bien dedans. Par exemple, nous percevons le tigre et le lion comme deux espèces assez clairement distinctes (même si elles font partie du même genre : on les nomme Panthera tigris et Panthera leo).

Leurs aires de répartition sont d'ailleurs globalement séparées : s'il existe une petite région d'Asie où on trouve encore des lions, ceux-ci sont aujourd'hui très largement africains (ça n'a pas toujours été le cas : il y avait encore des lions en Europe pendant l'antiquité !), tandis que les tigres, eux, sont exclusivement asiatiques. Et pourtant, certaines hybridations entre les deux peuvent donner des descendants, ce qui montre que les deux espèces ne sont pas encore complètement séparées.

On pourrait aussi mentionner le cas du cheval et de l'âne (où là les hybrides ne sont pas fertiles, donc la séparation est plus nette), mais ça, c'est @gee qui en parle le mieux : https://grisebouille.net/etats-dane/

Leurs aires de répartition sont d'ailleurs globalement séparées : s'il existe une petite région d'Asie où on trouve encore des lions, ceux-ci sont aujourd'hui très largement africains (ça n'a pas toujours été le cas : il y avait encore des lions en Europe pendant l'antiquité !), tandis que les tigres, eux, sont exclusivement asiatiques. Et pourtant, certaines hybridations entre les deux peuvent donner des descendants, ce qui montre que les deux espèces ne sont pas encore complètement séparées.

On pourrait aussi mentionner le cas du cheval et de l'âne (où là les hybrides ne sont pas fertiles, donc la séparation est plus nette), mais ça, c'est @gee qui en parle le mieux : https://grisebouille.net/etats-dane/

6/16 Ce critère d'interfécondité a été notamment proposé par Ernst Mayr, un des biologistes les plus influents du vingtième siècle, qui était convaincu que la notion d'espèce correspondait à une réalité de la nature, quelque chose qui existe ailleurs que dans nos têtes (on appelle cette position « réalisme », mais attention avec ce terme car il veut dire plein de choses différentes selon le contexte).

Le point de vue majoritaire de nos jours à ce sujet est plutôt le « nominalisme », donc l'idée que les espèces ne sont que des noms qu'on donne pour s'y retrouver, sans existence réelle. Point de vue que je partage donc, vous l'aurez compris, mais sur ce genre de questions et vu qu'on est aussi #VendrediLecture, je vais vous renvoyer vers « Descendons-nous de Darwin ? », un petit livre de Guillaume Lecointre qui présente assez bien pas mal des changements de points de vue qui se sont opérés dans la biologie actuelle.

Le point de vue majoritaire de nos jours à ce sujet est plutôt le « nominalisme », donc l'idée que les espèces ne sont que des noms qu'on donne pour s'y retrouver, sans existence réelle. Point de vue que je partage donc, vous l'aurez compris, mais sur ce genre de questions et vu qu'on est aussi #VendrediLecture, je vais vous renvoyer vers « Descendons-nous de Darwin ? », un petit livre de Guillaume Lecointre qui présente assez bien pas mal des changements de points de vue qui se sont opérés dans la biologie actuelle.

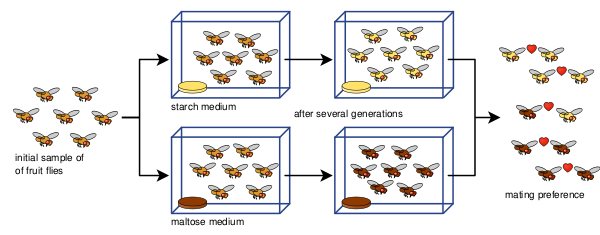

5/16 Mais justement : à partir de quel point les différences entre les deux groupes séparées s'accumulent suffisamment pour qu'on considère qu'ils sont devenus deux espèces distinctes ? Le critère qu'on utilise principalement de nos jours, c'est celui de l'interfécondité : si un mâle de la population A peut se reproduire avec une femelle de la population B, ou inversement, les deux populations forment encore une même espèce. Lorsque ce n'est plus possible, on a deux espèces séparées.

Cela peut prendre un temps assez variable, qui va dépendre notamment de la vitesse de reproduction de l'espèce. S'il a suffi de quelques siècles pour les souris de Madère, par exemple, les êtres humains d'Afrique et d'Eurasie ont été assez nettement séparés de ceux installés sur le continent américain pendant plusieurs millénaires, et pourtant nous formons toujours une même espèce, au sein de laquelle la moyenne des différences entre les différents groupes reste moindre que celle des individus au sein de ces groupes.

Cela peut prendre un temps assez variable, qui va dépendre notamment de la vitesse de reproduction de l'espèce. S'il a suffi de quelques siècles pour les souris de Madère, par exemple, les êtres humains d'Afrique et d'Eurasie ont été assez nettement séparés de ceux installés sur le continent américain pendant plusieurs millénaires, et pourtant nous formons toujours une même espèce, au sein de laquelle la moyenne des différences entre les différents groupes reste moindre que celle des individus au sein de ces groupes.

4/16 Dans un grand nombre des cas, une espèce se sépare donc en deux quand les individus qui la composent se retrouve physiquement séparés, par exemple parce parce qu'un groupe a atteint une île voisine et ne peut plus revenir sur le continent : leur histoire évolutive va donc diverger au fil du temps de celle des autres individus.

Évidemment, je prends ici l'exemple d'une île parce que pas mal de cas bien documentés se sont produit dans ce type de situation. On peut notamment mentionner les souris amenés par les navires humains jusqu'à l'île de Madère, qui y ont assez rapidement formé une espèce spécifique ; mais on verra aussi un autre exemple assez connu un peu plus bas.

Évidemment, je prends ici l'exemple d'une île parce que pas mal de cas bien documentés se sont produit dans ce type de situation. On peut notamment mentionner les souris amenés par les navires humains jusqu'à l'île de Madère, qui y ont assez rapidement formé une espèce spécifique ; mais on verra aussi un autre exemple assez connu un peu plus bas.

3/16 Du coup, quelle sorte d'événement provoque la séparation de deux branches, ce phénomène qu'on appelle une « spéciation » ? Le moteur de base est celui de l'évolution elle-même : l'apparition aléatoire de mutations, qui font apparaître des caractéristiques nouvelles chez les individus chez qui elles se produisent.

Mais comme on l'a vu dans les threads précédents, si une mutation est avantageuse, elle va tendre à se répandre, au fil des générations, à l'ensemble de la population. Pour qu'une mutation bénéfique se propage d'un côté mais pas de l'autre, il va donc falloir deux populations séparées.

Mais comme on l'a vu dans les threads précédents, si une mutation est avantageuse, elle va tendre à se répandre, au fil des générations, à l'ensemble de la population. Pour qu'une mutation bénéfique se propage d'un côté mais pas de l'autre, il va donc falloir deux populations séparées.

2/16 Alors, déjà, comment on défini une espèce, au juste ? Ben ç'n'est pas évident, et il y a eu un certain nombre de définitions différentes au fil du temps. Mais l'idée générale qui en ressort est plutôt simple, si on reprend notre représentation de l'histoire du vivant sous forme d'arbre : une espèce, c'est le bout de branche qu'on trouve entre deux séparations.

Une espèce apparaît au moment où sa branche se détache de celle d'une autre espèce, et va se prolonger soit jusqu'à extinction complète de tous les individus (l'espèce Rex du genre Tyrannosaurus, par exemple, est a priori complètement éteinte de nos jours, à part peut-être sur Isla Nublar, et n'a pas laissé de descendants), soit jusqu'à ce qu'un nouvel embranchement se forme et donc que deux espèces différentes se séparent l'une de l'autre.

Une espèce apparaît au moment où sa branche se détache de celle d'une autre espèce, et va se prolonger soit jusqu'à extinction complète de tous les individus (l'espèce Rex du genre Tyrannosaurus, par exemple, est a priori complètement éteinte de nos jours, à part peut-être sur Isla Nublar, et n'a pas laissé de descendants), soit jusqu'à ce qu'un nouvel embranchement se forme et donc que deux espèces différentes se séparent l'une de l'autre.

Nous sommes de nouveau vendredi, il est de nouveau l'heure de vulgariser, alors repartons pour un nouveau #VendrediVulga. Et pour cette troisième édition biologique du #Vulgadredi, après avoir parlé de l'origine de l'Origine des espèces et montré comment on range les espèces au seins de groupes plus gros (d'ailleurs, je réalise que j'ai oublié de vous donner le terme générique : si vous voulez parler d'un(e) genre/famille/ordre/etc. sans préciser à quel niveau, on utilise pour ça le mot « taxon »), on va maintenant parler du problème que pose la notion-même d'« espèce ».

Parce que oui, de base, la notion d'espèce, c'est surtout quelque chose qu'ont utilisé Aristote, puis Linné, pour essayer de classer le vivant… sauf qu'Aristote et Linné étaient tous les deux convaincus que les formes de vie restaient globalement inchangées au fil du temps. Vu qu'on sait maintenant que ce n'est pas le cas, évidemment, continuer à utiliser une notion fixiste peut nous poser quelques soucis. On va donc détailler ça en seize pouets (tiens, ça pourrait devenir une habitude).

Mais avant, comme ça pourrait aidé d'avoir jeté un œil au thread de la semaine dernière, le voici : https://fadrienn.irlnc.org/notice/Ayq6HnZA7DBl1vwY2S

Parce que oui, de base, la notion d'espèce, c'est surtout quelque chose qu'ont utilisé Aristote, puis Linné, pour essayer de classer le vivant… sauf qu'Aristote et Linné étaient tous les deux convaincus que les formes de vie restaient globalement inchangées au fil du temps. Vu qu'on sait maintenant que ce n'est pas le cas, évidemment, continuer à utiliser une notion fixiste peut nous poser quelques soucis. On va donc détailler ça en seize pouets (tiens, ça pourrait devenir une habitude).

Mais avant, comme ça pourrait aidé d'avoir jeté un œil au thread de la semaine dernière, le voici : https://fadrienn.irlnc.org/notice/Ayq6HnZA7DBl1vwY2S

@RandomOxen This one, indeed.

@badastro @Moutmout Thanks for this article! :-)

Asimov dedicated a short story from his Black Widowers series to such a question, but IIRC he overestimated a bit the Moon's brightness seen from Mars.

I'd say my favourite photo of the Earth & Moon in Mars' night sky is this one, taken by Curiosity:

https://www.jpl.nasa.gov/images/pia17936-bright-evening-star-seen-from-mars-is-earth/

Asimov dedicated a short story from his Black Widowers series to such a question, but IIRC he overestimated a bit the Moon's brightness seen from Mars.

I'd say my favourite photo of the Earth & Moon in Mars' night sky is this one, taken by Curiosity:

https://www.jpl.nasa.gov/images/pia17936-bright-evening-star-seen-from-mars-is-earth/

@lord C'est le principe pour les pommes de terre, mais pour les pâtes je ne suis pas sûr, à vue de nez le mode de cuisson n'est pas exactement le même. Après encore une fois, ce que je trouve long ce n'est pas le temps de cuisson des pâtes en lui-même, c'est le temps qu'il faut à l'eau pour bouillir au début ^^

@lord Techniquement, je pense que ça finirait par marcher, vu qu'il me semble que c'est plus l'eau que le fait qu'elle soit chaude qui fait le taff, non ? Chauffer doit accélérer le processus, donc y en aurait probablement pour pas mal longtemps aussi, mais tant que les bulles arrivent rapidement moi ça me va O:-)

Y a quand même un truc particulièrement frustrant dans la médiation scientifique, c'est que, quand t'as utilisé plusieurs fois une pompe à vide au cours de la journée pour montrer à des élèves de l'eau qui bout à température ambiante, quand tu rentres chez toi et que tu mets une casserole d'eau à chauffer pour les pâtes, c'est loooooooong.

@Gobabu L'équation de Drake, c'est le sujet du thread :-) Et le paradoxe de Fermi n'en est pas un, en vrai.

Pour ce qui est de sauter d'un escabeau… Disons que ça dépend de comment tu t'y prends pour observer le ciel ?

https://xkcd.com/1522/

Pour ce qui est de sauter d'un escabeau… Disons que ça dépend de comment tu t'y prends pour observer le ciel ?

https://xkcd.com/1522/

@Gobabu On va peut-être essayer de regarder de loin avant d'aller voir :-)

Comme je l'ai dit dans une des réponses à ce thread, actuellement, aller jusqu'à Proxima (l'étoile la plus proche de la nôtre, qui se trouve avoir une exoplanète potentiellement habitable autour d'elle, mais qui est quand même à plus de 4 années-lumière de nous) en moins d'un siècle, ça relève encore de la science-fiction, même si ça a potentiellement des chances d'être peut-être envisageable dans quelques dizaines d'années.

Comme je l'ai dit dans une des réponses à ce thread, actuellement, aller jusqu'à Proxima (l'étoile la plus proche de la nôtre, qui se trouve avoir une exoplanète potentiellement habitable autour d'elle, mais qui est quand même à plus de 4 années-lumière de nous) en moins d'un siècle, ça relève encore de la science-fiction, même si ça a potentiellement des chances d'être peut-être envisageable dans quelques dizaines d'années.

26/25 Alors, je viens de finir les préparatifs pour la Fête de la Science ce week-end, et du coup j'en ai profité pour faire le test. J'ai donné à bouffer à mon Planétarium les coordonnées de toutes les planètes confirmées depuis ce catalogue :

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/cgi-bin/TblView/nph-tblView?app=ExoTbls&config=PS

Que j'ai ensuite croisées avec la liste des 74 exoplanètes potentiellement habitables qu'on trouve sur le Wikipédia francophone :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27exoplan%C3%A8tes_potentiellement_habitables

(Ça ne correspond pas complètement, il y a quelques noms pour lesquels je n'ai pas trouvé de coordonnées, mais globalement ce n'est pas trop mal. Et ça rend super bien projeté dans la salle !)

Et du coup dans ce voisinage de 150 années-lumière autour de nous au sein duquel ont est susceptible de réussir à capter des signaux artificiels sans qu'ils soient perdus dans le bruit de fond, j'ai compté sept planètes.

C'est relativement peu (les planètes pas habitables dans le même voisinage, j'n'ai pas compté mais à vue d'œil c'est bien dix fois plus minimum), mais ça fait quand même un nombre assez intéressant.

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/cgi-bin/TblView/nph-tblView?app=ExoTbls&config=PS

Que j'ai ensuite croisées avec la liste des 74 exoplanètes potentiellement habitables qu'on trouve sur le Wikipédia francophone :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27exoplan%C3%A8tes_potentiellement_habitables

(Ça ne correspond pas complètement, il y a quelques noms pour lesquels je n'ai pas trouvé de coordonnées, mais globalement ce n'est pas trop mal. Et ça rend super bien projeté dans la salle !)

Et du coup dans ce voisinage de 150 années-lumière autour de nous au sein duquel ont est susceptible de réussir à capter des signaux artificiels sans qu'ils soient perdus dans le bruit de fond, j'ai compté sept planètes.

C'est relativement peu (les planètes pas habitables dans le même voisinage, j'n'ai pas compté mais à vue d'œil c'est bien dix fois plus minimum), mais ça fait quand même un nombre assez intéressant.

Bon, c'est simple :

en attendant la révolution, faut arrêter les fachos, c'est tout. Parce que lorsqu'ils seront au pouvoir, on ne pourra plus.

Et non les institutions ne tiendront pas, les États-Unis avaient les contre pouvoirs parmi les plus solides du monde, le résultat est mitigé on va dire

Les fachos, c’est comme les incendies : si tu n’éteins pas tout de suite, après il n’y a plus rien à sauver.

@le_technicien @vitria @Plume On est, encore une fois, pas mal d'accord sur le fait que le mot de « zététique » a été accaparé pour décrire un truc qui n'a plus vraiment grand chose à voir et qui est globalement dommageable.

Je pense qu'on peut ici faire un parallèle intéressant avec le terme « hacker » en informatique, qui à la base est plutôt titre honorifique, et qui désigne les gens qui ont réussi à concevoir quelque chose en détournant des outils de leur usage de base (le hacker par excellence, c'est McGyver), mais comme le terme faisait classe, il a été revendiqué par des gens qui avaient surtout en tête de casser des trucs, et c'est maintenant surtout à ce titre-là qu'on le croise, en tout cas niveau grand public. Pour autant, les « hackers » d'origine continuent de râler contre ça (et d'appeler les autres des « crackers », souvent en remettant en cause leurs compétences techniques au passage).

Est-ce qu'il faut continuer à se battre pour l'usage du mot ou accepter qu'on l'a perdu et commencer à parler d'autre chose ? C'est un débat qui me dépasse probablement un peu, mais on dirait que la tendance est plutôt à le laisser tomber. En tout cas, c'est notamment ce qui me semble ressortir de ce texte @RichardMonvoisin que j'en profite pour suggérer aussi au passage :

https://www.monvoisin.xyz/si-cest-ca-la-zetetique-ce-sera-sans-moi/

Je pense qu'on peut ici faire un parallèle intéressant avec le terme « hacker » en informatique, qui à la base est plutôt titre honorifique, et qui désigne les gens qui ont réussi à concevoir quelque chose en détournant des outils de leur usage de base (le hacker par excellence, c'est McGyver), mais comme le terme faisait classe, il a été revendiqué par des gens qui avaient surtout en tête de casser des trucs, et c'est maintenant surtout à ce titre-là qu'on le croise, en tout cas niveau grand public. Pour autant, les « hackers » d'origine continuent de râler contre ça (et d'appeler les autres des « crackers », souvent en remettant en cause leurs compétences techniques au passage).

Est-ce qu'il faut continuer à se battre pour l'usage du mot ou accepter qu'on l'a perdu et commencer à parler d'autre chose ? C'est un débat qui me dépasse probablement un peu, mais on dirait que la tendance est plutôt à le laisser tomber. En tout cas, c'est notamment ce qui me semble ressortir de ce texte @RichardMonvoisin que j'en profite pour suggérer aussi au passage :

https://www.monvoisin.xyz/si-cest-ca-la-zetetique-ce-sera-sans-moi/